|

TEMOIGNAGES

Tu as également

rencontré les amis de Pierre : Louis Nucéra et

Alphonse Boudard ? Quelles impressions t'ont

laissées ces écrivains ?

Pierre Monnier et moi sommes devenus très amis. Nous habitions dans

le même quartier et les couples se recevaient.

Pierre venait me chercher souvent à midi pour

déjeuner et c'était toujours un enchantement de

l'entendre décortiquer l'actualité, ses trois

quotidiens sous le bras, se servant de ses

innombrables petits carnets de notes. Il

écrivait A l'ombre des grandes têtes molles

puis Les Pendules à l'heure et il avait

besoin d'allers et retours rapides pour la

correction de ses manuscrits avec Paris ou

Monaco pour son Arletty édité par Le

Rocher.

C'est pour cette raison qu'il m'a fait rencontrer Alphonse Boudard.

Celui-ci voulait que les corrections de ses

manuscrits ne se perdissent pas en route et

surtout, grâce à " Chronopost ", qu'ils lui

fussent retournés dans les 48 heures. Les

guichetières de mon bureau de poste étaient très

fières de les voir fréquenter régulièrement leur

établissement.

Quand les Boudard étaient

à Nice, le soir, invité au " Vieux Four

", je vivais des moments fabuleux. Le patron

nous réservait la moitié d'une salle. Alphonse

et sa femme Gisèle, Louis Nucéra et Suzanne,

Pierre et Renée Monnier préféraient s'isoler un

brin pour éviter les sollicitations incessantes

des curieux, admiratifs empressés.

A ces trois extraordinaires conteurs, Gisèle Boudard venait apporter à

son tour ses souvenirs les plus pittoresques.

Secrétaire de Jean-Jacques Servan-Schreiber, le

patron de L'Express, elle y avait côtoyé

Françoise Giroud et Madeleine Chapsal. Elle

évoquait notamment les prises de position du

journal qui militait pour l'indépendance

algérienne, les frasques inconnues de ses

dirigeants, les élucubrations de Giroud,

ministre durant deux ans de Giscard, et la

fameuse interview de Madeleine Chapsal que Roger

Nimier, son bon ami, avait provoquée.

Les trois écrivains ajoutaient leurs propres visions historiques des

choses et je buvais littéralement leurs paroles.

Ils appelaient un chat un chat et les mythes

fabriqués par les vainqueurs et les médias aux

ordres ne résistaient pas longtemps à leurs

révélations successives. Quelle complicité

unissait ces trois écrivains !... Et que

j'aimais Pierre quand je l'entendais le plus

souvent pour conclure un souvenir :

- " De toute manière, le peuple, il est toujours

cocu avec son bulletin. Le vrai pouvoir, il se

trouve entre les mains de groupes de pression

occultes qui arrangent les guerres dans

lesquelles on vous occit !... "

Ah ! Pierrot, Alphonse et Louis et le politiquement correct !...

Quelles ont été tes

critères pour réaliser ta collection autour de

Céline et qu'est-elle devenue aujourd'hui ?

Les rayons de ma

bibliothèque célinienne continuaient de se

remplir. La librairie " D'un livre

l'autre " d'Emile Brami et Jacques Giraudo,

un Niçois, bouquiniste sur les quais de Paris, y

avaient beaucoup contribué. C'est avec lui et

Pierre que l'idée germa... L'expérience de

l'exposition de Lausanne en 1977 dans un musée

est remontée à la surface. Cette suggestion

restée un an en l'état, n'avait pas quitté mon

esprit et mes achats s'intensifiaient. Je

décidais même jusqu'à " faire " toutes les

éditions pour chaque roman ou chaque biographie.

J'étais en relation, je me souviens avec près de

110 librairies et bouquinistes à travers la

France.

Un soir, tous attablés dans un restaurant du cours Saleya, la " Socca " et

le petit vin de Bellay à peine dégustés,

Alphonse me questionna sur cette expo, son lieu

éventuel, son cadre qu'il fallait prestigieux,

le parrainage par la municipalité (Louis Nucéra

pourrait s'en occuper...) et avança alors une

proposition fantastique... qui m'emballa

littéralement.

- " Sur une semaine complète, un jour entre

autres, on choisit en fonction de nos séjours et

disponibilités à Nice, Louis, Pierre et moi,

trois cycles de conférence avec trois thèmes

bien définis sur l'énergumène de Meudon... On

associe la Mairie, on trouve le cadre idoine

(Musée, abbaye, le C.U.M.), Raoul Mille et Raoul

Gatti seront O.K. Pas mal, mon pote ?... Non

?... Michel fera gaffe pour bien assurer ses

bouquins, qu'aucun salopiau vienne nous emm... !

"

Aux anges... Michel...

Vingt-deux ans après Lausanne, je préparais une

plaquette, je voyais ces trois éminents

céliniens, micro en mains, ici, à Nice, dans un

amphithéâtre bondé, présenter successivement une

conférence sur L.-F. Céline... Raoul Mille,

écrivain, historien, grand responsable culturel

à la Mairie " tartiner " dans Nice-Matin,

Raoul Gatti, le photographe, ami de Pierre et

Renée, œuvrer à son

tour... Sur un petit nuage... Il ne me restait

plus qu'à acheter encore et encore.

Hélas, les évènements qui allaient se succéder, en décidèrent tout

autrement. L'année suivante, en tout début

d'année, l'auteur du merveilleux Mourir

d'enfance disparut... le cœur...

Quelques mois plus tard, en plein été, la mort

de Louis Nucéra allait bouleverser tous les

Niçois. A bicyclette, sport qu'il pratiquait

intensément, le grand Prix de Littérature de

l'Académie Française était fauché par une auto

sur la route de Grenoble tout près de Carros...

Le destin... et j'avoue bien volontiers que dans

mon esprit, tout avait bien disparu quant à

l'idée de ma future exposition...

(Entretien avec Michel Mouls, Bulletin célinien, n°345, octobre 2012).

***

Salut, Alphonse !

Vous le voyez sur

l'écran de votre téléviseur avec sa grande

silhouette et son regard goguenard. D'une voix

calme et légèrement assourdie comme par un

souvenir lointain du sanatorium, il parle pour

éclairer des questions que les autres ne

maîtrisent pas toujours très bien, l'argot, le

crime, la prostitution, la marginalité. " A la

ville ", comme on dit des acteurs, il raconte

des histoires très drôles et dit des énormités

qui révèlent sans un hiatus une culture acquise

à la force du coup d'œil

et du jugement.

Sur

son art d'écrire, Frédéric Dard a dit

l'essentiel et réglé une fois pour toutes la

question de la filiation célinienne. Seul en

face des épigones anémiques et des imitateurs

aux " maigres couillettes ", Alphonse est

original parce qu'il est le greffon le plus

vigoureux sur le chêne de Mort à crédit.

Il sait, comme le grand, dire sa petite chanson.

S'il est vrai que les écrivains sont de deux

sortes : ceux qui " expliquent " (Sartre) et

ceux qui " disent " (Céline), Alphonse Boudard

est l'un des meilleurs parmi ces derniers. Une

expérience démontre que ceux qui savent dire

expliquent finalement beaucoup mieux que ceux

qui " expliquent ". Ainsi en apprend-on de

savoureuses en lisant La Cerise (la

tôle), L'Hôpital ou Cinoche.

Alphonse avait un jour décidé de mettre noir sur

blanc tout ce qui retenait son attention : "

Auparavant, je me contentais de la jactance...

", il fallait maintenant " amener sur le

papier mes salades... mes rêvasseries... "

Et cela, comme il en éprouve l'exigence, "

avec le goût d'être drôle et de faire rire...

" Il a d'emblée cette sûreté instinctive qui

fait l'écrivain, comme il sait discerner

l'indispensable : " C'est la technique...

Sans elle, nous chantait Brassens, un don n'est

rien qu'une sale manie. "

Alphonse avait un jour décidé de mettre noir sur

blanc tout ce qui retenait son attention : "

Auparavant, je me contentais de la jactance...

", il fallait maintenant " amener sur le

papier mes salades... mes rêvasseries... "

Et cela, comme il en éprouve l'exigence, "

avec le goût d'être drôle et de faire rire...

" Il a d'emblée cette sûreté instinctive qui

fait l'écrivain, comme il sait discerner

l'indispensable : " C'est la technique...

Sans elle, nous chantait Brassens, un don n'est

rien qu'une sale manie. "

Sans

tâtonner, très vite, il trouve le ton. Les

Combattants du petit bonheur, c'est dès le

premier coup, du Boudard. Et du bon. La guerre,

qu'il a faite à dix-sept ans, sera naturellement

sa première source d'inspiration. Après un

passage aux FTP d'où il allait " s'esbigner

au moment où l'on épurait du groupe tactique

Lorraine les éléments douteux, les anarchos, les

trotskistes... ", il se retrouve aux

Commandos de France où naît son amitié pour

Jean-Baptiste Biaggi, le célèbre J.-B.B. qui a

ramené une Légion d'honneur de la " drôleffe "

en 1940. Salut, Bap ! Viendront bientôt (je cite

en désordre) Bleubite, La Métamorphose des

cloportes, Le banquet des léopards, Le

corbillard de Jules, Le café du pauvre...

Plongez dans tout ça, mesdames, messieurs, voilà

l'plaisir...

Un

cycle attachant de son œuvre

est celui qu'il a consacré aux maisons dites "

de tolérance ". Il était encore jeune quand le

coup de grâce fut porté à cette institution

millénaire en qui certains pensaient voir un

inévitable fait de civilisation. Alphonse a

dépeint les affres de la Fermeture dans

un ouvrage édifiant où l'on pressent que les

défenseurs de la morale étaient peut-être des

champions de l'ambiguïté telle cette Marthe

Richard dont on se demande si elle ne fut pas

elle-même un peu " pensionnaire ". En tout cas,

si le but de l'entreprise était de supprimer le

proxénétisme et la prostitution, c'est loupé.

Alphonse a élargi son étude en publiant avec la complicité de Romi,

prodigieux rassembleur de documents de toute

sorte, un superbe livre illustré sur les

Maisons closes. C'est historique et

pittoresque... Et très sérieux.

Il

est un autre domaine où notre ami fait figure de

tuteur, celui de l'argot. La méthode à Mimile,

écrite avec son compère Luc Etienne et récemment

rééditée avec des dessins de l'ami Trez, est de

ces ouvrages qui élargiront le champ des

connaissances. Il est difficile de n'être pas

séduit par les concordances du langage argotique

et de l'expression châtiée. Vous l'ignorez

peut-être, mais sachez que... " question

limace, c'est la couleur du rider qui décide, il

faut que ça se marida quart de poil " n'est

d'autre signification que celle-ci : " Pour

ce qui est de la chemise, tout dépend de la

couleur du costume, il sied qu'elle y soit très

exactement assortie ".

Alphonse Boudard est à l'image de ce qu'il écrit

rapide, intelligent, convivial... et sensible...

et moqueur. Ce n'est pas un hasard si son visage

est, ici, mêlé à ceux de Nucéra, Céline,

Brassens... Comme dans une famille unie et un

peu dispersée, on se fait des signes... de loin.

J'aime aussi ce génie de la répartie qui ne l'abandonna jamais. A la

jeune journaliste qui l'interroge sur son livre

L'éducation d'Alphonse et qui lui demande

en toute innocence : " Avez-vous écrit

d'autres livres ? ", il répond : " Bien

sûr ! Le père Goriot, Madame Bovary, La

Chartreuse de Parme... " Salut, Alphonse

!...

Pierre MONNIER

C'est

une dizaine d'années avant sa mort que son ami

Pierre Monnier avait tracé de lui ce portrait

pour une galerie de portraits d'écrivains. Nous

le reproduisons ici tel quel. Hommage de l'ami

et du lecteur admiratif.

(Bulletin célinien, n°206, février 2000).

***

Une longue amitié

Je

n'étais pas installé à Paris depuis une

quinzaine - c'était donc en 1964 - qu'on me

demandait d'accompagner Raymond Devos à une

réception. Ce ne fut pas un mince avantage

pour moi que de retrouver dans mon nouveau

métier d'attaché de presse des hommes comme

Brassens ou Devos. N'enregistraient-ils pas pour

la firme Philips qui m'avait engagé ? Mais je me

répète ! Il devenait urgent d'écrire ces

souvenirs !

Ce jour-là, rue Séguier, Devos recevait le prix du Bougnat, dans un

restaurant du même nom. Nous étions bien aises

d'être ensemble. Dans le taxi, comme à

l'habitude, il juxtaposait mots et situations,

chevauchait une idée après l'autre, se

dédoublait, mimait et, bien sûr, observait si le

manège étourdissant qu'il animait portait sur

celui qui l'écoutait. Au restaurant, il fut

happé par ses zélateurs.

Chacun

prit place. Je serrai la main de mon voisin de

table et me présentai, il fit de même.

" Boudard.

- Alphonse ?

- Oui. "

La

Métamorphose des cloportes était prévue en

1962 ; La Cerise l'année suivante ; le

prix Sainte-Beuve l'avait récompensé ; Henri

Jeanson n'avait pas été un des moindres à

défendre le livre auprès des autres membres du

jury ; et moi, j'avais l'air du " ravi " de la

crèche tant j'étais surpris et heureux.

J'avais écouté Rinaldi ; lu et relu Boudard sans que fléchît mon

enthousiasme. Au contraire. Chaque lecture

accroissait ce pouvoir que donnent talent,

opiniâtreté et cette esthétique fondée sur l'art

de muer le tragique en burlesque. D'infimes

détails, de macabres évènements, des offenses,

des coups fourrés, des peurs, des fiascos, le

cauchemar d'un corps torturé, l'impérieux appel

de la vie malgré le règne des sépultures, les

libertés étouffées, les dépits, les tendresses

refoulées, les remords, les griefs : tout était

mis en lumière après avoir mûri saison après

saison dans de dures contraintes.

Un être de fer, qui avait longtemps erré à la recherche d'une raison

d'exister, avait pris la parole. " Les vers

ne sont pas, comme le croient les gens, des

sentiments - ceux-ci on les éprouve assez tôt -

ce sont des expériences. Pour composer un seul

vers, il faut voir beaucoup d'hommes et de

choses. " Ces lignes sont de Rilke. Boudard

avait beaucoup vu avant de tracer ses premières

phrases.

Vit-il

en moi un lecteur à sa convenance ? J'eus

l'impression de le connaître depuis mon plus

jeune âge. C'est que les affinités viennent

parfois de loin, sans même qu'on le sache. Celui

qui fut enfant dans le Loiret chez des parents

nourriciers, puis chez sa grand-mère dans une

chambre du XIIIe arrondissement de Paris et cet

autre qui vécut à Nice plus de trente années

durant lesquelles les fins de mois se

prolongeaient quinze jours, se retrouvaient.

L'accent les différenciait ; des chemins opposés

aussi ; mais pas certaines blessures creusées et

évasées par les scalpels et le poids d'une

société qui a ses têtes. En général, les choix

de cette société ne se portent pas sur les

sans-le-sou, les impécunieux invétérés. Et loin

de moi l'idée de faire de la pauvreté une arme.

Comme

pour Kessel, cette première rencontre avec

Boudard fut le départ d'une longue amitié, de

ces amitiés où les singularités sont respectées,

où l'on n'essaie pas de corriger l'autre (si

l'on s'amende, c'est de son propre chef, par

réflexion, par une sorte d'osmose, sans que

l'exemplarité soit étalée), où les conseils ne

sont donnés que s'ils sont sollicités, où la

familiarité est exclue, où les jérémiades ne

sont pas de mise, où le mot respect s'écrit en

lettres d'or, où l'indépendance est sacrée mais

où on se regroupe dès que la vie l'exige sans

que le sentiment d'obligation entre en ligne de

compte, où, sans vérifier, on peut réfuter une

accusation, car on sait ce dont l'ami ne peut se

rendre coupable.

Je ne serai jamais assez reconnaissant au destin. Ses libéralités m'ont

fait naître sous une bonne étoile : celle du don

d'amitié. Je n'y suis pour rien.

S'enorgueillit-on de ce que le ciel nous octroie

?

Louis NUCERA

(Mes ports d'attache, éd. Grasset, 1994).

***

Brèves rencontres avec Alphonse Boudard

Il

m'avait reçu le 27 septembre 1995 pour

m'accorder un entretien dont l'essentiel parut

dans Le Bulletin célinien d'avril 96

consacré à Albert Paraz. Dans son appartement de

la rue Henri Monnier évoqué dans sa biographie

par Lucien d'Azay.

Jusque-là je ne l'avais vu qu'en photo. Je le trouve très simple et

sympathique. Cheveux grisonnants, un regard

voilé par des lunettes noires, une voix

assourdie, héritage de sa tubardise...

Outre Paraz, nous avons évoqué bien des

sujets. Car Boudard était un excellent conteur

servi par une mémoire infaillible. Nous parlons

de son quartier qu'il aime bien - " on n'est

qu'à quelques minutes du centre de Paris ".

Plus haut, c'est Pigalle. Ce n'est plus son

Pigalle - celui que, par exemple, Melville

restitue dans Bob le Flambeur. Trop de

sex-shops, de touristes... " A partir de mai,

n'allez plus à la place du Tertre. C'est la

cohue. " Il est inquiet - " des Noirs

commencent à s'installer... Ensuite ce sera un

flux redoutable. " s'installer... Ensuite ce sera un

flux redoutable. "

Des propos politiquement très incorrects... Prodigieux observateur de la

rue et piéton de Paris, il est le mieux à même

d'enregistrer la disparition du Paris pauvre et

populaire de son enfance et de son adolescence -

et de son remplacement par un peu n'importe

quoi...

Evocation

de personnalités troubles de l'occupation. Comme

Joanovici sur lequel il a un dossier dont il

espère tirer un livre. Je suis heureux de

trouver en Boudard un historien. Mais lui ne

s'encombre pas des prudences universitaires. Il

fut jeune résistant, mais pas résistantialiste.

Il ne s'est pas gêné pour mettre à mal,

notamment dans Le Corbillard de Jules,

les ambiguïtés et les mensonges de l'Occupation

et de la Libération.

Il me parle d'une étrange personne qui aurait pratiqué un drôle de jeu

dans les années 40. Surnommée " la rouquine ".

Il lui a consacré un livre qui, aussitôt

imprimé, a été retiré de la vente par l'éditeur

qui l'a fait pilonner. Pour ne pas salir la

Résistance, noble prétexte, mais peut-être aussi

crainte de procès ? " La rouquine " existe

toujours. Et dans les meilleurs termes avec un

grand personnage du clan mitterrandien.

Nous

en sommes à la guerre et à sa campagne d'Alsace.

Nous parlons de l'étrange mort du " colonel "

Fabien, tué par l'explosion d'une mine qu'il

manipulait. Un accident ou un attentat ? Encore

maintenant certains communistes insinuent que

Fabien a été liquidé par des éléments

anticonformistes de la Sécurité militaire.

Boudard qui connaît bien l'histoire du Parti (il

me cite Robrieux) pense que le coup est venu de

l'intérieur du Parti. Fabien était un

révolutionnaire qui désapprouvait le pacte

Thorez-De Gaulle, le légalisme du Parti, la

dissolution et le désarmement des milices

patriotiques, etc.

Je

retrouverai Boudard fin août 98 dans le cadre

magnifique de l'Aubrac où régulièrement deux

enseignants (qui ont bien du mérite) organisent

des rencontres sur différents thèmes. Celui de

98 est la littérature de sanatorium ; Boudard y

fera une communication remarquée. Sur ses

souvenirs de tubard racontés de manière

picaresque. Qui gondoleront l'assistance. Mais

c'était un masque pour évoquer un passé

douloureux et macabre. Dont Boudard esquivait

qu'il s'en était sorti par une volonté de fer.

Autre plaisir rare : Boudard parlait d'Albert

Paraz qui conseilla ses premiers pas d'écrivain.

Et il lut des extraits du Gala des vaches.

Paraz qui mourut d'un cancer et d'une laryngite

tuberculeuse... Boudard avait vaincu le mauvais

sort et affirmait que, tout en se ménageant, il

profitait de la vie. Au hasard des repas et des

discussions, nous avons passé là quelques bons

moments avec lui et Jacques Aboucaya, un de ses

vieux copain.

Ce

sont ces souvenirs heureux que je conserve

d'Alphonse Boudard. Je ne devais plus le revoir,

mais le suivais un peu grâce aux informations

que me donnait régulièrement ADG (Alain

Camille), autre pote de Boudard.

J'ai appris son hospitalisation avec inquiétude. Et puis tout a été très

vite. Ses obsèques le 19 janvier à

Saint-Germain-des-Prés ont été marquées par

l'émotion et le recueillement. D'une assistance

où se cotoyaient gens du peuple, écrivains,

artistes. Et de nombreux amis de sensibilités

politiques très opposées. Boudard nous

réconciliait (provisoirement).

Au

cimetière de Montparnasse, sur le cercueil

déposé dans la tombe ouverte, nous avons jeté

une fleur. Arrivé là-haut, Boudard a retrouvé

Louis-Ferdinand (Céline), Marcel (Aymé), Albert

(Paraz) et Albert (Simonin). Et tant d'autres

(Audiard, Brassens...) M'est avis qu'ils n'ont

pas fini de rigoler...

Jean-Paul ANGELELLI

***

Une gaieté

constante

Il

m'avait dit au téléphone, comme chaque fois :

- Paul, je barre. Samedi, je vais à Nice.

J'avais chaque fois un sentiment indéfinissable, peu plaisant. Depuis

quelques années, il partageait son emploi du

temps entre Paris et Nice. Là-bas, il avait un

climat souvent plus agréable, il respirait

mieux.

Le matin, par beau temps, la mer. Un groupe

d'amis valorisés par sa présence, son relief, sa

gaieté. Une tentation. Mais de Paris à Nice, il

y a un bon millier de kilomètres. Un parcours de

jeunesse... mais un effort, une fatigue. J'avais

moi-même travaillé à Monaco, voici quelques

années ; j'avais préféré le train de nuit. Le

matin, je me levais au bord de l'eau.

Méfions-nous

de ceux qui prétendent nous faire gagner du

temps. La distance est une ennemie avec laquelle

on triche. Le train est une drogue douce.

L'avion une drogue dure. La voiture, n'en

parlons plus.

Lorsqu'il ressentait une lassitude, il me le

disait. Ou bien :

- J'ai la crève...

Un rhume, une poussée de fièvre. Il gardait ses séquelles, du poumon en

moins, souvenir de guerre et de répression.

Alors, on crevait sec dans les prisons de

France. Il paraît que cela a changé, sans

s'améliorer pour autant.

*

Tout

bien compté, nous nous connaissons depuis

cinquante ans, nous nous parlions

quotidiennement. C'est Albert Paraz qui m'avait

suggéré... " Allez voir B. Il est au sana

". Ni une ni deux... Un dimanche de printemps,

on y était allé. Alphonse était là, élégant, en

compagnie de sa ravissante femme. On était "

venu le voir ", comme on disait. Nous avons tout

de suite parlé le même langage, lui le

Paris-Sud, moi les Quatre-Chemins. Un bonheur

constant... La chose est si rare.

*

Et

puis, Alphonse savait tant de chose... En

littérature... En histoire... Pas seulement les

anecdotes, mais les tenants, les aboutissants,

le fond des choses. Il n'était dupe de rien. Il

était docteur de cette université redoutable aux

médiocres : les Autodidactes. Ceux qui veulent

comprendre. Il avait compris. Très tôt vacciné.

Travailler

avec lui était un bonheur qui effaçait l'effort.

Dès nos premières rencontres nous évoquions des

projets. Nous nous sommes revus dans d'autres

sanas, au Grand-Lucé dont il avait cocassement

recomposé le nom.

Une plongée dans la France profonde sonnée par les années de guerre. Il

avait chaque jour cette gaieté constante qui

éclaire ses écrits, cette distance face aux

malheurs, aux réalités.

Il

n'était pas " bon public " - ce qui serait de la

complaisance. Il saisissait toutes les failles,

toutes les intentions, tous les ridicules, tous

les comiques... Moquer pour mettre à jour. Une

liberté légère. Qualité rare que je n'ai trouvée

que chez peu d'amis : Jacques Prévert, Pierre

Gripari, Jean Poiret... Ces grands inventeurs de

fables savaient rire des plaisanteries des

autres.

Grand miracle...

Autre chose, plus rare encore... Un mot l'engageait. Pas même un mot : une

intention acceptée, un accord tacite. Force de

contrat. Jamais d'argutie, de malentendu...

Encore un bonheur.

*

Alphonse

était un grand travailleur. Qui le dira ? Il

était toujours au charbon, sur la brèche. On ne

sait guère ce qu'est la vie d'un auteur fêté,

d'un grand écrivain. Inventer, écrire, mais

aussi répondre aux attentes, séduire, amuser. On

l'invite, on le sollicite, on le met en valeur.

Chacun brille de ses lumières. Une émission avec

Alphonse était un succès pour tout le monde.

Mais les fatigues restent. Alphonse ne comptait

pas ses efforts. La chandelle brûle. Et voilà.

*

Il

aimait beaucoup les plaisirs de la vie, et au

fond cela non plus n'est pas si fréquent. Nous

en avons partagé quelques-uns. Ici quelques

difficultés... insurmontables... Régler

l'addition après un joyeux déjeuner... Difficile

d'y parvenir !

*

Ces années d'amitié

auront été bien davantage, bien mieux qu'une

fraternité. Un nouveau sens, un nouvel éclat

pour le mot frère. Une harmonie. Une chose qui

semblait toute naturelle, et qui l'était.

Ces années d'amitié

auront été bien davantage, bien mieux qu'une

fraternité. Un nouveau sens, un nouvel éclat

pour le mot frère. Une harmonie. Une chose qui

semblait toute naturelle, et qui l'était.

*

En se levant d'un

dîner où il l'avait enjôlée de français

académique, sa voisine avait remarqué :

- Mais je pensais que vous parliez argot...

Il avait répondu :

- Je suis bilingue.

Le mot avait fait fortune. On le répétait volontiers. Il y a peu de

bilingues désormais, et ceux qui restent

parlent... anglais.

*

Un

de mes parents, néo-zélandais, qui résidait chez

moi pour quelques semaines (il était professeur

de français) avait remarqué :

- Lorsque tu téléphones à Boudard, tu ne parles

pas le même langage... Certains remarquent ces

choses-là. Tous nos messages, il est vrai,

commençaient par le même mot : pote. Cette

fois-ci, il avait dit :

- Pote, je barre...

Je lui avais demandé :

- Tu restes longtemps ?

- Oh... Trois semaines.

Je m'étais programmé pour trois semaines. C'est vite dit !

*

Tout

a été très vite. Il a fallu que je me fasse à

cela, qui est de notre destin. Je ne le verrai

plus, on ne parlera plus. Le mercredi précédent,

nous avions passé l'après-midi à la Rhumerie,

qui jouxte l'église Saint-Germain-des-Prés. On

avait parlé de son nouveau livre, et d'un projet

auquel il songeait : consacrer un recueil à

Georges Brassens dont l'œuvre,

pour nous, n'avait pas vieilli.

Et ce mercredi-là, à quelques mètres, c'était le grand rendez-vous du

départ. Les fastes absurdes. Exception là

encore, la peine et l'affection étaient

sensibles. Je ne cite personne, mais il y avait

là des gens que j'admire et que j'aime, et cela

réchauffe le cœur.

On a beau dire...

*

Alphonse avait parlé

son propre langage, haut et fort, après avoir

passé par les portes que Céline avait forcées.

On peut imaginer qu'à l'église

Saint-Germain-des-Prés, un ange un peu canaille

est allé subtiliser un peu de cette atmosphère

chaleureuse et qu'au creux de son aile il en a

rapporté une trace là où les amis partis nous

attendent. Qu'il la lui a fait respirer en

souriant :

- Tiens, Alphonse. Voilà ton fade...

Cela valait un sourire, en effet.

Paul CHAMBRILLON

(BC n°206, février 2000, Hommage à Alphonse Boudard).

***

François Cérésa

Plus de dix ans après sa disparition, on

réédite les œuvres du truculent écrivain. Un

festin de bons mots dont François Cérésa, son

ami, se régale encore.

Le temps passe vite. Rappelez-vous, il n’y a pas

si longtemps, Alphonse Boudard était le

défenseur et l’illustrateur de la langue

française. Orphelin au cœur pur, gouaille et

poésie, il était le Musset de l’argomuche. Il

n’a jamais cessé d’évoquer les petites gens.

Libertaire, il se battait pour la liberté

d’expression. Fraternel, il plébiscitait la

liberté d’impression. Egalitaire, il croyait en

la santé du pessimisme. Bleu comme la

République, blanc comme la monarchie, rouge

comme le marxisme : Boudard était un homme

tricolore.

Il faut relire l’histoire de la fermeture des claques (pauvre

Marthe Richard !) et le parcours de Joseph

Joanovici (un Juif collabo !) pendant la Seconde

Guerre mondiale. C’est vivant, coloré,

documenté, plein de cet allant roboratif qui

manque tant à la littérature française. Cet

enfant du siècle avait la confession soyeuse, la

colère précise, l’interjection salutaire.

Tubard, taulard, tricard, Michel Boudon, alias Alphonse Boudard, en avait

trop bavé pour dire aux autres ce qu’il faut

faire. Avec lui, comme avec Céline, on rit.

L’argot est sous sa plume virevoltant,

néologique, rigolo, moqueur, créatif, truculent,

digne de Dard et d’Audiard. Ces trois noms qui

riment étaient frères d’âme. Des hommes de

ferveur. Des mystiques d’amitié.

J’ai bien connu Alphonse. C’était un ami. Le mot est facile, mais

il n’avait pas le tic du toc. C’était un

raffiné. Avec « Mourir d’enfance », il n’assène

pas, il suggère. Boudard a obtenu le Grand Prix

du roman de l’Académie française pour ce livre.

Je me rappelle sa joie contenue lors de la

cérémonie présidée par Maurice Druon. Après

avoir honoré le Rabelais moderne de la langue

verte, on honorait en vert un magnifique et

délicat écrivain français. Les autres ont beau

dire, rien n’est oublié. Boudard nous rappelle à

son bon souvenir. Salut, Alphonse.

« Les métamorphoses d’Alphonse », d’Alphonse

Boudard, préface de Régine Deforges, éd. Robert

Laffont "

(Paris-Match,

Livres, 11 février 2011).

***

Quand PARAZ et BOUDARD

s'époumonent

Depuis 1994, François

Cransac organise chaque année sur le plateau

d'Aubrac, à la croisée des chemins de l'Aveyron,

de la Lozère et du Cantal, des Rencontres de

haute tenue où des spécialistes disputent des "

écrivains découvreurs de montagne " devant un

public nombreux.

Giono, Ramuz, Pourrat et Vialatte ont déjà été, si j'ose dire,

redécouverts (1).

Le troisième Cahier de la collection, consacré à

la " Littérature de sanatorium ", vient

de paraître sous les presses de Jean-Paul Louis.

Paraz et Boudard y ont la part belle, parmi

d'autres tubards époustouflants, dont Gadenne et

Crevel.

Jacques

Aboucaya, après une présentation détaillée de la

vie et de l'œuvre de

Paraz, dialogue avec Alphonse Boudard sur Le

Gala des vaches, l'hosto au vitriol. Boudard

raconte comment sa correspondance avec Paraz

décida de sa vocation littéraire : il revient

sur leur rencontre commune avec Céline, à

Meudon, sur le sens comique des duettistes et

leurs styles si différents.

Boudard évoque ensuite son " hostobiographie ". (Outre la transcription

écrite de son intervention, ce Cahier n° 3

comprend un CD où retentit, d'outre-tombe, la

parole d'Alphonse.) Il insiste sur " les deux

endroits essentiels pour lui, la prison et

l'hôpital. " Au sanatorium de

Saint-Martin-du-Tertre, Boudard défend la Série

noire contre le parti communiste ; à Bligny, le

taulard polymorphe se comporte en potache

indiscipliné. Il blague, joue au poker, arrête

de boire. Le confinement des malades révèle les

caractères, entre comédie et tragédie. La mort

seule inspiratrice...

Une

quatrième livraison des Cahiers est attendue sur

le " Génie conteur du Nord ". Les prochaines

Rencontres d'Aubrac auront lieu à la fin du mois

d'août 2001 ; les " Récits d'aventures sur les

routes médiévales européennes " tiendront en

haleine les heureux transhumants.

Rémi SOULIÉ

(1)

Ecrivains découvreurs de montagne, 5es

Rencontres d'Aubrac, Cahier n°3, " Littérature

de sanatorium ", Association A la rencontre

d'écrivains... et Editions du Rouergue, 2000,

236 p. (livre et CD). S'adresser à Francis

Cransac, 4 square Auguste-Renoir, 75014 Paris.

(BC n°215, décembre 2000).

***

Adieu à Alphonse

Boudard

En complément au bouquet d'hommages

publié dans notre numéro précédent, nous

reproduisons ici l'allocution que Louis Nucéra

prononça lors des obsèques de son ami en

l'église Saint-Germain-des-Prés. Outre l'auteur

du Chemin de la Lanterne, nombreux

étaient les journalistes et écrivains à y

assister : A.D.G., Jean-Paul Angelelli, Serge de

Beketch, François Brigneau, Paul Chambrillon,

Christian de La Mazière, Pierre Monnier, pour ne

citer que ceux-ci.

Nous sommes venus rendre hommage à un grand écrivain. Nous sommes venus

dire au revoir à un ami, un père, un grand'père,

un époux. Depuis toujours, Alphonse Boudard

menait des luttes de dieux pour échapper au

terrible. Il avait vécu ses sept premières

années dans le Loiret, chez des paysans, où sa

mère nourricière l'appelait " le gosse de

compagnie ", tant il aimait raconter des

histoires. Puis ce fut Paris, chez sa

grand'mère, dans le XIIIe arrondissement. Le

petit paysan se transformait en citadin dans un

quartier populaire. La langue verte entrait dans

sa vie. Elle irriguera son inspiration ; elle en

fera un descendant de Villon, de Rabelais, de

Céline, d'Albert Simonin qui fut un de ses

fervents lecteurs dès les commencements, juste

après Michel Tournier et Robert Poulet.

À 18 ans, il entre au maquis. L'inconséquence d'un de ses chefs fit

qu'avec son copain " Musique ", ils n'arrivèrent

pas à l'heure au rendez-vous de la Ferme du By

en

Sologne. Quarante jeunes gens qui, eux, avaient

été bien dirigés, furent passés par les armes.

Déjà, quelques mois auparavant, il l'avait

échappé belle quand, arrêté par une patrouille

allemande dans une rue de son Paris, il dut à

l'absence de curiosité des soldats d'avoir la

vie sauve. Ses poches étaient bourrées de

tracts. Une troisième fois, alors qu'il roulait

à vélo en pleine campagne, une mitraillette Sten

et un révolver Mauser dans ses sacoches, il

entendit un bruit de moteur. Il se jeta dans un

fossé gorgé d'eau. Un convoi militaire passa... en

Sologne. Quarante jeunes gens qui, eux, avaient

été bien dirigés, furent passés par les armes.

Déjà, quelques mois auparavant, il l'avait

échappé belle quand, arrêté par une patrouille

allemande dans une rue de son Paris, il dut à

l'absence de curiosité des soldats d'avoir la

vie sauve. Ses poches étaient bourrées de

tracts. Une troisième fois, alors qu'il roulait

à vélo en pleine campagne, une mitraillette Sten

et un révolver Mauser dans ses sacoches, il

entendit un bruit de moteur. Il se jeta dans un

fossé gorgé d'eau. Un convoi militaire passa...

Sa

confrontation avec la mort se poursuivra pendant

la Libération de Paris, place Saint-Michel,

lorsqu'il se retrouvera nez-à-nez avec un

Allemand qui avait dégainé avant lui ; l'arme

s'enraya. Ce fut ensuite l'Alsace près de Colmar

où, soldat des commandos de France de la

première armée de Lattre, il fut blessé au

combat, ce qui lui valut la Croix de guerre avec

étoile d'argent. Et il y eut les ravages de la

tuberculose. Il en demeurera handicapé à vie,

sans que jamais l'humour ne le déserte. Le mot

plainte n'appartenait pas à son vocabulaire.

Cette fois, le combat a tourné court. Son

souffle si précaire s'est définitivement bloqué

à Nice où il aimait se rendre, car – disait-il –

" j'y respire mieux ".

Le galop d'une plume exceptionnelle s'est arrêté. Le froid qui nous

pénètre devient excessif.

Boudard sur les barricades à la Libération

" Tout ce qui a du prix en ce monde vient d'une poignée d'aristocrates.

Ils sont fils de ducs ou enfants de personne ".

Ces lignes semblent avoir été conçues pour

Alphonse. À l'heure où la perte de qualité érode

notre civilisation, où se restreint le nombre

d'individus doués de fierté, il appartenait à la

caste de ceux qui s'évertuent à maintenir la

planète à bonne température. Il avait fait ses

universités en des lieux inhabituels. Mais

quelle érudition, quel amour du français ! Qui,

comme lui, pouvait parler de la Révolution 1789,

de l'épopée napoléonienne, de l'histoire

contemporaine avec cet air d'indépendance, ce

mélange de premier de la classe, de pédagogue et

de goguenardise ?

" J'ai joué le jeu. J'ai perdu. J'ai payé ". Ainsi commentait-il

ses mauvaises années. Dieu, que cela nous change

des misérables qui n'ont d'indulgence qu'à leur

endroit ! Et pourtant, n'aurait-il pas eu le

droit d'en vouloir aux policiers qui le menèrent

à la porte de l'hôpital où se mourait sa mère ?

" Si tu nous donnes les noms de tes complices,

nous te conduirons auprès d'elle ",

promirent-ils. Il se tint coi. Il ne la revit

pas vivante. Le jour de l'inhumation, au

cimetière, on ne lui ôta pas les menottes.

Un autre aspect de son caractère ? En 1958, alors qu'il croupissait dans

un cachot, malade et criblé de dettes, il

n'accepta pas de publier Les vacances de la

vie, car, relisant son manuscrit, il n'en

fut pas satisfait. Oui, c'est cet être de fer,

qui erra quelques temps avant de se révéler à

lui-même, qui vient de nous quitter. Il arrive

que l'on entre fermement en dissidence contre

l'ordre du monde. " Hommes de l'avenir,

souvenez-vous de moi, " demandait Apollinaire.

Se souviendra-t-on d'Alphonse Boudard longtemps ? Cet incurable besoin de

croire aux contes de fées qui atteint les plus

désespérés nous incite à le croire.

Louis NUCÉRA

(louisferdinandceline.free.fr/bulletin).

***

Quand Laurence (Jyl) raconte Alphonse (Boudard)

Ce que je sais d'Alphonse

Je me souviens du prix

Renaudot d’Alphonse Boudard attribué pour «

les Combattants du Petit Bonheur » (La Table

Ronde, 1977). C’était au Pont Royal qui

possédait encore son look d’avant, boisé,

patiné, très 1950. Roland Laudenbach, l’éditeur

des Hussards et de l’Alphonse qui en était la

pièce rapportée (ou rapiécée), avait invité le

grand chic de la presse littéraire (j’étais, à

l’époque, aux Nouvelles Littéraires), le

ban et l’arrière-ban de la littérature de droite

et du centre-gauche), mais aussi les amis

d’Alphonse, qui était, rappelons un ancien

taulard rattrapé par la grâce (de l’écriture),

avait écrit « la Métamorphose des Cloportes

" , porté à l’écran avec le succès qu’on

sait par Pierre Granier-Deferre, avait obtenu le

prix Sainte-Beuve pour la Cerise et était

considéré comme une sorte d’héritier en ligne

directe de Céline.

Je vous passe le reste. Ce qui était extraordinaire, ce soir là,

c’est le formidable mélange de personnages

rassemblés autour du lauréat et qui faisait

notre admiration sincère et épatée à moi, bien

sûr, mais aussi à Robert Sabatier, venu tout

exprès de la soirée Goncourt, et de mon vieux

pote Jean-Claude Lamy, qui avait alors en charge

la rubrique littéraire de France-Soir.

Laudenbach et ses auteurs chéris ou fétiches,

Déon, Laurent et quelques autres, mêlés si l’on

peut dire à quelques malfrats anonymes de haut

vol, avec grands chapeaux à la sicilienne et

poules de luxe (ou prostituées de haut vol…), ça

vous avait une allure très cinématographique à

la Audiard. Du moins, c’est ce que nous

suggérâmes.

Je rapporte la chose pour l’anecdote. Plus de trente ans après, s’il y a

prescription, il y a aussi la couleur du mythe.

Auquel Laurence Jyl apporte aujourd’hui sa note

intime. Cela s’appelle simplement « Ce que je

sais d’Alphonse ». C’est également (comme le

Renaudot d’Alphonse) publié à la Table Ronde et

il y a là la belle et riche matière d’un roman

vif, drôle, picaresque avec aussi et d’abord le

souci de l’authenticité.

Durant vingt ans, il est vrai, Laurence Jyl fut la compagne d’Alphonse

Boudard, sa « femme pas officielle »,

mais aussi la mère de son fils, son

accompagnatrice lors des croisières culturelles

et des festivals de livres. L’auteur du «

Mari de Maman », qui est aussi un auteur de

théâtre à succès et la fille aimante et aimée

d’Yves Jamiaque, qui fut aussi, en son temps, un

dramaturge et un scénariste largement fêté,

raconte cet amour semi-caché avec un mélange

d’humour, de malice, d’émotion, de fausse

naïveté qui est sa marque.

Alphonse en scénariste zélé, en danseur improvisé, en croisiériste qui

s’amuse sous le regard critique, mais complice,

des Dutourd et des Nourissier, Boudard le dur,

Boudard le tendre. Ses cadeaux surprises comme

ces mystérieuses boîtes de caviar à Noël ou ce

tailleur cuir offert sous sac plastique, dont

Laurence préférait ignorait la provenance, sont

d’abord des sujets d’amusement. Alphonse, l’ami

des bourgeois et des malfrats, l’écrivain

prolifique, le scénariste à tête multiple

(l’épisode du tournage en Normandie du Chêne

d’Allouville avec un producteur péquenaud et

loufoque: vaut à lui seul son pesant d’humour.

Tout est là, dit avec tendresse, vigueur,

justesse.

La belle Laurence sait se retirer du jeu avec charme, quand il le faut,

joue la dame de l’ombre sans trémolo, cuisine

chez elle, dans son petit appartement du 13e

garni de peluches pour les académiciens qui se

prennent au jeu de Boudard l’imprévisible,

apprend tristement, d’une voix amie, la fin de

son amoureux et ne peut

assister à son enterrement. C’est là un bel

hommage amoureux, certes, mais d’abord un

magnifique portrait en creux. A lire et à

méditer.

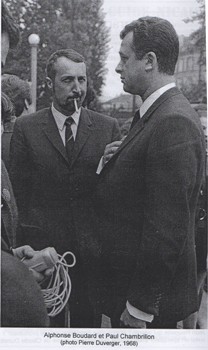

Avec ses potes à la

Tour de Montlhéry, 1994.

Ce que je sais d’Alphonse, de Laurence Jyl (La Table Ronde).

(Blog de Gilles

Pudlowski, Les pieds dans le plat, 4 février

2011).

***

REGINE DEFORGES

J'étais libraire au Drugstore des Champs-Elysées

lorsque parut en 1962 La Métamorphose des

cloportes, d'un auteur inconnu, Alphonse

Boudard. Je lus le roman avec gourmandise et

m'empressai de le recommander aux clients de la

librairie qui, à leur tour, en parlèrent avec

enthousiasme. Dès sa sortie, grâce au bouche à

oreille, le livre eut un grand succès. Chaque

jour je voyais la pile diminuer, chaque jour je

remettais des livres. Par la suite, je lus

L'Hôpital et La Cerise avec le même

plaisir. " La prison, c'est d'abord une odeur. "

Telle était la première phrase de La Cerise.

J'étais curieuse de connaître l'auteur dont on

disait que c'était un voyou, un repris de

justice mais aussi un résistant qui avait

participé à la libération de Paris, un soldat de

la troupe du colonel Fabien, qui avait combattu

dans l'armée du général de Lattre, avait été

blessé et décoré de la médaille militaire. Grâce

au représentant des Editions de la Table ronde,

son éditeur, je fis sa connaissance. Je fus

séduite par ce grand gaillard à la langue bien

pendue qui me faisait rire en me parlant de ce

milieu littéraire parisien dont les ridicules ne

lui échappaient pas.

En revanche, il restait très discret sur sa vie privée. Quand il eut le

prix Sainte-Beuve pour La Cerise, il fêta

cet évènement en invitant quelques amis à boire

un verre dans un de ses bistrots favoris des

Halles. Quelques-uns avaient fait de la prison,

d'autres sortaient du sanatorium : tous

parlaient argot avec une aisance qui me

fascinait. Luc Etienne, qui tenait au Canard

enchaîné la rubrique de " L'album de la

Comtesse ", avait publié chez Jean-Jacques

Pauvert L'Art du contrepet. Il était là,

lui aussi, car, en collaboration avec Alphonse

Boudard, il avait fait paraître La Méthode à

Mimile, l'argot sans peine. Ce professeur de

mathématiques avait pour Alphonse une profonde

amitié. Les deux compères s'entendaient comme

larrons en foire et s'amusaient à me voir

patauger devant leur contrepétries.

[...]

Alphonse ne s'intéressait pas qu'à la période

trouble de l'Occupation, il s'intéressait aussi

au petit monde de la prostitution, les filles et

les bordels. On lui doit La Fermeture,

qui relate la fin des maisons closes et la vie

de Marthe Richard, qui fut à l'origine de cette

fermeture, et Madame de Saint-Sulpice,

qui raconte l'histoire d'une mère maquerelle

dans le quartier Saint-Sulpice. Ces deux

ouvrages sont très sérieusement documentés. Il

est vrai que Boudard avait eu comme mentor un

spécialiste dans le genre : Romi, avec lequel il

écrivit L'Age d'or des maisons closes.

Quand on demandait à Boudard pourquoi il

s'intéressait tant à ce sujet, il répondait : "

Je sais de quoi je parle, je suis né dedans. "

Allusion à sa mère prostituée qu'il voyait

rarement. Dans Mourir d'enfance, il

évoque une jeune et belle dame, parfumée,

portant un joli chapeau sur ses cheveux bien

coiffés, qui descend d'une automobile,

l'embrasse et s'en va, le laissant aux mains de

Blanche, sa mère adoptive.

Quand

je créai le Salon du livre de Montmorillon,

Alphonse Boudard répondit présent à mon

invitation. Sa joie fut grande de retrouver des

" potes " : Cavanna, Robert Doisneau, Louis

Nucéra. Nous chantâmes les complaintes jouées

par une orgue de barbarie, puis nous valsâmes

sur " La valse brune ". Alphonse était de ces

danseurs qui tiennent fermement leur cavalière.

Dans ses bras, je me sentais en sécurité et me

laissait conduire. Quand la danse cessa, nous

nous arrêtâmes, essoufflés tous les deux. " Tu

vois, tu devrais arrêter de fumer ! " dit-il en

appliquant ses mains sur sa poitrine.

Après sa mort, la municipalité de Montmorillon donna son nom à un square

devant l'église Notre-Dame. Nous nous amusâmes

du voisinage, certains que cela l'eût amusé

aussi. Chaque fois que je passe devant la plaque

qui porte son nom, je suis envahie d'une grande

tristesse et j'entends le rire de mon ami.

Il y

avait beaucoup de monde à l'église

Saint-Germain-des-Prés le jour de ses obsèques.

Une foule recueillie entourant le cercueil

recouvert du drapeau tricolore. Je fus émue

devant les trois couleurs, émue que la nation

rende hommage à un de ses défenseurs. Il aurait

ricané sans doute mais, dans le fond, il aurait

été content. C'est alors que mon téléphone

portable sonna. Je n'arrivai pas à l'éteindre,

ne l'ayant que depuis la veille. Rouge de honte,

je me levai et gagnai la sortie, prise d'un fou

rire à la pensée qu'Alphonse se gondolait dans

sa boîte.

(Préface de Régine Deforges, 25 octobre 2010, in Les métamorphoses

d'Alphonse, Robert Laffont, janvier 2011).

***

DANIEL

COSTELLE

Le monde des lettre lui avait fait une

consécration unanime :

... Alphonse

Boudard, seul écrivain apparu au cours de ces

dernières années... (René Fallet).

... Boudard

fait figure d'un météorite dans le monde des

lettres. En quelques semaines il devient un

écrivain considéré... (Gilbert Ganne).

... L'auteur

regorge d'un talent acide, agressif et parfois

truculent. Un univers obsédant, d'une

authenticité sans romantisme... La lucidité sans

phrase. La langue enrichie de trouvailles

personnelles est pleine du pittoresque et de la

poésie du vrai... Un homme authentique sans

complaisances ni grimaces... (Roger Rabiniaux).

... L'argot,

ça va plus loin que le vocabulaire. C'est une

façon de respirer. Celui de Boudard est vrai...

(Alexandre Breffort).

... Un chef-d'œuvre

d'humour et d'amère sincérité... (Boileau-Narcejac).

... Alphonse

Boudard a le ton, si rare, de la désespérance

gaie, du burlesque désolé... La truculence et

l'argot, le style vorace et bariolé sont comme

les masques de la parodie... (François Bott).

... Non

seulement Boudard est pro-di-gieu-se-ment

soi-même, mais encore cette personnalité

puissante et pittoresque en même temps réfléchit

avec une netteté, un rendu, une vérité qui font

croire à l'Art. C'est peu commun... Justement on

ne saurait trop louer l'artisan, l'écrivain,

chez A. Boudard, qui use de l'argot et du

langage parlé comme d'un orgue aux ressources

infinies et à la résonance enchanteresse qui

vous emporte... (Michel Chrestien).

... On a

rarement lu, en particulier avec La Cerise,

document plus criant de vérité... La langue,

sans cacher ce qu'elle doit à Céline, est d'un

pittoresque personnel. La conduite du récit a de

la sûreté sous son apparente nonchalance.

Boudard, qui est évidemment très supérieur à la

truanderie dans laquelle il a évolué, la

dépouille de tout romantisme...

(François Vinneuil).

... Une odeur

flottant sur ce septième cercle de l'enfer que

Boudard évoque, décrit, analyse avec tant de

lyrique véhémence que nous la sentons encore, le

livre refermé. Dans une architecture à la

Piranèse, Kafka tend la main à Courteline... Le

truand aux camélias, amer et rigolard. Avec

Boudard, la langue verte verdoie... vraie langue

vivante, elle bourgeonne, les mots remuent, se

transforment, on les surprend à l'instant de

leur perpétuelle dérobade... Ce langage sans

cesse en gésine, en métamorphose, où les mots

viennent crever comme les bulles à la surface

d'une matière en fusion... Langue de poète,

assurément, sans aucun romantisme de la canaille

ou du forçat... (Jean-Louis Bory).

On

pourrait continuer longtemps... le monde

littéraire parisien, réuni, pour une fois

unanime, autour du nouveau-né, dans son étable,

c'est vraiment le cas, et apportant, rois mages

de la culture, tout l'encens disponible..

Quand parait en janvier 1966 les Matadors (titre expurgé pour

Bleubite), la critique monte d'un cran, si

possible :

... Ce roman

serait très horrifique si Alphonse Boudard ne

montrait tant d'ironie, et parfois même de bonne

humeur. Certaines formes du langage, certaines

tournures de style, certaines façons de ponctuer

font évidemment penser à Céline.

Si l'on se borne à comparer la nature des deux écrivains, on constate que

Boudard est beaucoup moins amer tout en se

montrant aussi profondément anarchiste, aussi

résolu à ne croire en rien. Mais Céline prenait

le monde au tragique. Boudard ne le prend même

pas au sérieux. (Kléber Haedens).

... Avec son

dernier livre, il fait un pas de plus vers

l'Académie française. Ces Matadors ont

toutes les qualités exigées du roman classique :

une histoire avec une intrigue rigoureuse et les

personnages si bien dessinés qu'ils en

deviennent inoubliables... Quand on dit d'un

roman que Stendhal l'aurait aimé, c'est un

éloge. Quand on dit du roman de Boudard que

Céline en aurait fait la préface, il parait que

c'est moins bien. Pas à mon avis.

Et quel film ce serait pour Fellini... (Yvan

Audouard).

Et quel film ce serait pour Fellini... (Yvan

Audouard).

L'apparition

d'un homme providentiel - il y en a, comme ça,

de temps à autre dans la vie d'Alphonse -

l'éditeur Roland Laudenbach. C'est le patron de

la Table Ronde, le neveu du grand Pierre

Fresnay. Il a débuté comme scénariste, surtout

pour Alexandre Astruc (Une vie, les Mauvaises

Rencontres, etc.). Laudenbach va s'enflammer

- et militer - pour Alphonse Boudard. Il

commence par racheter à Plon les contrats et les

livres déjà publiés, puis fait la leçon à

Alphonse : " Laisse tomber ces histoires de

cinoche, je te fais des mensualités pour que tu

écrives. "

Ouf ! Enfin... la démarche qu'il fallait faire. Désormais, Alphonse,

tranquille, peut écrire. En 1977, les

Combattants du petit bonheur. Et là, il va

gagner.

Alphonse avait reçu, quelque temps auparavant,

en 1970, une très belle lettre, signée Alfred

Sauvy :

" Je dois vous dire, sans aucune idée de plaire,

que je vous place à un niveau très élevé parmi

les écrivains français. Croyez que je suis

toujours très ménager de mes mots. Et mon seul

regret est que vous n'ayez plus écrit depuis

quelques années. "

Désormais, grâce à l'extraordinaire gentillesse

- c'est le mot - de Roland Laudenbach, à

l'attention constante sans être tatillonne, à

toute cette aide faite de conseils intelligents

et de tranquillité matérielle, Alphonse va

vraiment s'épanouir.

Après le feu d'artifice de l'Hôpital, il reçoit cette fois une

lettre de Jean Anouilh :

" Vous êtes un des rares noms que je lis d'une

traite en me marrant tout le temps - avec le

désespoir à la fin, pas de la condition humaine,

je l'ai acceptée depuis longtemps, mais tout

simplement que ce soit fini.

J'en veux un autre. Vous m'avez fait plaisir et c'est ce qu'il y a de

plus rare. "

L'autre livre - qui suit presque aussitôt -, ce sera Cinoche.

Lettre, cette fois de Brassens :

" Ça m'arrive chaque

fois que tu publies quelque chose. Avant même

d'avoir terminé la lecture de ton dernier

bouquin Cinoche, j'avais la certitude que

j'éprouverais le besoin de le relire plusieurs

fois. C'est mon petit critère personnel et qui a

fait ses preuves pour décider de la qualité d'un

ouvrage. Merci pour avoir écrit Cinoche

et aussi pour me l'avoir envoyé.

[...] Cette "

petite musique boudardienne ", Georges Walter,

dans le Matin, en parle aussitôt :

" De sa langue maternelle, il a fait un instrument littéraire d'une

efficacité, d'une cadence incomparables. Avant

tout un instrument de musique... "

C'est

ensuite Michel Déon, dans le Journal du

Dimanche, qui explique ce qu'est cette

musique :

" C'est très beau et cela va crescendo dans cette langue qui

n'appartient qu'à Boudard, qu'il forge à chaque

phrase avec un génie de l'invention verbale qui

ne doit à personne. Sa voix est reconnaissable

entre toutes, économe (un adjectif pour un

adverbe), scandée, presque rimée. Il donne

l'impression de la liberté, de l'abondance, mais

à le lire mieux, on reconnait l'écrivain à son

économie, à ses rigueurs, à ses chutes, à ce

maniement des syllabes. Au vocabulaire qui se

meurt, il insuffle la vie, comme il insuffle la

vie à ce quartier aujourd'hui presque disparu

sous la pioche des promoteurs, le XIIIe

arrondissement. "

Et

Angelo Rinaldi dans l'Express :

" Pas de doute pour ce qui est de l'atmosphère, Arletty serait d'accord :

Boudard a vraiment une gueule d'atmosphère. "

Pour

Alain Bosquet, Boudard, c'est notre Malaparte.

Et Louis Nucera, qui deviendra son meilleur ami,

qui partage tant de passions avec Alphonse (à

commencer par celle du vélo), tire une

conclusion à cette avalanche d'articles plus

élogieux les uns que les autres :

" Alphonse Boudard a le don des nostalgies. Il convoque la mélancolie ou

le terrible, la truculence et les rires à son

gré : il suffit qu'il se laisse aller, qu'il

retourne le sablier. C'est de l'émotion

douce-amère qu'il nous propose, des sentiments

vrais.

Il existe un groupe de lecteurs (qui tend à s'agrandir) pour lequel

chaque livre d'Alphonse Boudard est un

évènement. Il y a là un homme que les idéologies

ne dupent pas. Une fois encore ces lecteurs -

qui aiment retrouver la vie dans les livres et

non de piètres fictions - seront comblés. "

Enfin,

même Jacqueline Piatier, du Monde, la

grande prêtresse des " Modernes ", celle qui n'a

d'yeux que pour les Robbe-Grillet et consorts,

la voilà qui s'émeut avec Alphonse :

" Il a beau dire que son seul souci est de faire " se marrer " ses

lecteurs, tout autre chose passe dans son livre,

et bien plus que de la rigolade... "

Le 23

novembre 1977, les Combattants du petit

bonheur a le Renaudot.

(Daniel Costelle, Ma vie pleine de trous, Presses Pocket, Plon 1988, p.

134).

***

Le dernier BOUDARD

Mort en janvier dernier à

Nice, Alphonse Boudard était le dernier " voyou

" des lettres françaises. Dans ce milieu si

policé, il faisait figure de trublion. Après

avoir été résistant et tubard, il était entré en

littérature en 1962 avec La Métamorphose des

cloportes, pour n'en plus ressortir. Chantre

de la canaille et du Paris populaire, il était

aussi devenu l'un des plus grands

historiographes des maisons closes (La

Fermeture, 1986 ; L'Age d'or des maisons

closes, 1990).

Cet ouvrage posthume, achevé juste avant sa mort, lui avait fait

retrouver, le temps d'un livre, ces "

établissements " qu'il connaissait si bien. En

1855, non loin des Halles, un bébé abandonné est

découvert à la porte du plus fameux " bordel "

de l'époque, " La Cigale d'or ". Emues, ses

pensionnaires décident de l'adopter et, comme

elles l'ont trouvé le jour de Noël, elles le

baptisent tout naturellement... Jésus.

C'est

donc la " vie de Jésus " que nous raconte

Boudard, dans sa langue rugueuse, riche et

gouailleuse. Divisé en chapitres aux titres

évocateurs, " Jésus dans sa crèche ", " Jésus

au collège ", " Ministère de Jésus en Argentine

", " L'Ascension ", le livre ne se veut pas

un pastiche des Ecritures, mais le portrait haut

en couleur d'un " caïd " du moment. Toutefois,

Boudard ne manque pas de conclure en citant

Saint Jean : " Il y a bien d'autres choses

qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit,

une à une, je pense que le monde lui-même ne

suffirait pas à contenir tous les livres qu'on

en écrirait. " A chaque époque son

apocryphe.

Nicolas d'ESTIENNE d'ORVES

(BC

n°209, mai 2000, Les Trois Mamans du petit

Jésus, Ed. Grasset, 2000).

|

CONTACT

CONTACT  LIVRE D'OR

LIVRE D'OR INTERVIEWS

INTERVIEWS