|

En

avant-première du

XXII ème Colloque

de la

Société des

Etudes céliniennes

qui se tiendra sur le thème

CELINE et le

POLITIQUE

dans les locaux de

SCIENCES PO

27 rue

Saint-Guillaume, 75007 PARIS

du mercredi

4 au samedi 7 juillet 2018

Mardi 3 juillet : 14h -16h.

TABLE RONDE

Faut-il rééditer les pamphlets de Céline ?

Modérateurs :

Emile BRAMI et David

FONTAINE

L'heure prévue est à peine

dépassée quand les prestigieux invités prennent place à

la tribune devant environ une soixantaine d'auditeurs.

On y voit Pierre ASSOULINE, Pascal ORY, Régis TETTAMANZI, Antoine

GALLIMARD, Henri GODARD, Philippe ROUSSIN et Denis

SALAS. Alors que François GIBAULT, le président de la S.E.C., venait-il de présenter les invités et de

regretter que, pour le débat, une large majorité soit

favorable à la réédition, ce qui n'était pas de son fait

puisque notamment Serge KLARSFELD avait été invité, que

trois jeunes gens antiracistes militants, sont intervenus

pour dénoncer les intentions de la maison Gallimard.

Dans

une déclaration très agressive de trois minutes trente

environ, émaillée de propos injurieux et ad hominem

envers Antoine GALLIMARD, le trio composé de deux

garçons et d'une jeune femme (un récitant, l'autre

filmant), s'est finalement retiré sur un dernier mot : "

A bientôt ! "

La

table ronde pouvait commencer. David FONTAINE donne la

parole à Antoine GALLIMARD qui tient à préciser

d'entrée, que c'est à partir du moment où Lucette ne s'y

opposait plus, qu'ils ont préparé, avec François GIBAULT

la réédition des pamphlets. Il ajoute avoir été

douloureusement surpris, alors que rien n'était encore

publié, de voir un tel " ouragan " se propager dans la

presse et regrette amèrement de n'avoir pas été soutenu

par celle-ci. Il déplore et qualifie de calomnie et de "

honte " le fait de venir " lâchement attaquer " son

grand-père et sa maison.

Le modérateur poursuit en lui demandant s'il était en mesure d'avancer

une éventuelle date ? Echaudé : " Je m'en garderai bien

!... " Et d'ajouter pour appuyer son argumentation qu'il

souhaitait cette réédition et que bien au contraire,

comme exemple pédagogique qu'elle soit enseignée dans

les écoles à nos jeunes.

Le

second modérateur Emile BRAMI donne la parole à Pascal

ORY. L'historien évoque Lucien Rebatet et " Les mémoires

d'un fasciste " qui n'ont pas suscité la moindre vague.

" Les Deux Etendards " est un beau texte... Il évoque

Robert Badinter qui, dans une émission animée par

Bernard Pivot avait déclaré qu'il " fallait publier en

tant que document historique. " Pascal ORY conclut : "

Réédition, oui, mais sans rien expurger. "

La

parole est au magistrat Denis SALAS, un des deux invités

opposé à la réédition. Il énumère quatre bonnes raisons

qui devraient faire obstacle à celle-ci : 1/ Le droit

moral, Céline lui-même avait refusé leurs rééditions. 2/

Les lois anti-raciales. 3/ Les risques de débordement

dans le sens d'adhésion à ces textes. 4/ La mémoire

juive qui est négligée. Le peuple de la Shoah risque de

se lever.

Régis

TETTAMANZI, l'auteur de la première édition critique des

quatre textes " polémiques " publiée au Canada par les

éditions Huit, explique comment cela a été rendu

possible tant par le fait que l'œuvre

est tombée dans le domaine public dès le 1er janvier

2012, par ses excellentes relations avec l'éditeur Rémi

Ferland, mais aussi par les bonnes relations qu'ils ont

entretenues tout deux avec les institutions juives de ce

pays.

Philippe

ROUSSIN, le chercheur au C.N.R.S., le second à être

opposé à la réédition, trouve que les pamphlets sont des

œuvres politiques,

rhétoriques et idéologiques. A séparer des romans. " Si

on republiait Drumont cela ne ferait pas réagir, tandis

que republier aujourd'hui la langue des pamphlets ne

serait pas perçu de la même manière. " Il est contre

leur republication. " La seule manière de publier ces

pamphlets serait d'en effectuer une édition

scientifique, mais ce serait leur donner une caution

exagérée. Ceux qui veulent les lire n'ont qu'à faire

comme moi, aller en bibliothèque. "

ORY intervient pour préciser que si on pense réellement

que de tels textes sont aussi efficaces et si on en a

une telle peur... Quel aveu !...

TETTAMANZI : il n'y a pas que de l'idéologie dans l'écriture de Céline. Il

parle d'autre chose.

Le modérateur BRAMI : ils ne sont pas perçus uniquement pour des textes de

combat.

Le

second modérateur, David FONTAINE, donne la parole à

Henri GODARD, qui d'emblée indique qu'il est plus que

jamais pour. Si on ne les réédite pas, on soutient que

l'on cache quelque chose. Le public doit connaître les

deux parties. La richesse c'est la confiance au lecteur.

Il reconnaît que l'on puisse éprouver une certaine

lassitude devant des longueurs ou les litanies

antisémites, les Juifs surtout, mais aussi les autres.

Il conclut en souhaitant que chacun garde son

sang-froid.

Pierre

ASSOULINE, le dernier invité est questionné à son tour.

Il est pour réimprimer tout Céline. Il se projette d'ici

deux ans : " Quand on relira Mein Kampf... on dira, et

Céline ?... et on sera alors bien obligé d'avouer :

Céline ?... c'est trop dangereux ! Quel aveu encore !...

" Et d'ajouter : " qu'il n'y a pas de dangerosité à

publier, c'est le contraire qui est vrai. On offre aux

antisémites des armes, des prétextes. Le danger c'est de

les cacher...

D'ailleurs aujourd'hui, si on lit le gros livre de Taguieff on a sous les

yeux des centaines et des centaines de lignes

antisémites. N'est-ce pas plus dangereux ?... "

Il informe la salle qu'il vient de refuser de débattre avec Serge

Klarsfeld parce qu'il a estimé que celui-ci représentait

une figure emblématique, les Juifs, les enfants et

petits-enfants de déportés et que pour lui, un tel débat

était biaisé !

Aujourd'hui, ajoute-t-il, ce ne sont pas les thèses de Céline qui tuent,

ce n'est pas l'antisémitisme de Céline qui assassine,

c'est daech, ce sont les islamistes.

Antoine GALLIMARD intervient pour une précision

d'importance : " Au moment où l'on parle, on possède

l'accord moral de la veuve, Lucette Destouches. "

Et Pierre ASSOULINE de conclure par une dernière

observation : " Paul Morand, qui est republié dans la

Pléiade est beaucoup plus mordant et cruel dans

l'antisémitisme que Céline. "

C'est

maintenant à la salle de réagir. Marc Laudelout, le

directeur du Bulletin célinien, demande après les

derniers propos de TETTAMANZI et d'ASSOULINE imaginant

d'ajouter encore un nouvel appareil critique plus une

préface du second, si le futur " Cahier Céline " ne

devrait pas être dédoublé ? Puis cite Philippe Alméras :

" Plus Céline est borné, cruel, plus il est injuste,

plus il maquille les faits et les chiffres et meilleur

il est... "

Philippe Destruel insiste sur " le racisme intégral de Céline ", qui est

d'abord un anti-noir, un anti-nègre. Il faut tout

publier, chacun se déterminera en conscience.

David FONTAINE s'adresse à Henri GODARD et lui rappelle que l'on peut

s'ennuyer certes, en lisant ces répétitions, mais que le

style sera toujours là. Et qu'il peut même faire rire

dans l'horreur.

Avant

de se séparer, et avec ce qu'ils ont entendu, il semble

que pour la plupart des invités, deux perspectives se

dessinent pour l'avenir : celle d'une

œuvre de salut public d'une

part et la date butoir de 2032 qui se profile d'autre

part.

MERCREDI 4 juillet 2018

9h30 - 12h30.

François GIBAULT et Emile BRAMI à la

tribune reçoivent l'Assemblée. Le Président déclare

ouvert le Colloque, XXII ième du nom, pour la Société

des Etudes Céliniennes, et précise qu'il s'est appuyé

fortement sur son trésorier Emile BRAMI, qui avec la

parution de la revue n° 10 des " Etudes Céliniennes

" en est devenu également l'éditeur.

Présidence < François GIBAULT

1ère

communication :

Emile BRAMI :

Une vie politique : " Vive l'Anarchie ! Mais tant

qu'il y a des lois. "

Cette phrase, extraite d'une lettre à l'anarchiste Louis

Lecoin, résume bien par les contradictions qu'elle

renferme, les divers errements de Louis Destouches puis

de Louis-Ferdinand Céline s'agissant de politique.

Va suivre de façon chronologique une suite de faits déterminants qui vont

influencer la vie et l'œuvre

de l'écrivain. Va suivre de façon chronologique une suite de faits déterminants qui vont

influencer la vie et l'œuvre

de l'écrivain.

- Le Fort Chabrol : Jules Guérin et onze de ses hommes, agitateurs

nationalistes et antidreyfusards, qui avaient tenté un

coup d'Etat, refusent de se rendre et va se réfugier au

siège de son hebdomadaire L'Antijuif, au 51 rue

de Chabrol à Paris. Pendant 38 jours, il va tenir en

étant ravitaillé par les toits.

- Louis n'a que 5 ans, et il va entendre son père, qui avec le

Gouvernement craignait une émeute nationaliste à

l'occasion du procès en révision de Dreyfus.

- Il va très vite être classé à gauche, voire à l'extrême-gauche. Aragon

lui demande d'adhérer " malgré vos idées contre les

Juifs... "

- L'Hommage à Zola en octobre 1933.

- Mea culpa, de retour de son voyage en URSS. Il devient alors un

anarchiste de droite. Il dénonce le cosmopolitisme.

S'intéresse à Alexis Carrel.

- L'arrivée des Juifs d'Europe. Le cinéma, Hollywood tenu par les Juifs.

Le Front populaire avec Blum à sa tête.

Mais il aborde quand même des situations réelles. Il avait vu arriver la

guerre avant tout le monde. Le besoin de revitaliser le

peuple français. Devant l'apathie de Pétain, il décide

de s'engager lui-même dans le combat pour retrouver la

France qu'il souhaite. Il veut une vraie politique

raciste. Il évoque l'action de Poincaré pour l'opposer à

celle du Gouvernement, avec plusieurs citations

contradictoires. C'est un nostalgique. C'était mieux

avant.

Finalement, avec son évolution de la gauche vers la droite, la conclusion

c'est qu'il se sera mis tout le monde à dos.

Dans la discussion avec la salle, François GIBAULT ajoute au débat sa

vision toute personnelle de l'anarchisme. " L'anarchiste

de gauche veut le bonheur de tous, il obtient le

désordre. L'anarchiste de droite, lui, souhaite son

propre bonheur, c'est un homme d'ordre...

2ième

communication :

Ana-Maria ALVES :

Céline politiquement incorrect : marqueur

d'une époque.

Céline par ses propos hors normes, cherche à

heurter le conformisme, le politiquement correct qui

veut avant tout ne froisser personne, aucune

susceptibilité. Il va procéder à la peinture de la

société française dans un style qui cherche plus à faire

sentir qu'à décrire. Cet auteur corrosif, reconnu comme

marqueur de son époque, utilise son écriture comme un

acte d'irrévérence sociale. Et dès lors, ne cesse de

provoquer des polémiques encore aujourd'hui.

- Il cherche à provoquer, à choquer, à faire surgir un sentiment de

colère.

- Il veut parler vrai. Etre présent dans les faits. Il va devenir

chroniqueur.

- Ses mémoires sont des armes d'attaque.

- On ne dit pas la vérité aux gens. Lui, prétend le faire en heurtant le

politiquement correct et les idées reçues.

On trouve toutefois une bien grande différence entre ses propos et les

lettres de la correspondance où il révèle faire le pitre

et donner aux visiteurs ce qu'ils attendent et qu'ils

sont venus chercher.

3ième communication :

Angelin LEANDRI :

Céline et le juridique.

Il s'agit de rendre compte du regard porté par

Céline sur le droit dans une acception large de la

notion. En se servant des romans, mais aussi de la

correspondance, on

voit la complexité, voire même

l'ambivalence du rapport de Céline au droit. voit la complexité, voire même

l'ambivalence du rapport de Céline au droit.

- Comment Céline voyait-il le droit ? Paradoxe entre le juridique et le

politique.

- " La loi, c'est le lupanar de la douleur. " (Voyage).

- Il possède surtout une fibre libertaire... Scepticisme d'un anarchiste

de droite.

- Constat : avant la guerre, avant 1944, Céline n'a pas connu le monde

juridique.

- C'est dans la correspondance que l'on trouve le plus de critiques, dans

ses lettres à ses avocats. " Le grand inquisiteur de la

place Vendôme. " Pour lui, le procureur n'est que le

larbin du politique.

- Il se flatte de savoir faire rire, de mettre les rieurs de son côté. Il

estime qu'il fait tout le travail au lieu et place de

ses défenseurs. C'est lui qui veut énoncer la loi, qui

dirige, qui accuse.

- " J'ai le droit... j'ai le droit. " Il utilise très souvent cette

expression. De quel droit la justice française

s'autorise-t-elle de le juger, de l'accuser ?

Par contre, dès l'amnistie, rentrant à Paris en 1951, il se fait un point

d'honneur à ne plus être un hors-la-loi. Il veut alors

faire un procès à tous. " Un procès au cul de tous ceux

qui l'emmerdent... "

Interviennent toujours les contradictions de l'anarchiste qui bute sur le

concept de droit.

14h30

-17h30

Présidence < Isabelle

BLONDIAUX

4ième communication :

Philippe ROUSSIN :

Que signifie rééditer les pamphlets antisémites de

Céline en 2018 ?

Céline

est aujourd'hui dans l'actualité. Cette actualité,

contrairement aux années 1980 lors des éditions des

romans dans la Pléiade chez Gallimard, n'est plus

d'ordre littéraire. Elle est d'ordre politique, et non

pas seulement patrimoniale ou mémorielle comme on

l'entend dire. Elle résonne avec le retour des démons

xénophobes et de l'antisémitisme en France et en Europe.

C'est bien dans ce contexte que la question de la

réédition des trois pamphlets antisémites de Céline

intervient.

Même si sa position paraît intenable ? Il est important pour ce chercheur

au CNRS de faire entendre une voix minoritaire. Pour lui

on doit considérer trois points importants : 1/ La

nature des textes. 2/ Le contexte : des textes qui

interviennent dans une certaine actualité. 3/ Le droit :

on est dans l'ordre de la rhétorique, de la politique,

de l'idéologie. L'antisémitisme n'est pas une opinion,

c'est un délit.

- D'autant plus délicat que son écriture est savante et riche, donc

influente.

- Machine de description. Qu'est-ce qui fait que des textes de bas étages,

parce qu'ils sont produits par un écrivain qui possède

ce statut, peuvent faire autant de prise, de succès ?

- Le rire, élément de séduction.

- Le prestige de la maison Gallimard compte. Le contexte politique n'est

pas favorable à une telle réédition. Le retour des

démons antisémites existe dans nos sociétés.

- La liberté d'expression individuelle existe, mais elle est limitée par

la discrimination, la haine raciale etc...

- Même si la censure demeure un risque, l'interdiction peut être une

protection contre l'ordre public.

5ième communication :

François-Xavier LAVENNE :

Les pamphlets de Céline, l'actualité vue par le prisme des

mythes.

Les pamphlets de Céline sont des textes

centrés sur le présent et habités par le désir d'agir

sur lui. Ces livres saturés par l'actualité font

cependant appel aux mythes pour enraciner la vision

politique défendue par le polémiste dans un imaginaire

partagé, afin de lui donner un écho plus profond dans

l'esprit du lecteur dans l'espoir d'emporter son

adhésion. Ainsi Céline appuie-t-il sa lecture de la

situation contemporaine de la France sur le mythe des

Quatre Ages pour imposer son obsession de la

décadence.

Cette communication étudiera la manière dont les

pamphlets déploient une réécriture de l'Histoire centrée

sur quatre fractures qui ont écarté les " indigènes " de

plus en plus de l'Age d'or des origines pour les mener

au bord de l'Apocalypse. décadence.

Cette communication étudiera la manière dont les

pamphlets déploient une réécriture de l'Histoire centrée

sur quatre fractures qui ont écarté les " indigènes " de

plus en plus de l'Age d'or des origines pour les mener

au bord de l'Apocalypse.

La réécriture de l'Histoire sur le canevas du mythe des Quatre Ages entre

alors en résonnance avec l'imaginaire du Grand Complot

omniprésent dans la littérature antisémite. Le

pamphlétaire se préoccupe toutefois peu de la

crédibilité de son discours historique. Celui-ci, pour

les périodes les plus éloignées, est une reconstruction

assumée et teintée d'ironie dont le but est de proposer

une mise en récit subordonnée aux besoins de la

polémique.

Peu importe en somme que l'Age d'or ait réellement existé, seul importe

qu'il ait été perdu pour prouver le déclin et l'urgence

de mettre en œuvre un

programme d'action qui permette de le faire revenir : la

" révolte des indigènes ".

- Le mythe des Quatre Ages. Les Grecs, puis les Romains partageaient l'âge

de l'humanité en plusieurs périodes. Ovide en donnera

quatre : l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et

l'âge de fer (décadence de l'humanité).

- Les indigènes sont dégénérés. Ils n'ont pas compris. Ces indigènes sont

responsables de leur situation, de leur effondrement.

- Le Juif est le diable. Il dirige tout, maitrise tout. La Kabbale, le

Talmud, les marqueurs de la décadence.

- Rappel de l'histoire : Charlemagne, sabotage de l'Allemagne. Les aryens

ont vendu leur âme. Le péché a fait perdre les aryens.

- Tout est ramené au complot juif et aux indigènes responsables de leur

situation.

- La haine de la démocratie. 1793 est une date majeure pour infléchir le

destin des Français. 14-18, une nouvelle fracture, puis

la mort des Romanov finit d'achever l'âme. Le complot

est en train irrémédiablement de faire son

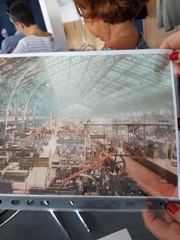

œuvre. 1900, l'Exposition

Universelle représente encore la domination juive.

- Céline veut racheter l'âme, dans Les Beaux draps il prône la

résurrection de la France, l'extinction de la décadence.

Il veut inverser les prophètes et devenir lui-même un

prophète. Il propose, il exhorte les indigènes, il

redevient un médecin, un chirurgien.

Il veut prévenir, protéger, augmenter la capacité de résistance des

aryens aux conséquences du complot juif. La race doit

être sauvegardée et la révolte des indigènes doit

intervenir.

6ième communication :

Johanne BENARD :

Le dialogue dans le pamphlet : subterfuge, piège ou

maladresse ?

Un feuillet recto-verso est distribué aux participants.

Y figurent 32 annotations de dialogues, en deux, trois

lignes tirées de Bagatelles pour un massacre du

volume Ecrits polémiques, Editions Huit, 2012.

J'aimerais, dans cette communication, porter mon attention sur une

modalité énonciative qui semble mineure dans le

pamphlet, le dialogue, en voyant comment elle apparaît

dans les passages les plus violents et les plus

univoquement antisémite de Bagatelles pour un

massacre.

En comparant les dialogues du pamphlet à ceux du roman, je m'intéresserai

aux moments de Bagatelles pour un massacre où le

pamphlétaire convoque des interlocuteurs fictifs (Gustin,

Gutman ou Popaul) et invente des dialogues, qui, de

prime abord apparaissent comme de vaines tentatives de

dynamiser un discours univocal et qui présentent de

réels défis aux lecteurs, perdus dans les incohérences

de la répartition des répliques.

On retrouve dans les nombreux textes où Céline prend Gutman, Popaul ou

Gustin à témoin des messages que l'écrivain distille

tout au long de ses pamphlets :

-

" Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de

danseuse en mouvant équilibre est en ligne, Gutman mon

ami, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu ! "

(p. 20).

- " Ils ont dit tout ça les critiques ? Je n'avais pas tout lu, je ne

reçois pas L'Argus. Ah ! Mais dis donc ils se

régalent ! Ils sont pas Juifs ? Qui c'est tes critiques

?... " (p. 22).

- " Tu te vantes comme un Juif, Ferdinand !... Mais attention ! Pas

d'ordures ! Tous les prétextes seront valables pour

t'éliminer ! Ta presse est détestable... tu es vénal...

perfide, faux, puant, retors, vulgaire, sourd et

médisant... Maintenant antisémite c'est complet ! C'est

le comble !... " (p. 24).

- " Bien sûr, ce livre va se vendre... La critique va se l'arracher...

J'ai fait les questions, les réponses... Alors ?... Je

crois bien que j'ai tout prévu... Elle pourra chier tant

qu'elle voudra, la Critique... Je l'ai conchiée bien

plus d'avance ! Ah ! je l'emmerde, c'est le cas de le

dire ! C'est la façon ! J'aurai forcément le dernier mot

! en long comme en profondeur... c'est la seule manière.

J'ai pris toutes mes précautions. Mais la critique c'est

pas grave, c'est bien accessoire... Ce qui compte c'est

le lecteur ! C'est lui qu'il faut considérer... séduire.

" (p. 296).

Johanne BENARD terminant : Je refuserai d'y voir

simplement la négligence de l'écrivain et le résultat de

l'urgence du discours pamphlétaire (écrit à la hâte)

pour explorer différentes avenues interprétatives qui

pourraient offrir à la critique un point d'entrée dans

une œuvre polémique que le

racisme risque toujours de rendre imperméable à toute

analyse littéraire.

JEUDI 5 juillet

2018

9h30 - 12h30

Présidence < Emile

BRAMI

7ième communication :

Anne BAUDARD

Céline - Coluche : les pièges de la politique.

Je souhaiterais, dans un portrait croisé de l'écrivain

des grandes guerres du XXe siècle et de l'humoriste à la

fameuse salopette qui défraya la chronique dans la

France

des années 70-80, montrer qu'en racontant, dans

leurs histoires, leur propre histoire en la reliant

toujours à l'Histoire, ils ont pu tous deux, en grands

moralistes, dénoncer magistralement les travers de leur

époque. des années 70-80, montrer qu'en racontant, dans

leurs histoires, leur propre histoire en la reliant

toujours à l'Histoire, ils ont pu tous deux, en grands

moralistes, dénoncer magistralement les travers de leur

époque.

Leur génie de la langue, leur choix du registre populaire, propre à

rendre la force comique et l'élan vital de leurs vérités

crues, leur permettaient toutes les libertés. Mais leur

tempérament extrême les poussant à aller toujours plus

loin, à repousser toujours les limites du dicible, ils

ont finalement choisi de guerroyer frontalement dans une

arène dangereuse, celle de la Politique, où tout ne peut

pas se dire, où il faut de la diplomatie, ce dont ils

étaient tous deux totalement dépourvus : ils s'y

perdront.

-

Coluche était aussi un poète. Des êtres doubles. Le pire

comme le meilleur. L'un de gauche, l'autre anarchiste de

droite.

- Candidat bouffon en 1981.

- Talent : deux génies de la parole. Un sens aigu de la formule. Sachant

manier l'ironie avec insolence. Utilisant le second

degré pour dénoncer le mal, en exploitant la charge

émotive.

- Tempérament extrême. Se sert de valeurs retournées. Mode carnaval, fou

du roi, dans le monde de la mascarade. Valet de comédie.

Titi parisien pouvant se moquer de tout.

- Engagements politiques : sont aller trop loin. Emportés par leur génie

verbal. Ils savaient parler mais pas se taire.

En s'engageant dans l'arène politique, ils sont allés trop loin, eux qui

détestaient les politiques, ils se sont piégés

eux-mêmes. Que dire aujourd'hui d'un Donald Trump ou

d'un Beppe Grillo ?

8ième communication :

Claude HAENGGLI

Céline aveugle. La critique communiste du manque

d'engagement politique de Céline à la lumière de la

préface de l'édition russe de Voyage au bout de la

nuit.

Les soviétiques ne s'y sont pas trompés. Ils ont dès le

début considéré le Voyage au bout de la nuit

comme un livre politique, qui les a profondément déçus

lorsqu'ils ont pu le lire en russe, lorsqu'Elsa Triolet

et Louis Aragon en eurent organisé la traduction. Cette

édition est précédée d'une préface signée par le

critique Ivan Assimov, qui tenait la rubrique de

littérature française et anglaise dans Novy Mir

et Octobre. Elle est significative à cet égard et

je me propose donc de l'analyser.

En la lisant, ainsi qu'elle a paru dans le Cahier de l'Herne II, on se

rend compte que les communistes attendaient de Céline

qu'il s'engage politiquement. Il ne leur suffisait pas

que son livre soit considéré comme " de gauche " par la

critique française. Tant qu'il ne s'engageait pas

ouvertement à côté d'eux, les Soviétiques le

considéraient comme un aveugle. Il ne suffisait pas

qu'il haïsse le monde bourgeois, il aurait fallu qu'il

lutte pour un avenir meilleur, celui du communisme

universel. S'il ne le faisait pas, il restait hautement

suspect.

Céline s'est bien rendu compte de ce que les communistes attendaient de

lui. Dans sa préface à la réédition de Voyage au bout

de la nuit par Gallimard, il écrira plus tard :

Vous me direz : mais c'est pas le " Voyage " ! Vos

crimes-là que vous en crevez, c'est rien à faire ! c'est

votre malédiction vous-même votre " Bagatelles " ! vos

ignominies pataquès ! votre scélératesse imageuse,

bouffonneuse ! La justice vous arquinque ? garrotte ? Eh

foutre, que plaignez ? Zigoto ! Ah mille grâces ! mille

grâces ! Je m'enfure ! furie ! pantèle ! bomine !

Tartufes ! Salsifis ! Vous n'errerez pas ! C'est pour le

" Voyage " qu'on me cherche " ! Sous la hache, je

l'hurle ! c'est le compte entre moi et " Eux " ! au tout

profond... pas racontable... On est en pétard de

Mystique ! Quelle histoire !

Voyons en quoi consistait cette critique en détail.

-

La préface du Voyage toujours reprise à chaque

réédition est capitale. " Le compte entre moi et Eux

!... " Voilà la phrase importante. EUX, ce ne peut

être les Juifs puisqu'il n'y a rien, en 1932, dans le

Voyage, aucun antisémitisme.

- C'est donc bien la gauche, la révolution socialiste ! Trotski ne s'y

trompe pas. Et encore moins Ivan Assimov. Ils attaquent

Céline qui est simplement pour eux, un reflet de la

bourgeoisie capitaliste. Ils ne trouvent dans ses écrits

aucun espoir de social. Céline est un produit

réactionnaire.

- Céline aura besoin de se justifier. Il le fait déjà dans le discours de

Medan puis dans Mea culpa.

- L'expression " Payer ses dettes " vient des chansons à boire de

l'époque.

En conclusion, l'antisémitisme des pamphlets cache souvent une autre

haine, celle que la gauche lui vouait d'abord pour le

Voyage.

Discussions en cours tout au

long des moments de pause...

Pause.

9ième communication :

Régis TETTAMANZI

Génétique et politique dans le manuscrit de

Voyage au bout de la nuit.

Cette

communication s'inscrit dans un travail en cours sur le

manuscrit du premier roman de Céline, à partir de la

transcription réalisée récemment par mes soins

(Louis- Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit,

" seul manuscrit ", Québec, Editions Huit, 2016). Dans

l'étude des " motifs idéologiques " au sens large du

terme, il s'agit de sélectionner ici ceux qui

ressortissent au politique, en commençant par le

commencement, si l'on veut, c'est-à-dire par la

politique. Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit,

" seul manuscrit ", Québec, Editions Huit, 2016). Dans

l'étude des " motifs idéologiques " au sens large du

terme, il s'agit de sélectionner ici ceux qui

ressortissent au politique, en commençant par le

commencement, si l'on veut, c'est-à-dire par la

politique.

On proposera donc un parcours, nécessairement un peu rapide, dans les

transformations opérées entre le manuscrit initial et la

version imprimée. Un premier point consistera dans le

repérage de certains noms propres désignant ou connotant

des réalités politiques ; une seconde partie s'attachera

à l'étude des concepts politiques les plus " marqués "

comme anarchisme ou communisme - leur absence, leur

présence, leur transformation ; enfin, on tentera

d'ouvrir, à partir de là, sur des aspects plus "

sociétaux ", impliqués par le politique, comme l'image

du patron, celle des structures économiques, ou les

rapports entre riches et pauvres.

L'objectif est de se demander si l'on peut définir des constances, ou tout

au moins des récurrences dans les modifications

génétiques.

-

Les mots : travail de vérification et de comparaison

entre ceux du manuscrit et ceux de la chose imprimée.

- Différence des mots politiques dans les deux, manuscrit et roman. Il

gomme Faidherbe pour le remplacer par Poincaré. Il

remplace Tardieu par Laval à la fin du roman. Décision

de cocardier. Que recherche-t-il ?

- Notions politiques : on ne trouve jamais le mot socialisme dans

l'imprimé ; anarchisme, plus de trois fois ; américain ;

commerçant ; les riches et les pauvres ; banlieue ;

patrons.

Soit il accentue, soit il diminue ses attaques pour jouer sur les effets.

Marquer davantage ou affaiblir les termes. Pas toujours

d'ailleurs pour accentuer le politique, mais pour

adoucir dans l'esthétisme. Le manuscrit est beaucoup

plus ramassé. L'imprimé, lui, plus explicatif, plus

développé.

14h30 - 17h30

Présidence < Johanne

BENARD

10ième communication :

David FONTAINE

Céline, homme politique ? Le prophète de la

contradiction.

"

L'Article n'est point mon fort. La politique non

plus, d'ailleurs. Il y faut un tour que je ne possède

pas. " " Acte de foi ", publié dans La Gerbe, 13

février 1941.

Céline ne s'est jamais départi d'un programme politique radical qu'il a

exprimé directement dans ses pamphlets comme dans ses

textes divers publiés dans la presse de la Collaboration, mais aussi en basse continue, camouflé

sous les atours de la fiction drolatique, dans ses

romans d'après-guerre.

Collaboration, mais aussi en basse continue, camouflé

sous les atours de la fiction drolatique, dans ses

romans d'après-guerre.

En 1941, publiant son troisième pamphlet, Les Beaux draps, il

adopte la posture du prophète qui a raison trop tôt. Et

il conjure les Français attentistes à choisir leur camp

une fois pour toutes. Il prône :

- L'antisémitisme racial comme question préalable. Il propose, somme les "

rapprochistes " (collaborateurs) de faire l'union sur la

question " antijuive ", prologue à un " parti unique "

et de se prononcer clairement pour un " acte de foi "

raciste.

- L'action comme mot d'ordre expéditif. L'action, radicale, contre le

verbiage et la dialectique, au terme d'un discours

paradoxal qui prône une révolution sanglante qui ne peut

dès lors que tourner court.

- Le " communisme d'âme ". Il propose au lieu et place de mots d'ordre

négatifs " anti ", un programme " communisme Labiche ",

" L'Egalitarisme ou la mort ! ", avec " ablation du

capital individuel ", et " salaire national " unique ,

afin de guérir le corps malade national rongé par le

cancer matérialiste de l'argent.

Toujours plus avant dans son obsession, il voit le Juif, par essence

solidaire, à l'œuvre dans le

ferment de la désunion du camp collaborationniste. Il se

réfère alors à une vision tragique de l' " Histoire

Vercingétorix ", où le Gaulois, le Français, est

toujours déjà battu par l'envahisseur de l'intérieur.

C'est donc un communisme qui ne vise pas à construire l'Homme

nouveau, mais à régénérer l'homme ancien, voire à

retourner à l'enfance (fantasmée) de l'humanité.

Anti-programme. Quand Céline en appelle au dépassement du politique par la

" mystique ", ce n'est pas pour s'élever à une

spiritualité désincarnée, mais pour reconduire à la

vérité ultime enracinée dans le corps selon lui : le "

rythme émotif " du sang, la pulsion créative qui définit

" le lyrisme aryen " originaire.

11ième communication :

Sven THORSTEN KILIAN

Céline non-politique.

Quand on lit le chroniqueur de la Belle Epoque

(dans Mort à crédit), de la Première Guerre

Mondiale (dans Voyage), de l'Occupation et de l'Après-Guerre

(dans Guignol's band) et aussi et surtout

l'antisémitisme, on peut penser qu'il existe un Céline

politique. Mais le " cas " Céline n'est pas un exercice

de style de la critique et des études littéraires, mais

une préoccupation de l'opinion publique qui semble

toucher de très près le politique.

- Céline n'est pas du tout un penseur politique. Pas de projet, de

réflexion un peu soutenue.

- Les " idées " des pamphlets sont ou de caractère fantasmatique ou

invalidées par l'invective.

- Pas de propositions efficaces, raisonnables, mais des invectives. Anti

rationnel, une stratégie toute littéraire..

- Le " cas " Céline : la préoccupation de l'opinion publique.

- Le racisme biologique serait a politique...

- L'alarmisme avec des retours sur la violence fait sortir du champ

politique.

Références du communiquant au philosophe Aristote. C'est parce qu'il n'est

pas considéré comme un homme politique qu'il est lu.

12ième communication :

Isabelle BLONDIAUX

Céline et le politique. Contribution à

l'analyse de la paratopie célinienne.

J'ai proposé de nommer " paratopie " le façonnage paradoxal de l'identité énonciative de

l'artiste. Autrement dit, produit de l'œuvre

déterminant l'œuvre à

produire autan t que l'identité énonciative de l'artiste,

la construction de la paratopie, jamais figée, demeure

un travail " in progress ". t que l'identité énonciative de l'artiste,

la construction de la paratopie, jamais figée, demeure

un travail " in progress ".

Au delà d'une approche poétique, la référence platonicienne permet de

mieux appréhender l'apparente nécessité interne du

rapport polémique de l'artiste au politique. Incarnée

par la figure historique de Socrate, elle désigne comme pharmakeus, maître légitime du pharmakon, celui qui,

acceptant d'assumer en sa personne les effets de

retournement du discours, se métamorphose en figure

emblématique du pharmakos, devient bouc émissaire

(Derrida 1972).

Mais dimension pharmaco -logique de l'écriture oblige, le retournement

chez Céline n'est jamais une fois pour toutes. Aussi,

loin d'être réductible à une sorte de figure de saint

(il n'y a pas de place pour Dieu dans la " mystique "

célinienne mais plutôt pour une sorte de poïesis

dyonisiaque, qui récuserait le vin pour privilégier le

délire, la folie, la musique et la danse), la figure du

bouc émissaire célinien (Flambard-Weisbart 2017) ne

cessera de se dévoiler comme la face réversible du

persécuteur antisémite, chacune de ces figures

constituant la vérité intime de l'autre.

-

Structure complexe du premier roman. M.C. Bellosta, Yves

Pagès sont repris. " Communisme d'âge ".

- Le dialogue n'est pas tant le but de convaincre son interlocuteur, mais

de le vaincre.

- Le recours au discours politique, à sa façon dialectique lui permet de

reprendre l'argument et de rebondir : renversement

dialectique.

- Longue évocation de l'analyse des Entretiens avec le Professeur Y.

Rapprochement. L'écriture tourne vers la mort. C'est une

représentation de la force vive du langage oral.

Puissance occulte, donc suspecte.

VENDREDI 6 juillet 2018

9h30 - 12h30

Présidence < David FONTAINE

13ième communication :

Rémi WALLON

Louis Destouches en Afrique : une

politique d'emprunt ?

Dans les lettres envoyées d'Afrique à son amie Simone

Saintu entre mai 1916 et avril 1917, Louis Destouches

paraît puiser les idées qu'il expose à son amie dans des lectures nombreuses et éclectiques, puisque, comme le

rappelle François Gibault, on le voit citer " Albert

Samain, Jules Renard, Voltaire, Socrate, Pascal, le

Prince de

Ligne, Metchnikoff, Alfred de Musset, Montluc,

Talleyrand, Urbain Gohier, Farrère, Oscar Wilde (mais au

sujet de ses mœurs

uniquement), Baldwin, Maeterlinck, Kipling, pour lequel

il éprouvait une grande admiration, Brunetière, Jules

Lemaître, Bergson et Faguet ! " Ligne, Metchnikoff, Alfred de Musset, Montluc,

Talleyrand, Urbain Gohier, Farrère, Oscar Wilde (mais au

sujet de ses mœurs

uniquement), Baldwin, Maeterlinck, Kipling, pour lequel

il éprouvait une grande admiration, Brunetière, Jules

Lemaître, Bergson et Faguet ! "

Or il se trouve que de très nombreux passages des lettres envoyées

sortent tout droit des pages de la revue Le

Correspondant : il y pille nombre de réflexions

qu'il présente comme siennes. C'est le cas par exemple

lorsqu'il discute la notion allemande de Kultur, les

idées de l'écrivain antisémite Urbain Gohier ou une

formule de Musset sur le goût du peuple pour la liberté.

Chaque fois, Louis Destouches reprend mot à mot, des

articles parus dans Le Correspondant entre 1913

et 1916.

Qu'en penser ? Peut-on encore dire comme le faisait Philippe Alméras au sujet de la guerre,

qu'il fait preuve d'une " originalité de pensée certaine

" ? Les idées qu'il expose, pour être d'emprunt,

jouent-t-elles dans sa maturation intellectuelle,

littéraire et politique un rôle moins important que

celui qu'on lui attribuait jusque-là ?

-

Il faut préciser que ses lettres se situent 2 ans après

son expérience de la guerre.

- Ces lectures lui ont permis de se constituer une culture

extraordinairement vaste et riche.

- Le Correspondant, qui paraissait tous les quinze jours, était

l'équivalent de la Revue des Deux Mondes qui le

nourrira plus tard. Destouches ne le mentionne jamais.

- Simone Saintu lui envoyait également Le cri du Peuple.

- Différences et rapprochements à la fois pour les lettres envoyées à

Simone Saintu et celles à ses parents ?... Débat.

14ième communication :

Bianca ROMANIUC-BOULARAND

Inclusion et exclusion dans Voyage au bout de la

nuit et Mort à crédit.

En français, le pronom " on " a la particularité

remarquable de pouvoir représenter par une forme unique,

une multitude de référents. Il peut viser de façon

générique les humains en général, ou de façon plus

spécifique un nombre restreint ou un ensemble délimité

de référents, dont l'existence, mais pas toujours

l'identité, est assumée. Dans ce cas, il peut inclure la

personne du locuteur et correspondre à un " nous " plus

ou moins large, ou l'exclure et correspondre à peu près

à un " ils ".

Dans Voyage au bout de la nuit, Céline joue remarquablement au

niveau stylistique de l'utilisation de ce même pronom

pour désigner des réalités hétérogènes. Ex: il peut

passer d'un " on " générique, incluant l'humanité

entière, à un " on " représentant le groupe des " miteux

" auquel il appartient.

Dans Mort à crédit, un autre pronom est utilisé " ils ", qui

désigne les autres, ennemis collectifs, sans signaler

pour autant la moindre inclusion du " je ".

-

Dans Voyage " je " montre un désir

d'appartenance, à l'humanité par rapport à la société.

- Dans Mort à crédit, le " je " est seul séparé d'autres groupes

d'individus.

- Autour de lui, les " je " et les " ils " ouvrent sur des ennemis

identifiables et peuvent amener à des conflits.

Ceux qui ne sont pas intervenus à la tribune en

profitent lors des pauses...

Pause

15ième communication :

Pierre-Marie MIROUX

Céline, Hommage à Zola : du politique à la politique.

Cette communication portera sur l'Hommage à

Zola, courte allocution prononcée par Céline, en

octobre 1933, à Médan et qui, à ma connaissance du

moins, n'a jamais fait l'objet d'une étude détaillée.

Invité, suite au succès de scandale de la parution de

Voyage au bout de la nuit, à prononcer la

traditionnelle allocution de Médan pour

l'anniversaire de la mort du grand écrivain, Céline n'y

parle pratiquement pas de Zola, sauf pour dire que le

peu d'optimisme qu'on pouvait encore tirer du

naturalisme est définitivement enterré.

En conséquence, reprenant les thèmes de Voyage au bout de la nuit

en encore plus noir, il annonce à ses auditeurs qu'un

nouveau grand massacre se prépare et qu'on y trouvera

peut-être encore pire qu'Hitler et ses " sous-gorilles

".

Quant à l'antisémitisme, il n'en est pas question un

seul instant... Voilà donc un texte qui nous interroge

non seulement sur son contenu, mais aussi sur

l'évolution qui le suivra : que se passera-t-il entre

1933 et 1937, date de la publication de Bagatelles

pour un massacre, pour que ce pessimisme tourne au

pacifisme résolu, accompagné d'un antisémitisme virulent

et d'une certaine complaisance pour le régime nazi ?

Quant à l'antisémitisme, il n'en est pas question un

seul instant... Voilà donc un texte qui nous interroge

non seulement sur son contenu, mais aussi sur

l'évolution qui le suivra : que se passera-t-il entre

1933 et 1937, date de la publication de Bagatelles

pour un massacre, pour que ce pessimisme tourne au

pacifisme résolu, accompagné d'un antisémitisme virulent

et d'une certaine complaisance pour le régime nazi ?

C'est pour remercier Lucien Descaves que Céline accepta

d'aller, selon la tradition, discourir à Medan.

Il était, lui aussi, antimilitariste. Il avait écrit "

Les Sous-offs ", avec un procès de l'armée à la clef. Il

lui avait apporté son soutien au Goncourt, jusqu'à créer

même un incident parmi les membres du jury.

- Céline, pourtant, déclare ne pas aimer Zola. Il ajoute : " Je ne m'aime

pas non plus ", c'est bien difficile...

- On constate l'absence totale d'antisémitisme dans cet " Hommage ".

La ligne de facture entre les pro-sémites et les antisémites n'était pas

si nette qu'aujourd'hui à cette époque.

Deux exemples : Emmanuel Berl et André Malraux vont illustrer ce fait.

Malraux avait demandé un texte à Céline pour son ami

Emmanuel Berl, juif, et directeur de la revue de gauche

Marianne. Il parut, ce qui semble bien indiquer

que l'antisémitisme de Céline ne paraissait pas

inquiéter à l'époque.

- Plus tard, Emmanuel Berl écrira deux des premiers discours du Maréchal

Pétain en juin 1940.

- Malraux n'intégra la Résistance que bien plus tard, en 1944. Lui,

l'homme de gauche et figure antifasciste.

- A l'inverse, on a l'exemple de Daniel Cordier, antisémite, adepte de

Charles Maurras qui part à Londres et devient même, en

1942, le secrétaire de Jean Moulin.

S'il est trop facile de pratiquer le manichéisme aujourd'hui, après tant

d'évènements, il reste que les années 1932 et 1933

auront bien été deux années de fracture pour

Louis-Ferdinand Céline.

.jpg)

Quatre documents d'époque distribués par Pierre-Marie

MIROUX durant son intervention.

14h30 -17h30

Présidence < Sven THORSTEN KILIAN

16ième communication :

Suzanne LAFONT

Une lecture littéraire du politique : le motif de la

Vanité dans Voyage au bout de la nuit et Mea

culpa.

Dans le contexte politique récent, il me semble

utile de voir comment les littéraires abordent

la question du politique dans l'œuvre

de Céline avec leurs moyens propres différents de ceux

des historiens.

Deux exemples : Nizan et Trotski. Le premier part d'une analyse

littéraire pour opérer une lecture idéologique : le

roman débouche sur une impasse politique. Trotski, part

à l'inverse du terrain politique en prenant acte que le

roman ne porte pas à la révolte contre une société

donnée ; il situe la force révolutionnaire du roman dans

son style " anti Poincaré ".

Dans cet angle de vue, on peut montrer que le pamphlet anti soviétique

Mea culpa est peut-être moins efficace que Voyage

au bout de la nuit sur le terrain même où se situe

le pamphlet, le terrain politique.

Dans le roman, les utopies incorporées au récit en contredisent la

logique générale. Le dispositif narratif tient à

distance le nihilisme et l'absurdisme attribués au

roman. Inversement, Mea culpa, inscrit dans le

débat politique du temps, se révèle plutôt un livre

moral comportant, en contrepoint des imprécations, des

utopies sociales impraticables.

Un opérateur de lecture comme le motif de la Vanité, qui relève du

registre esthétique et moral, peut nous aider à

expliquer ces paradoxes et à mesurer les forces

relatives du pamphlet et du roman.

-

La Vanité est-elle politique ? Définition et digression.

C'est l'Art.

- Le comique de la Vanité : le pétillant. Le choix des majuscules. Passer

de l'autre côté de la vie, vers la mort.

- Mea culpa, entre politique et sermon. L'acte de confession. Son

discours s'adresse aux hommes dans une situation

politique particulière ; mais il va élargir celui-ci à

tous les hommes, à tous les pays.

- On relève des signes d'arrogance sardonique...

17ième communication :

Pascal IFRI

Céline et l'Amérique : de Voyage au

bout de la nuit à L'Ecole des cadavres.

Céline s'était rendu trois fois aux USA entre

1925 et 1937 alors qu'à cet époque un tel voyage était

considéré comme une aventure. Il connaissait donc bien

ce pays qui occupe une place particulière dans son

œuvre aussi bien romanesque

que polémique.

Dans Voyage au bout de la nuit, il en fait une description

exceptionnellement crue et réaliste de la vie en

Amérique, basée sur sa propre expérience. Alors que de

nombreux écrivains continuaient à chanter les charmes du

Nouveau Monde trois ans après le krach de Wall Street et

en pleine dépression, Céline a montré la face cachée

du

rêve américain. Tellement bien qu'on a cru voir en lui

un communiste en puissance. du

rêve américain. Tellement bien qu'on a cru voir en lui

un communiste en puissance.

L'épisode américain du Voyage constitue le parfait pendant de son

pamphlet Mea culpa. Désenchantement devant le

vrai visage de la Russie soviétique et les horreurs du

communisme stalinien, contre la désillusion devant la

froideur et la cruauté d'une civilisation sous l'emprise

du grand capitalisme.

Quelques années plus tard, dans L'Ecole des cadavres, Céline va

donner une image encore plus noire des USA. Si c'est

toujours le pays où l'argent, les banques et le gros

capitalisme sont rois, ces forces ont désormais un

visage, celui du Juif, qui y détient tous les pouvoirs à

commencer par la Maison Blanche où réside " Roosevelt-Rosenfeld

".

Et son combat va se radicaliser puisque l'antimilitariste, le pacifiste

est persuadé que les Juifs font tout pour qu'une guerre

contre Hitler éclate et que cette guerre soit menée par

Européens et notamment par les Français.

-

Il connaissait bien par ses divers voyages financés par

la Fondation Rockefeller et ses visites chez Ford.

- D'abord enthousiaste avec Lola. Manhattan le quartier de l'or. Les

femmes infiniment belles, les danseuses. Il est arraché

à son rêve par la faim. Se réfugie pour le rêve dans le

cinéma.

- Il va démystifier la société industrielle et ses bienfaits. Découvre la

misère de l'Amérique. Le rêve s'efface en découvrant

Detroit et l'usine, le travail à la chaîne. Les Temps

Modernes.

- Les mêmes épisodes crus et réalistes sont montrés comme dans Mea

culpa. Sociétés toutes deux contrôlées par les Juifs

qui y possèdent tous les pouvoirs.

- Il dénonce la volonté manifeste de déclarer la guerre à Hitler pour se

venger, et que ce soit les Français qui dérouillent.

S'il s'appuie toutefois sur quelques faits réels : La Guardia le maire de

New York et ses rapports avec la mafia, ils sont

excessivement exagérés.

18ième communication :

Bernabé WESLEY

" Magaule ", " La Force par la joie " et le " truc

d'incarner ". La langue écran du politique dans la

trilogie allemande.

Une page tirée D'Un château l'autre [Romans, Vol.

2, (éd. Henri Godard) Gallimard 1974], est distribuée à

la salle. Elle vient illustrer les dires du médecin de

Sigmaringen quant au " coup d'incarner " du Maréchal

Pétain. " Oh ! que vous incarnez la France monsieur le

Maréchal ! " " Le " coup d'incarner est magique

!... "

La critique célinienne fait régulièrement le constat d'une

disqualification des idéologies dans les écrits

d'après-guerre. Dans la trilogie allemande, cette

défiance à l'égard des discours prend la forme d'une

langue écran composée par des discours qui cherchent à

s'approprier le monopole symbolique de l'histoire.

Un maelstrom frénétique de sigles et d'acronymes ( " ardentes élite P.P.F.,

R.N.P. " ) égrène, sous des appellations fantaisistes,

des noms de partis ( " néos-Bucard !... néos-Cocos ! " )

et les comités ( " Comité Plauen " ) d'une " élite

tourneveste " dont les signes d'accointance et

d'appartenance sont fréquemment attaqués dans des séries

énumératrices dégradantes ( " chef-loufiat, chef

torche-chose " ).

A l'image des personnages qui dansent entre les bombes, les vocables

idéologiques sont, eux aussi, contraints de danser le

rigodon et subissent des torsions, des dérives, des

substitutions, des associations sémantiques improbables

qui font sauter les catégories politiques usuelles et

laissent émerger un sens nouveau là où le discours

cherche à circonscrire le dicible.

-

Se servir de personnages (ex : Harras), par une attitude

ambivalente et ainsi créer une figure réactionnaire

d'une situation considérée.

- Des discours transversaux pour l'effet idéologique des textes. Certains

discours sont des arbitrages, des critiques formulées.

- Ambivalence des présentations pour faire passer, à travers des

contradictions, des messages précis, prévus.

- Faire de l'histoire un élément qui, par la violence du langage, fera une

parole qui seule, finira par vaincre les

questionnements.

- Utilisation d'une langue dans la langue, invention de mots, néologismes,

violence de la langue ou des formules de politesse.

Constructions de phrases, formules figées qui donnent

l'aspect d'avoir toujours raison.

- Choix des mots pour leur phonétisme, " fifi ", " libération " en

minuscule. " La Frounze aux Français... "

- La déroute de 40 c'est le voyage des peuples. Des termes utilisés à

contre-sens pour minimiser l'effet et susciter

l'adhésion.

SAMEDI 7

juillet 2018

BIBLIOTHEQUE de l'ARSENAL

1 rue Sully, 75004 Paris

9h30 - 12h30

L'assemblée

réunie pour la dernière journée de ce XXIIe Colloque,

François GIBAULT se félicite de l'accueil qui lui est

réservé dans un lieu aussi prestigieux. Après l'avoir

chaleureusement remercié, il présente le directeur de la

Bibliothèque de l'Arsenal, Monsieur Olivier BOSC, qui,

après quelques mots de bienvenue, se propose lors de la

demi heure de pause, de nous décrire et de nous faire

découvrir les joyaux de ce monument historique.

Nous nous trouvons dans la salle " Sully ", et la première communication

de ce samedi va se dérouler sous la Présidence de Régis

TETTAMANZI :

19ième communication :

Pierre de BONNEVILLE

A l'agité du bocal : le premier Céline

d'après-guerre, un dernier pamphlet.

Depuis la rentrée 1945, Sartre n'est plus prof.

de philo à Condorcet, il a acquis une autre dimension.

Il devient le nouveau chef spirituel de la génération de

l'après-guerre qui n'a de cesse de destituer celle

d'avant-guerre. Avec la légitimité du philosophe, il a

investi peu à peu tous les domaines : cinéma, théâtre,

roman, critique, journalisme, politique.

En octobre 1945, alors que Céline est réfugié au Danemark, risquant

l'extradition et la peine de mort en cette période de

règlements de comptes, Sartre écrit dans Les Temps

Modernes, la revue qu'il vient de créer et que

finance Gallimard, un article intitulé Portrait d'un

antisémite, dans lequel il assassine Céline d'une

phrase terrible : "

Si Céline a pu soutenir les thèses

socialistes des nazis, c'est qu'il était payé ". Une

contre-vérité qui peut coûter cher à Céline. Si Céline a pu soutenir les thèses

socialistes des nazis, c'est qu'il était payé ". Une

contre-vérité qui peut coûter cher à Céline.

Rappelons que Brasillach a été fusillé en février de cette même année,

Denoël sera assassiné en décembre. Céline est bien en

mal de se défendre, il s'est caché au Danemark, mais,

débusqué, il est arrêté et emprisonné à Copenhague fin

décembre de cette année-là. Il ne découvrira la

calomnie de Sartre que deux ans plus tard et écrira

alors, spontanément, une cinglante et ironique réponse,

qu'il enverra à Jean Paulhan pour qu'il la publie. Ce

que Jean Paulhan ne fera pas.

Finalement, ce fameux texte, A l'agité du bocal, dans lequel il

métamorphose Sartre en ténia, Céline le confiera à

Albert Paraz, qui le publiera en appendice, en novembre

1948, dans son livre Le Gala des vaches. Un

nouveau monde est né. Sartre se révèlera l'icône de

cette nouvelle époque tandis que Céline reviendra

modestement en France, en 1951, amnistié, pour passer

les dix dernières années de sa vie avec une seule

obsession : compléter son œuvre

de six nouveaux ouvrages.

-

Abécédaire : A : A l'agité du bocal. C'est le

premier écrit d'après-guerre de Céline. Sartre est

partout (l'agité). Donne des conférences partout. Crée

Les Temps Modernes. Il régente la littérature

française. C'est dans le n° 3 des Temps Modernes

qu'il a écrit son accusation. En pleine épuration, c'est

une véritable déclaration à mort.

C : cobra, il lui donne une leçon d'esthétisme.

D : délire, mais il faut délirer juste.

E : éducation, pour lui qui a été un fonctionnaire toute sa vie. E :

émotion, la critique ultime du talent.

F : flûte, il faut savoir en jouer.

G : génie de la flûte.

I : imposteur, il a délivré Paris à bicyclette.

J : J.B.S.

L : leitmotiv, J.B.S. 14 fois dans le texte.

M : mépris, musique, écriture avec l'oreille.

P : Peter Brook, poésie.

V : Villon, art de Villon, de Shakespeare.

20ième communication :

Sylvain MARTIN

Du politique au poétique, à propos des

Entretiens avec le Professeur Y.

Al !... alors !... Al !... allons-y ! monsieur !... mais

pas de politique surtout !... pas de politique !... -

Ayez pas peur !... oh, aucune crainte ! la politique

c'est la colère ! ... et la colère, professeur Y, est un

péché capital ! oubliez pas ! celui qu'est en colère

déconne ! ... et la colère, professeur Y, est un

péché capital ! oubliez pas ! celui qu'est en colère

déconne !

A partir de cet extrait, situé dans les

premières pages des Entretiens avec le professeur Y,

nous tâcherons de déterminer le positionnement de Céline

vis-à-vis de la question du politique suite à son retour

d'exil. Derrière le mot " politique ", apparaissant dans

notre extrait, se cache notamment une allusion aux

prises de position de Céline avant et après la guerre,

via la rédaction des trois pamphlets.

Paradoxalement, si Céline tâchera de ne plus revenir sur la question juive

dans la décennie qui suivra, se positionnant comme

l'homme du style face aux idées, opposant

systématiquement le poétique au politique, il n'aura de

cesse de développer de " formidââââbles idéââs ",

celles-là même qu'il dénigre dans les Entretiens avec

le professeur Y, et d'envoyer à chaque interviews et

interventions de multiples " messâââges ", multipliant

ainsi les prises de position.

-

Devant l'insuccès de Féerie, poussé par

Gallimard, Céline décide de se défendre.

- Réséda : une couleur, mais aussi une plante qui calme les nerfs.

- Le professeur Y, le colonel Réséda c'est le lecteur.

- Maladie de ne pas parler de politique. Portrait affreux de Mauriac et de

Claudel en mante religieuse.

- Le portrait des girouettes portées par les foules.

- " On les aura !... on les aura !... " " Les Mouches joué

par Sartre sous la botte.

- Le " Chella " est évoqué, habilement utilisé pour l'image du naufrage.

Pause

Le directeur Mr. Olivier BOSC nous fait

découvrir et admirer les salons.

Le directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal

revient et propose aux participants de le suivre pour

une visite guidée.

" L'arsenal, fut d'abord un couvent, celui des Célestins, puis il est

devenu une place militaire fonderie de canons qui fit

place ensuite à une zone de plaisance entre la Seine et

la Bastille. Construit en 1512 pour entreposer des

poudres, l'Arsenal deviendra l'hôtel prestigieux du

grand maître de l'artillerie. En 1788, il sera détruit

après la démolition de la Bastille pour le creusement du

bassin de l'Arsenal, relié au canal Saint-Martin, puis

deviendra en 1983 un port de plaisance.

C'est Louis XII qui décida en 1512 la construction du bâtiment. L'Arsenal

se modernise sous Henri II mais connaît son grand éclat

au moment où le duc de Sully, ministre d'Henri IV, nommé

grand maître de l'Artillerie s'y installe en 1599.

De grands noms : Charles Nodier, le bibliothécaire au

XIXe siècle avec le Cénacle ; José-Maria de Heredia qui

l'orienta vers la littérature et le théâtre ; Paul

Cattin ; en 1925 elle accueille la riche collection

Rondel dédiée aux arts de la scène et du cinéma. En 1977

elle devient un département de la Bibliothèque

nationale. Bibliothèque nationale de France depuis 1994.

Aujourd'hui l'Arsenal possède plus d'un million de documents, 15 000

manuscrits, 100 000 estampes. Elle pratique une

politique d'acquisitions qui concerne essentiellement la

littérature française du XVIe au XIXe siècle. Elle a été

classée monument historique en 2003. "

21ième communication :

Anne SEBA

Céline à bord du Kong Hamsun avec Knut et les

autres...

Céline, appartenait-il à la catégorie des soi-disant "

Artistes de la Faim ", termes employés par Claude Vigée

pour désigner ces écrivains dont la vie créatrice (et

personnelle) est définie par un refus du monde ? Cet

état d'esprit provient d'un " sens de la culpabilité

(qui) hante nos lettres depuis le romantisme. " Qui

plus est, cette " obsession du péché s'accompagne d'une

soif de renoncement aux choses terrestres, d'un désir de

libération des liens humains, entachés de souillures aux

yeux sévères du juge intérieur ". personnelle) est définie par un refus du monde ? Cet

état d'esprit provient d'un " sens de la culpabilité

(qui) hante nos lettres depuis le romantisme. " Qui

plus est, cette " obsession du péché s'accompagne d'une

soif de renoncement aux choses terrestres, d'un désir de

libération des liens humains, entachés de souillures aux

yeux sévères du juge intérieur ".

Cependant, Céline était hanté par certains péchés, comme l'abandon des

êtres qui avaient joué un rôle important dans sa vie. Un

tel état d'esprit, voire un tel désir de se débarrasser

de la " souillure " d'un péché suite aux maux qu'il

avait infligés aux autres - son public ainsi qu'à ses

proches - pourraient, mener à un penchant ascétique,

comme c'était le cas de " Baudelaire, Lautréamont,

Flaubert, Mallarmé, Kafka ou T S Eliot ".

-

" Les Artistes de la faim " ? Céline appartenait à

ceux-là.

- Renoncement aux choses terrestres. Céline avait lu Hamsun, de son vrai

nom Pedersen. Céline utilise le prénom de Knut au lieu

de Kong.

- Le navire sur lequel il embarque représente la liberté.

- L'évocation à la fin du Voyage, l'écluse et qu'on n'en parle

plus... est évoquée par le bateau ; Hamsun évoque sa

souffrance.

- Céline reprend son chagrin avec la mort de sa mère : " Elle était

innocente ma mère, comme moi. "

- Culture mélancolique. Fantasme de l'origine. Mystique chez Céline.

Avant le déjeuner, le Président de la S.E.C. propose de

terminer l'Assemblée Générale qui avait été déjà

partiellement entamée. En effet, le lieu du prochain

Colloque qui devrait avoir lieu dans deux ans, a été

choisi, ce sera Bruxelles. Et Marc LAUDELOUT est en

contact pour un cadre renommé dans la capitale belge.

Attendons confirmation...

François GIBAULT remercie à nouveau Emile BRAMI, le trésorier, ainsi que

la secrétaire Isabelle BLONDIAUX pour leurs activités

respectives. Celle-ci indique que le mérite en revient

également aux membres actifs du Comité de direction des

Etudes céliniennes, et précise les améliorations qui

doivent encore être apportées : respect des délais

d'envoi des contributions, ajustement sur les mêmes

polices, site amélioré par Sven THORSTEN etc...

Dans la foulée et en conclusion, le rapport financier et le rapport moral

sont adoptés à l'unanimité.

14h30

Présidence <

Régis Tettamanzi

22ième communication :

Philippe DESTRUEL

Casse-tête ou casse-pipe ?...

Les séquences qui nous restent aujourd'hui de

Casse-pipe nous offrent des pages prodigieuses qui

sont à ranger aux côtés des grands chefs-d'œuvre

de Céline. On s'accorde en général à résumer ce texte

ainsi : cette histoire de régiment relate la recherche

d'un mot de passe oublié. Pourtant, force est de

constater que les critiques qui se sont penchés sur ce

texte sont loin d'avoir accordé la priorité à la

thématique du souvenir, et à la question de la mémoire.

Ces aspects textuels majeurs, selon nous, méritent attention. Nous

assistons aux premiers pas d'un jeune soldat dans la vie

de garnison, comme tout petit d'homme frappé d'amnésie à

la naissance, marqué par le refoulement inconscient,

cependant voué à grandir et à agir à l'aide de sa

mémoire, pratique, tourné vers l'avenir.

C'est donc à la nécessité du souvenir, à sa neuro-anatomie littéraire,

que nous voudrions consacrer notre communication tant

Céline a su lier le sens de la mémoire (pour reprendre

le titre d'un essai bien connu) à l'imaginaire matériel

du sujet encaserné.

- Le mot de passe. Comment chercher. La seule question que pose Céline : "

le pire de tout c'est d'oublier ! "

- Tout le manège, toutes les interrogations pour tenter de retrouver la

mémoire, le mot.

- Chacun faisant retomber sur le subalterne la faute et l'importance de

l'oubli.

- Les péripéties à tiroir pour matérialiser cette mémoire. Le rire

communicatif.

Ce XXIIe Colloque touche à sa fin. En effet, les

vingt-deux interventions sont maintenant terminées. Pour

clôturer cette dernière journée, le Président François

GIBAULT propose à l'assemblée de visionner un film de

Delphine de BLIC réalisé en 2016, sur deux grands écrans

d'ordinateur. Ce film s'intitule " Le caillou dans la

chaussure. "

Le compositeur de musique Bernard CAVANNA et Delphine de BLIC, sont

présents dans la salle. Ils vont à tour de rôle évoquer

les conditions d'une telle réalisation et dialoguer avec

les participants.

Bernard CAVANNA, compositeur aux multiples facettes, autodidacte

provocateur s'est servi du pamphlet de Céline, dont

vient de nous entretenir Pierre de BONNEVILLE ce matin,

" A l'agité du bocal ", pour en faire, nous dit-il,

" un

oratorio ".

Bernard CAVANNA et Delphine de BLIC

présentent " Le caillou dans la chaussure "

La réalisatrice explique : " Cette pièce de musique est

audacieuse et sale. Les mots y sont jetés, crachés,

vomis. Des insultes à Sartre. Des insultes à Céline. Des

insultes à Cavanna. Au-delà du bruit, reste la beauté de

la musique. Celle que Cavanna nous assène à coups

d'orgue de barbarie, de cymbalum et de cornemuses, et à

coup de ténors qui gueulent et éructent. " (Delphine

de Blic, 2016).

Bernard

CAVANNA, lui, nous explique que c'est un texte qui

projette Céline par la musique. Tous les rythmes, toutes

les musiques sont présents. Ce concert a été donné

plusieurs fois, composé de " 3 ténors dépareillés " et

18 musiciens en tout, et qu'il a donné lieu à beaucoup

de polémiques lors des dernières représentations.

Méditation sur notre état d'être humain : " L'homme trônant sur ses 10

000 ans de civilisation agissant en réflexe de

paramécie. "

Pas

de polémiques, pas d'insultes, mais les commentaires

dans la salle sont allés bon train, notamment quand le

compositeur, tout à la fin de son exposé, lyrique,

déclare qu'il aurait bien envisagé une fin différente ;

avec par exemple, un " défilé des troupes allemandes de

la wehrmacht ou des images d'Oradour "...

************

XXIème Colloque

International

Louis-Ferdinand CELINE

VARSOVIE 30 juin, 1er et 2 juillet 2016

Le thème choisi pour cette année :

" CELINE, masculin féminin ".

Ce XXIème colloque se déroule dans les locaux de

l'Institut Culturel Français de la capitale polonaise aimablement prêtés, pour l'occasion, par Mr

Stanislas PIERRET, son sympathique

directeur.

Situé dans le cœur

de Varsovie, à une dizaine de minutes, tout près des

grands hôtels il offre sur deux étages de très nombreux

livres, revues et disques à une population avide

d'ouverture sur le monde français des arts, de la

littérature ou de la musique.

C'est justement, au

premier étage, dans la grande salle de la " Médiathèque

" que Maître GIBAULT, le président de la Société des

Etudes Céliniennes, après avoir accueilli

chaleureusement la trentaine de participants, déclare

ouvert ce XXIème Colloque International.

Dans ses paroles de

bienvenue, Mr Stanislas PIERRET évoque avec passion le

rôle essentiel de l'Institut Français, sa mission et le

lien important qu'il assure entre chercheurs notamment

sur la littérature.

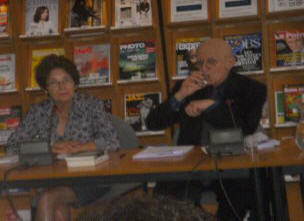

Salle Médiathèque

Mrs PIERRET et GIBAULT

Jeudi 30 juin 2016 , 9h30 :

La première intervention peut maintenant inaugurer ce

XXIème colloque polonais...

Présidence François GIBAULT

1ère communication :

Anne BAUDART

: CELINE le masculin et le féminin.

C'est

dans Semmelweis, la thèse de médecine de L-F

Céline et dans Les derniers jours de Semmelweis,

où il revient sur l'histoire du médecin hongrois qui

découvrit avant Pasteur la cause de l'infection dans la

fièvre puerpérale, que j'ai cherché à comprendre

l'ambiguïté de l'écriture d'un écrivain au pseudonyme

étrangement féminin :

Céline. Céline.

Le choix de ce prénom, ne s'explique pas seulement par son attachement à

sa grand-mère ou à sa mère ! A Rome un citoyen avait

trois noms, le surnom désignait le trait de caractère...

Cette part de féminin révèle ce qui est sa manière

d'écrire, sa magie, son enthousiasme poétique.

Quand il commence son Voyage, il a déjà perdu, après la traversée

de 14, toute confiance dans les valeurs attribuées à la

guerre, à la virilité, au pouvoir. C'est dans l'histoire

de la vie de Semmelweis qu'il va trouver la vérité, son

échec dû à sa trop grande sensibilité pour faire aboutir

le résultat de ses recherches. Il refuse de reconnaître

cette injustice et la folie destructrice des mâles

auquel il oppose la douce patience et l'intelligence des

femmes.

Mais il

constate que Semmelweis n'a pas eu " la force de son

génie "... Et qu'il a manqué de courage et de

détermination virile cause en grande partie de sa

tragédie. Alors que la virilité masculine détruit,

Semmelweis veut sauver, construire. " Les femmes nous

amènent sur un autre chemin... "

Après avoir dénoncé les horreurs de la guerre, Céline va choisir de

hurler avec les loups dans ses pamphlets

espérant, en dénonçant le pouvoir imaginaire des Juifs,

trouver les solutions radicales d'un homme fort.

Tiraillé entre sa

violence " masculine " et sa douceur " féminine ", entre

recherche d'harmonie et explosions de haine, son style

hérissé par l'hystérie, reste le lieu où s'est déroulé,

de livre en livre, ce conflit, jusqu'au bout impossible

à dépasser.

2ième communication :

Ana Maria ALVES

: Marie CANAVAGGIA fidèle collaboratrice de Céline ou

" Colomba jalouse " ? Dévouement féminin/soupçon

masculin.

Approche de la relation de Louis-Ferdinand Céline avec

Marie Canavaggia qui en parallèle avec sa carrière de

traductrice assure la fonction de secrétaire de

l'écrivain. Le terme de secrétaire doit se comprendre plus

exactement comme " assistante " ou bien encore comme "

Double ".

terme de secrétaire doit se comprendre plus

exactement comme " assistante " ou bien encore comme "

Double ".

" Une gazelle dangereuse écrit-il à Nimier ". Qui, proche, surveille,

collectionne.

A l'heure des soupçons il confie à Paraz pressentir avoir à ses côtés une

" Colomba jalouse ". Elle devra recréer les liens

distendus pendant son absence au Danemark. Depuis

Mort à crédit, elle reconnait en lui un écrivain

tout à fait exceptionnel avec le privilège de l'avoir vu

au travail. " On a une dette envers lui... "

Et pour Céline, elle

a un vrai statut difficile, " son admirable amie "... La

fierté, la loyauté, le talent, sa femme de confiance...

Elle prend livraison des manuscrits, les lit, les note.

Elle surveille et corrige les épreuves d'imprimerie,

elle collectionne les articles de critique avant de les

lui faire parvenir.

Quand elle lui

déclare ses sentiments, il la remet en place sèchement.

Elle devient lassante, ennuyeuse, " Colomba

emmerdante... " Mais les doutes qui pouvaient intervenir

durant ses sept années d'exil ne pourront pas détruire

des années de dévouement.

PAUSE... lieu de retrouvailles, plaisir

d'échanges et de mises en commun...

On compare les lieux, les

capitales des derniers colloques, Paris, Berlin, Varsovie...

Mais l'énergumène revient toujours au cœur

des conversations...

3ième communication :

Véronique ROBERT : CELINE et FLAUBERT

Les deux écrivains étaient tous les deux

d'origine normande. On trouve chez eux une même

passion... un même mysticisme.

Une même haine de la campagne... Et un amour commun des

perroquets...

Ils vont à leurs tours vivre la guerre. Flaubert va

subir celle de 1870 contre les prussiens. " Quelle haine

cette guerre ! "

Céline, celle de 14-18... Nous avons là deux furieux

solitaires...

Jeudi

30 juin 2016, 14h15 :

Présidence Christine SAUTERMEISTER

4ième communication :

Pascal IFRI : La conception de la femme chez Céline :

un parallèle entre les romans et la correspondance.

Dans les romans de Céline, la femme apparaît bien

différente selon que le héros/narrateur considère son

apparence physique ou sa personnalité. Dans le premier

cas, il fait souvent preuve d'un enthousiasme débordant

devant les plaisirs que promet ou que donne le corps de

la femme. C'est l'attitude de Bardamu devant Lola,

Musyne et Sophie dans Voyage au bout de la nuit, de

Ferdinand devant Nora dans Mort à crédit, et du

Ferdinand plus âgé devant la jeune Virginia dans Le

Pont de Londres.

Sophie dans Voyage au bout de la nuit, de

Ferdinand devant Nora dans Mort à crédit, et du

Ferdinand plus âgé devant la jeune Virginia dans Le

Pont de Londres.

Cependant, à mesure qu'il apprend à connaître ces

femmes, son engouement ne dure pas et laisse la place à

un désenchantement aussi extrême qu'avait été son

enthousiasme. Céline ne croit pas au vocabulaire sur

l'amour. L'image de la femme apparaît le plus souvent

différente selon ses interlocuteurs.

Leurs actions trompeuses, imbéciles ou même méchantes le

hérisse et sa conception se renforce en considérant de

façon définitive qu'elles sont traitresse ou idiote. "

Sorcière ou fée... "

Il va magnifier la perfection du corps féminin, la danseuse. C'est

l'hymne à la danseuse. Jouisseur, ivre des muscles, des

cuisses, " des versants musculaires... " Alors beauté et

vice sont inséparables...

Cette communication va s'efforcer de vérifier si dans la

correspondance, cette dichotomie, cette double image de

la femme, se retrouve et notamment dans les nombreuses

lettres que Céline a écrites à ses " amies "

particulièrement au cours des années trente.

5ième communication :

Tonia TINSLEY : Le féminin dans l'œuvre

de Céline : sur les traces d'une synthèse essentielle.

Le thème choisi représente l'ensemble des recherches

de l'intervenante ce qui va lui permettre d'analyser la

complexité et l'équivoque de la question chez Céline.

Par rapport au point de vue global de toute l'œuvre,

ce thème va montrer le positionnement essentiel du

féminin dans le développement du style célinien.

Ce féminin se trouve au

centre d'une synthèse artistique vitale à la fois au

rythme langagier et au jeu imagier d'un Céline qui

cherche à créer dans " l'intimité des choses, dans la

fibre, le nerf, l'émotion des choses... en tension

poétique constante, en vie interne. " Ce féminin se trouve au

centre d'une synthèse artistique vitale à la fois au

rythme langagier et au jeu imagier d'un Céline qui

cherche à créer dans " l'intimité des choses, dans la

fibre, le nerf, l'émotion des choses... en tension

poétique constante, en vie interne. "

Cette présence

féminine qu'elle soit de nature concrète ou suggérée à

l'œuvre de Céline, permet de

transposer au texte la cadence du vivant et du vécu

éphémères et secrets.

On voit le

positionnement ambiguë d'un personnage masculin décrit

en femme. Mme des Pereires comparée à un homme, et

Courtial enclin à un féminisme grossissant... Parallèle

où Mme des Pereires gronde, jupe retroussée... Dans

Mort à crédit, Mireille possède le vice de tous les

hommes...

Tantôt l'écrivain

féminise ses personnages masculins, tantôt il impose des

caractéristiques masculins à ses personnages féminins,

allant parfois jusqu'au travesti. Cette pratique prête

néanmoins une survaleur au féminin, puisqu'elle permet

la reprise continuelle d'un langage et d'un lieu communs

entre le féminin et l'écriture, et amène Céline à une

synthèse substantielle signalée la plupart du temps par