|

SES FEMMES

Un mur entier était couvert d'inscriptions.

Elles partaient du traversin pour arriver jusqu'au plus

haut où il était possible d'écrire en montant sur le

lit. Il ne s'agissait pas de graffitis obscènes,

seulement de signatures de femmes et de dates : " Lulu,

le 3 mai ", des choses dans ce goût-là.

Colette [la fille de Céline] qui sautait sur le lit m'a dit : "

T'as vu tout ça, mon père il a couché avec toutes ces

femmes. "

(Eliane Bonabel, Illustrations pour Voyage au bout de la nuit).

***

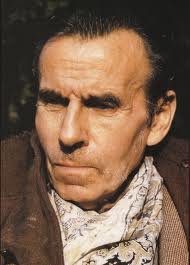

Il était beau, le jeune

Céline. Les femmes qui l'ont connu en témoignent.

épouse, maîtresses, amies, toutes ont été sous le

charme. Et puis il y a les yeux. Ah ! ces yeux et ce

regard du Louis Destouches, des yeux d'un gris-bleu très

clair avec des nuances de vert.

Alors homme à femmes, Céline ? Sûrement pas. Céline n'est pas un

dragueur, pas un don juan. C'est un timide avec les

femmes, un délicat, un raffiné. Pas un homme à femmes

Céline, donc, mais homme ayant aimé les femmes ayant été

aimé par les femmes.

(Jacques Henric, Céline entre les femmes et ses démons, 12-06-2011).

***

Lucette ALMANZOR - Marie

CANAVAGGIA - Margaret SANDE - Irène MAC BRIDE - Daphne

VANE - Kathryn MULLOWNY - Marianne OSWALD - SEYMOUR - La ou les

inconnues de Londres - Eliane TAYAR - Dora DORIANE -

Hélène HOWELL - Lucienne DELFORGE - Karen Marie

JENSEN - Louise NEVELSON - Marie BELL - Evelyne POLLET -

Jeanne FEYS-VUYLSTECKE - Annie REICH - Anny ANGEL -

Cillie PAM (AMBOR) - Erika IRRGANG - L'inconnue de

Genève - Margaret SEVERN - Drena BEACH - Mona DOLL -

Nane GERMON - Paulette LADOUX - Mme Georges BLOCH -

Elizabeth CRAIG - Junie ASTOR - Jeanne CARAYON - Mlle

PALLAS - Blanchette FERMON - Maria LE BANNIER - Germaine

THOMAS - Edith FOLLET - Simone SAINTU - Alice DAVID -

Suzanne NEBOUT - Des professionnelles - Mme GUERRAZ -

Les hôtesses des séjours linguistiques.

Lucette ALMANZOR

, la danseuse.

Celle qui a sacrifié sa vie au docteur Destouches.

« Ma féerie » disait-il. Il la rencontrée fin 1935,

avant la sortie de Mort à crédit.

Ça a

débuté comme ça. Moi, j’avais rien dit, seulement sonné.

Roxane est arrivée la première, au galop du fond du

jardin, tous crocs dehors. Dans son sillage, Fun se

prenait pour un loup. Feindre la hargne est une vieille

habitude de la maison. Il ne faut pas s’y laisser

prendre. Quelques caresses et on copine. Tout de même,

on n’entre pas dans l’univers célinien comme à la Sainte

Chapelle.

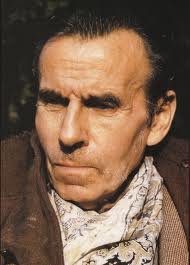

Rien n’a changé au fond, route des Gardes à Meudon.

Si, quelque trente années sont passées. On n’y voit plus

Michel Simon, Arletty, Marcel Aymé, Blondin ou Nimier.

Et on n’y garde plus qu’un souvenir, mais si passionné,

si compromettant, toujours en éruption…

Encore un journaliste, un voyeur, un dévôt en extase,

un célinomane à deux doigts de l’overdose. On n’en

finira donc jamais avec le scandale. Avec ce brasier. Le

Feu de l’enfer.

Lucette est fatiguée par tout ça. La candeur, la

douceur, la grâce, encore et toujours confrontées à

cette lave en fusion : Louis-Ferdinand Céline, son mari.

Et on trouve des gens pour dire : « Ce sera pareil en

l’an 3000. »

La maison de style louis-philippard perchée sur les

hauteurs de Meudon sera ou ne sera pas classée comme

« lieu de mémoire ». Peu importe. Désormais, Lucette

s’en moque. Elle y tenait seulement pour les animaux,

les compagnons du malheur, tous enterrés là, Bébert le

chat, Toto le perroquet, Bessy la chienne, et tant

d’autres… A présent, elle n’attend plus que le repos

éternel.

A quatre-vingts ans, la femme du Dr Destouches est

pourtant bien alerte. Même si elle se plaint d’être

« fatiguée », il faut la voir dans sa salle de danse.

Droite, souple, légère, une plume au vent. Ou au volant

de sa voiture, prendre la direction de Dieppe où elle a

un petit appartement. Sûr qu’il est difficile de se

faire obéir par ses chiens, tous tirés des cages de la

SPA, de costauds bâtards, elle est si frêle, mais elle

l’a toujours été, n’a jamais opposé que tendresse et

sourire aux grêlons comme aux frelons, elle est comme ça

et on ne se refait pas. A quatre-vingts ans, la femme du Dr Destouches est

pourtant bien alerte. Même si elle se plaint d’être

« fatiguée », il faut la voir dans sa salle de danse.

Droite, souple, légère, une plume au vent. Ou au volant

de sa voiture, prendre la direction de Dieppe où elle a

un petit appartement. Sûr qu’il est difficile de se

faire obéir par ses chiens, tous tirés des cages de la

SPA, de costauds bâtards, elle est si frêle, mais elle

l’a toujours été, n’a jamais opposé que tendresse et

sourire aux grêlons comme aux frelons, elle est comme ça

et on ne se refait pas.

Avec Louis non plus,

elle n’avait jamais le dernier mot, la discrète Lucette.

Mais que dire encore sur celui qui l’a séduite

lorsqu’elle avait 23 ans ? Que dire encore sur Céline ?

« J’ai déjà tout dit, cent fois, mille fois… Oh ! pas

grand-chose, vous savez, et toujours la même chose… Mais

je n’ai plus rien à dire sur Louis… Plus rien. »

On n’ose trop insister. Lui quémander quelque

anecdote inédite sur la vie au château de Sigmaringen,

devenu un camp retranché pour « collabos » aux abois et

où Céline est arrivé un vilain matin comme un cheveu

dans la soupe avec Bébert dans sa musette. On voudrait

bien, mais on hésite à l’interroger sur la délirante

épopée de l’apocalypse sous les bombes, à travers

l’Allemagne en flammes, ou sur l’exil au Danemark, ses

onze jours de prison à la forteresse de Vestre Faengsel,

où son mari, lui, est resté un an et demi, « un

cul-de-basse-fosse », se lamentait-il.

D’ailleurs, tout est dit dans la trilogie (D’un

château l’autre, Nord, Rigodon) et dans les

nombreuses biographies qui lui sont consacrées,

notamment celle, en trois volumes, de l’avocat François

Gibault, devenu l’ami et le confident de Mme Destouches.

Il vient la voir chaque dimanche depuis trente ans, lui

téléphone chaque jour à midi et elle l’appelle chaque

nuit à minuit… Mais enfin, lorsqu’on tient un témoin si

privilégié, personnage d’un roman vécu de ce tonneau,

lorsqu’on se trouve en face de la compagne de tant

d’années, de tant d’épreuves, la femme de

Louis-Ferdinand Céline, on ne la lâche pas comme une

baudruche dans l’air des jardins du Luxembourg.

Qu’il ait été un rêve enchanté ou un cauchemar, il

est toujours pénible de revenir sur le passé lorsqu’on a

parcouru un tel chemin. Les amis ont presque tous

disparu. Arletty que Céline, natif comme elle de

Courbevoie, appelait « ma payse », est partie

aussi pour le grand voyage… Lucette la voyait souvent

rue Rémusat. Elles déjeunaient en tête à tête,

simplement, un plat de pâtes, des yaourts. Elles

parlaient cinéma. Et de Céline aussi. Ah ! Céline, un

sujet inépuisable… Bien sûr, elle était à ses obsèques,

effacée comme toujours, personne ne l’a reconnue.

Mme Lucie Destouches, née Almanzor, danseuse étoile,

puis professeur de danse, sourit d’un air tendre à

l’évocation de ses souvenirs. Tandis que Bonhomme, un

cocker au caractère joyeux, lui mordille les mollets,

elle regarde Paris au loin, lève lentement son bras

droit avec grâce comme si elle revoyait ces visages

d’amis fidèles, de la Butte à Meudon. « Marcel Aymé

venait nous voir chaque dimanche matin. Mais il fallait

qu’il nous quitte à midi pile car sa femme l’attendait à

Paris pour déjeuner. Faussement bougon, Céline le

laissait partir à regret en lui disant à midi moins

cinq : « Allez, tire-toi, tu vas te faire engueuler, y a

ton rôti qui t’attend. »

" Avec Michel Simon, le dialogue

n’était pas triste, on s’en doute. Lucette les laissait

souvent bavarder entre hommes. D’ailleurs, elle avait

ses cours de danse dans la salle du haut. Que se

racontaient ces deux compères ? Des histoires d’animaux,

souvent. Chacun avait un perroquet et lui apprenait des

mots rarement employés dans les salons. Ou des histoires

salaces, peut-être… En tout cas, le rire, pour ne pas

dire le ricanement de Michel, résonne encore dans ses

oreilles.

Leurs points communs étaient nombreux. Entre

autres, ils ne se lassaient pas de railler Sartre,

traité de « méchant pitre » et, plus

généralement, de dénigrer les « raisonneurs »,

les « intellectuels » en appuyant bien sur les

syllabes. Céline disait : « J’ai pas d’idées, moi !

aucune ! et je trouve rien de plus vulgaire, de plus

commun, de plus dégoûtant que les idées ! Les

bibliothèques en sont pleines ! et les terrasses de

café ! tous les impuissants regorgent d’idées ! »

L’acteur applaudissait gaiement l’artiste.

C’était le folklore de la maison. L’ermite de Meudon,

nid de contradictions, excellait dans tous les numéros.

Eternel provocateur, grommelant souvent, se lançant

soudain, après un long silence, dans un flot

imprécatoire que rien ni personne ne pouvait arrêter,

jetant ses anathèmes à défaut de ses oripeaux, mais

toujours cocasse cependant même lorsqu’il prédisait

l’apocalypse, il pouvait faire le charmeur, jouer de la

flûte, et séduire aussi bien les dames que les

messieurs.

Demandez donc à Claude Sarraute, devant laquelle

l’ogre de Meudon se fit tout miel un jour pour les

lecteurs du Monde, « avec qui on doit se

montrer aimable, gentil… » La journaliste le quitta

épatée, presque envoûtée par cet « homme délicat et

délicieux… »

Pour Bardamu, mais aussi pour beaucoup d’autres, Mme

Destouches regorge d’indulgence. Entre sa cuisine, petit

capharnaüm très célinien, et le salon, qui fut

autrefois, avant que la maison ne brûle en mai 68, le

bureau fourre-tout de son mari, où cohabitaient un

couple de tortues et un hérisson apprivoisé, elle

murmure tristement, comme si elle se parlait à

elle-même. « On n’a pas compris Céline. Il aimait les

pauvres gens, les malades, les souffreteux, les

prisonniers, les vieux, les chiens moches… Ah ! ça, il

n’a jamais voulu d’un chien de race. S’il avait pu, il

aurait recueilli tous les chiens perdus, tous les

oiseaux blessés. »

On dirait que les animaux du coin se sont donné

le mot. Dans le jardin soigné de Meudon où Bébert a

chassé ses dernières souris, on rencontre des hérissons,

des lapins, sans parler des chats, bien sûr, qui

connaissent bien l’adresse…

En 1953, le Dr Destouches s’était réinscrit au

Conseil de l’Ordre (alors de Seine-et-Oise), mais

n’exerçait plus qu’occasionnellement pour des voisins et

toujours « à l’œil ».

Mais

l’antisémitisme de Céline ? Il faut évidemment, il

faudra toujours, y revenir. Lucette, qui s’était opposée

fermement à son mari lorsqu’il lui lisait des pages de

ses pamphlets, a son explication, qu’elle répète

inlassablement, sans toujours convaincre : « Il

voyait en eux des fauteurs de guerre. Je lui

ressassais : « Tu as tort, tu t’envoies un pavé à la

figure, jette ça au feu. » Mais il ne m’écoutait pas. Il

me répétait : « Tu verras, tu verras, ils vont tous

s’étriper » Mais il était si excessif, si outrancier,

que cela en devenait dérisoire. » toujours convaincre : « Il

voyait en eux des fauteurs de guerre. Je lui

ressassais : « Tu as tort, tu t’envoies un pavé à la

figure, jette ça au feu. » Mais il ne m’écoutait pas. Il

me répétait : « Tu verras, tu verras, ils vont tous

s’étriper » Mais il était si excessif, si outrancier,

que cela en devenait dérisoire. »

Les faits demeurent et ne pourront jamais être

gommés : si Bagatelles pour un massacre et

L’Ecole des cadavres ont été publiés avant la guerre

et même si on n’imaginait pas alors la réalité des camps

de la mort, Les Beaux draps sont bel et bien

sortis en 1941. Il faut donc prendre Céline tel quel,

tel qu’il était. En bloc. « Admirez Céline, ne le

défendez pas » a écrit un jour François Nourrissier.

La vie avec cet homme, chacun s’en doute, ne devait

pas être drôle tous les jours. Consciente d’avoir

rencontré et aimé un génie, Lucette lui avait sacrifié

la sienne, une vie d’artiste qu’elle qualifie d’ « amusante ».

Danseuse dans une troupe recherchée, elle était partie

en tournée aux Etats-Unis pendant un an, puis à Tunis, à

Cracovie, en Lituanie… Elle avait dû renoncer à tout

pour rester à ses côtés, le materne. « Il en avait

tant besoin. Oui, il était exigeant, mais par amour, il

ne voulait pas que je fasse le ménage, ni la cuisine.

Seulement, ma présence lui était indispensable ».

Elle était sa « féerie », ne cessait-il de dire.

Leur vie était bien réglée. Le mardi, elle n’avait

pas de cours de danse. Elle « descendait » à

Paris en train pour faire des achats, surtout chez

Fauchon. Il s’inquiétait, connaissait toutes les heures

d’arrivée des trains, imaginait toujours une catastrophe

ferroviaire lorsqu’elle n’était pas revenue à l’heure.

« Louis était un anxieux perpétuel », dit-elle,

songeuse, regardant Paris au loin.

Parfois, lorsqu’il estimait qu’elle avait dépensé

trop d’argent « il m’engueulait ». Le soir, de

son débit saccadé, il lui lisait ce qu’il avait écrit,

toujours à l’encre sur des feuilles abondamment raturées

de papier jaune qu’il réunissait avec des pinces à linge

et suspendait dans sa cave, un endroit où il se plaisait

bien. Il se nourrissait peu et mal : du thé léger, des

croissants, quelques gâteaux dans la journée, « il

adorait les croissants », une soupe le soir. « Chaque

matin, il tenait à me préparer mon bol de café ».

Puis il allait chercher son Figaro dans la boîte

à lettres. Il s’y était abonné dès son arrivée à Meudon,

« pour le carnet du jour et plus précisément la

chronique nécrologique », affirmait-il.

Lui, ne sortait jamais, sauf pour se rendre chez le

dentiste et, deux ou trois fois, chez son éditeur,

Gaston Gallimard avec lequel il entretenait une

correspondance tumultueuse. Un soir, et ce fut un

évènement, il alla à Paris pour applaudir une pièce de

l’ami Marcel, La Tête des autres. Mais, de son

arrivée à Meudon en 1951 à sa mort dix ans plus tard, il

ne s’est plus jamais rendu à Montmartre. Ses amis

venaient le voir : le peintre Gen Paul, son grand pote,

le danseur Serge Perrault, de la compagnie Roland Petit,

un ami de sa femme qui s’était pris de passion pour lui,

et deux confrères, le Dr Brami, un fidèle, et le Dr

Willemin, qui lui fermera les yeux, quelques autres.

Tout cela est bien loin. Bien vieux. Aujourd’hui,

route des Gardes, à Meudon, il ne reste qu’une vieille

dame entourée d’animaux, de souvenirs, de quelques amis.

Et un fantôme qui voyage au bout de la nuit. Un fantôme

tout noir.

Francis Puyalte. (Le Figaro, 30 décembre

1992, dans BC n°127).

------------------------

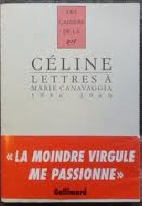

Marie

CANAVAGGIA

(...) Dès le début de leur correspondance, il est

possible de dresser l'inventaire des habitudes de

travail de Céline avec sa secrétaire : terme, qui doit

se comprendre plus exactement comme " assistante ". Il

ne s'agissait pas qu'elle dactylographiât les manuscrits

(pour cela, on avait recours aux soins de Suzanne

Chenevier - il y a beaucoup de femmes dans la vie

littéraire de Céline), mais de dicter, de surveiller

l'établissement de la ou des dactylographies, puisqu'on

sait que Céline réécrivait plusieurs fois ses textes

d'un bout à l'autre, et enfin de corriger les épreuves

d'imprimerie.

Elle avait donc à intervenir pendant toute la série de métamorphoses qui

mènent du manuscrit initial au livre imprimé, et chaque

étape se faisait en collaboration étroite avec Céline.

Les rencontres entre eux seront nombreuses, avant 1944

et après 1951.

S'il reste

tellement de traces écrites de leurs rapports

professionnels avant 1944, c'est que, bien souvent,

après une séance de travail qui se tenait chez lui ou

chez elle, ou encore au dispensaire de Clichy, à

Saint-Germain-en-Laye ou à Bezons, Marie éprouve le

besoin de revenir sur quelques points de grammaire, de

lexique ou de ponctuation, et à ses questions écrites il

répond en marge.

Lui-même, également, découvre jour après jour des retouches stylistiques

à effectuer, et lorsqu'il se trouve absent de

Paris cela nous vaut des séries impressionnantes de

notes qui se succèdent pendant des semaines : c'est le

cas pour des textes courts, comme la préface à Bezons

à travers les âges d'Albert Serouille (1943).

La période de l'exil, pendant laquelle ces pratiques

écrites se généralisent nécessairement, garde la trace

de séries similaires, comme pendant la composition de la

préface à Voyage (réédition de 1949), l'un des

premiers textes inédits, avec Foudres et flèches

et A l'agité du bocal, publiés par Céline après

sa fuite et auquel il accorde tous ses soins.

Marie est chargée également de s'occuper de ce qui se passe après les

publications. Il s'agit là d'un travail de secrétariat à

proprement parler : elle collectionne les articles de

critique, les fait éventuellement parvenir aux adresses

indiquées par Céline, assure la mise au point et

l'expédition de lettres de réplique à des journaux ou à

des personnes ; elle était parfois

même chargée de mener des négociations éditoriales, ce

qu'elle acceptera de faire malgré une sensible

répugnance. Ce travail para-littéraire trouvera

son plein développement pendant les années danoises.

Ce que Céline attend alors de sa dévouée secrétaire,

c'est de recréer autour de lui, à distance, des

conditions de travail acceptables, c'est-à-dire un

environnement linguistique dont la privation a été

ce dont il a le plus souffert au Danemark : " Je suis

comme un scaphandre plongé dans l'eau avec un petit

tuyau ".

Il lui demande avec insistance journaux et livres français qu'il ne peut

trouver sur place, par simple soif de lecture, ou encore

pour son " boulot ", des plans de Paris ou de Londres,

des exemplaires de La Vie parisienne, deux ou

trois vers de Louise qu'il ne peut se rappeler...

Aussi attend-il avec impatience tout ce qui vient d'elle et de Paris : "

Je ne vis que par vos lettres ", et plus tard,

quand la " fabrique " littéraire se sera remise

en route

tant bien que mal : " Quelle joie cette

collaboration si intime, si intelligente, si vivifiante.

" tant bien que mal : " Quelle joie cette

collaboration si intime, si intelligente, si vivifiante.

"

Or, cette "

intimité "va au-delà de la recherche de documents ou des

confidences sur les modes de genèse textuelle. Elle

touche un domaine de la création artistique longtemps

méprisé par la critique parce que, disait-on, elle ne

devrait jamais être entachée de semblables médiocrités.

Ainsi Céline avertit-il Marie de l'évolution, obligée

par les circonstances, de sa technique de mise au net,

et de l'habitude qu'il a adoptée de multiplier les

copies.

Lorsque la matière de Féerie prend une importance telle que

l'écrivain risque de ne plus s'y retrouver, il lui

demande de lui

procurer

un outil de travail qui lui manque, une sorte spéciale

de chemises robustes qu'il appelle des " carapaces à

chef-d'œuvre ", car, insiste-t-il, " le

romancier persécuté pérégrinant de bagnes en criques

polaires a besoin de matériel sérieux. "

Nous sommes au sommet de la confidence et de l'intimité

littéraire lorsque, impudiques voyeurs, nous assistons

au désarroi du créateur génial, en proie à une vulgaire

panne de mémoire, qui demande tout simplement à sa

secrétaire de lui " retrouver un mot ". Ces

échanges épistolaires sont, par ce côté-là, une grande

leçon de littérature qui donne tout leur relief aux

déclarations méprisantes

de Céline pour les " belles-lettres ", et son

insistance à ramener l'acte créateur à une série

d'opérations matérielles, voire triviales, dont le

résultat ne donne de satisfaction , malgré tout, que

s'il est dû au sérieux et à l'assiduité au travail.

En cela, comme en son amour du style par-dessus tout, Céline est proche

de Flaubert qui aurait bien pu signer : " Oui je

travaille dans la haine et avec haine, comme vous sans

doute ! Cette Galère à ramer sur l'encre doit porter les

autres au Rêve ! les clients ! Je les noyerais dans

l'encre moi ! "

(Jean-Paul Louis, extrait

de la préface, Lettres à Marie Canavaggia, Ed. du Lérot,

1995, BC N° 156).

-------------

Le 4 [octobre 1948.]

Chère Marie -

Je vous embrasse et n'en parlons plus - Tout ce

cafouillage sentimental m'écœure, de vous de tous, de

toutes... Je n'ai qu'à en foutre bon dieu ! Je voudrais

vous voir dans ma peau et mon état si vous iriez perdre

une seconde à ces balivernes ! Une bite au cul la belle

affaire ! Et bouffer depuis 5 ans ? du ciel ? Et

pourtant pas lourd ! et dans ce climat horrible... et ne

pas retomber en Prison ! ah comme deux ans de prison

vous feraient du bien, vous simplifieraient une bonne

fois pour toutes ! vous guériraient de cette manie

d'arguties et de mots ! ! et de mandolines !

Ramassez toute cette brocaille ! Que voulez-vous qu'un

bagnard foute de votre guitare ! Je vous aime bien mais

pas dans cet infernal babillage autour du cul ! du cœur

! enfin ce que vous voulez ! Soyez simple et sérieuse -

Vous n'avez jamais même pressenti l'horreur de

l'état dans lequel nous NOUS trouvons ! Vous

n'avez pas d'imagination. Quand je serai retourné (si

j'y retourne jamais - ) chez les libres

alors vous me reparlerez de ces histoires Raciniennes...

Conneries pures... Je serai redevenu con comme tous les

gens libres - Mais dans le moment elles me sont en

horreur -

(...) Le monde est plein de gens prêts à monter sur mon échafaud, sur ma

guillotine, pour qu'on les remarque, pendant qu'on me

coupera la tête - Ce n'est pas votre cas - C'est au

moins une qualité que je vous reconnais -

Et vous embrasse

LFC

----------------------

En Amérique,

Céline rencontrera au moins quatre autres danseuses :

Margaret SANDE, Irène Mac BRIDE, Daphne VANE et Kathryn

MULLOWNY : " A New York j'ai rencontré SANDE

(...). J'ai été à l'American School of Ballet chez

Balanchine. Là il ya de la jolie femme ! Ah ! Ah !

Quelles merveilles ! Quelle souplesse ! Quel miracle !

Juste à la limite extrême de l'esprit ! Le raffinement

du corps presque à l'absolu ! Oui spécialement

miraculeuses Daphne Vane et Kathryn Malowry - danseuses

assez insensibles je pense mais êtres de féerie. "

(Lettre à Karen Marie Jensen du 2 mars 1937).

Margaret SANDE, née vers 1904, sera nommée en 1944 assistante

de Paul Haakon, chorégraphe de Mexican Hayride,

comédie musicale produite à Broadway par Michael Todd

sur une musique de Cole Porter. En 1952, elle dirigera

le prestigieux Radio City Music Hall de New York, comme

chorégraphe et maître de ballet des fameuses Rockettes,

et du non moins réputé Corps de Ballet, lui, de

formation classique.

Irène MAC BRIDE, née en

1908, d'origine irlandaise, se produisait à Broadway.

Karen Marie Jensen lui présente Céline à Chicago en

juillet 1934, au lendemain de la trahison de Craig.

Céline la courtise, elle l'éconduit à son tour. Elle lui

reproche de courtiser une danseuse de 15 ans. Irène et

Céline se retrouveront à Paris.

La carrière de Daphne VANE, autre " être de

féerie ", débute en 1936 au Metropolitan Opera House de

New York, où elle se produit dans Orphée et Eurydice

de Glück, avec l'Américan Ballet sur une chorégraphie de

Balanchine. En 1937, elle danse dans Tannhäuser,

avec Kathryn Mullowny, et dans Caponsacchi de

Richard Hagemann avec la même partenaire. Sa carrière a

laissé moins de souvenirs que celle de Kathryn Mullowny,

mais elle aura aussi révélé à Céline " un raffinement du

corps presque à l'absolu ". Son nom aura sans doute

inspiré celui du personnage de Guignol's band, "

Delphine Vane ", la gouvernante de Titus Van Claben.

Née vers 1914, issue d'une

école de Quakers, Kathryn MULLOWNY se produisait

avec Irène Mac Bride et Margaret Sande au Music Box

Theater. En 1935, elle dansait dans Sérénade de

Tchaïkovski, ballet monté par Balanchine. Promue

première ballerine de Balanchine à l' American Ballet,

elle interprète en 1935 une des trois Grâces dans

Tannhäuser, au Metropolitan Opera de New York.

En 1937, elle se produit dans Caponsacchi sur une chorégraphie de

Balanchine. C'est dans cet opéra de Richard Hagemann que

Céline a pu admirer la grâce " miraculeuse " de Kathryn

Mullowny. Il lui enverra des livres. Elle dansera à

Hollywood et finira ses jours à Los Angeles vers 2004.

(Eric Mazet, Spécial Céline, hiver 2015).

----------------------

Marianne

OSWALD

Anvers, [vers le 7 décembre 1936.]

Chère Madame

Je vois que vous avez tous les courages ! Tant pis pour

vous ! Vous verrez ce que mon nom apporte d'Hostilités !

de haines irrémédiables ! Enfin ce sera une expérience.

Travaillez bien. Bon voyage ! Bonne réussite et à

bientôt.

A vous affectueusement.

LF Céline

La date de cette lettre est déduite de

celle d'un écho de L'Intransigeant dans son

numéro du 6 décembre, qui annonçait que Marianne OSWALD

allait créer sur scène une chanson de Céline, ce qui

aurait en effet pu convenir à son répertoire.

La date de cette lettre est déduite de

celle d'un écho de L'Intransigeant dans son

numéro du 6 décembre, qui annonçait que Marianne OSWALD

allait créer sur scène une chanson de Céline, ce qui

aurait en effet pu convenir à son répertoire.

A cette date, Céline fait bien un court séjour à Anvers. La

création ne semble pas avoir eu lieu.

Le 22 avril

1948, Céline écrit à Albert Paraz :

(...) " Je sais bien que le public

se jette sur les Delly mais je le force aussi à

acheter du Céline sans aucune publicité jamais

- pas la même quantité bien sûr mais ce qu'il fallait

dix fois pour me faire vivre, avant qu'on me chasse,

dépouille, écorche, interdise à zéro - et because comme

dit l'autre ! - Ce sont des confusionnistes - ces

petits, ils mélangent cafouillent tout, ces fins

experts.

Quant à M. OSWALD, je me marre. Elle m'a pendu à la braguette

pendant des mois (à ne pas raconter). Elle me

fusillait de télégrammes avec Cocteau pour que je la

saute, lui fasse une chanson, la lance à Paris, à l'Abc.

Tu veux te marrer envoye-lui soi-disant un mot de ma

part une bise, tu verras tout Paris des cons frémir...

jaculer, merdoyer - Juive ? Je ne sais pas. Elle en a le

culot, le flanc. Et puis après ? C'est pas un mauvais

cheval je crois - Mais bien incapable de rien écrire du

tout. Ce doit être son petit Jules...

Ça vaut du Lil Boël, du

Marnac, du Piaf... Quels jobards tous tes potes

affranchis ! Ils me font rire dans ma barbe d'archi

grand-père ! " (Lettres,

Pléiade, Gallimard, 2009).

----------------------

1936 -

SEYMOUR.

Actrice anglaise. " La garce SEYMOUR peut se taper.

Je n'aime pas les petites dédaigneuses. "

(Lettre inédite à H.P. Marks, 1936, coll. E. Mazet)

1935 - La ou les inconnues de Londres.

" Préparez-moi mon vieux un cul bien anglais pour ce

séjour, que je puisse m'inspirer intimement des choses

locales. Je ne veux pas quitter le bordel la prochaine

fois. Je veux enculer le printemps.

(Lettre inédite à H.P. Marks, 7 février 1935, coll. E. Mazet).

----------------------

ENTRE le 15 et le 25 FEVRIER 1935 :

Céline séjourne en Autriche

où il retrouve Cillie Ambor à Innsbruck. Ils se rendent

dans une station de sport d'hiver, au mont Patscherkofel

. Il écrit pendant que Cillie fait du ski. Va-t-il à

Vienne ?

Il retrouve Annie Angel et rencontre Anny Goldschmidt, jeune femme " très

jolie ". Cillie fréquentait également Ruth Allen. Les

spécialistes du racisme célinien ont peu évoqué

l'attirance de Céline pour les femmes d'origine juive.

Cillie ne sera pas la dernière. Il y aura encore

Lucienne Delforge.

(Eric Mazet, Spécial Céline n°25, Céline en son temps, 2017).

----------------------

Lucienne DELFORGE.

Le 3 mai 1935, Salle Gaveau, Céline aborde à l'entracte la pianiste

Lucienne Delforge, venue écouter un récital de

l'américain Beveridge Webster, un élève d'Isidor Philipp

qui joue du Ravel et du Debussy. Elle apprend qu'il est

l'auteur de Voyage au bout de la nuit. Il lui dit

que son interprétation de l'étude de Chopin, La

Révolutionnaire, lui avait donné le ton juste pour

une scène qu'il était en train d'écrire, celle où son

héros essayait de tuer son père. Il lui demande de bien

vouloir le retrouver à la fin du concert pour aller

prendre un verre ensemble.

Elle a 26 ans, est mariée, a un fils. Ils habitent à un quart d'heure à

pieds l'un de l'autre. Ils se retrouvent dans les cafés

de la place Pigalle, à la Nouvelle Athènes du n° 9, au

Rat Mort, à l'Abbaye de Thélème ou aux Omnibus du n° 13,

" le marché aux musiciens ".

Elle dira avoir été captivée par

la violence qui passait à travers les mots, autant que

par sa gentillesse, quand il lui dira, pour calmer sa

douleur après la mort de sa fille : " Pas de fantômes,

ma petite, pas de fantômes... " (Erika Ostrowsky,

p.83).

Il lui envoie un mot et il y joint un témoignage : " Elle s'exprime avec

un lyrisme naturel. On peut compter sur les doigts les

virtuoses qui ne tuent pas la Musique. La plupart

d'entre eux ne savent pas ce qu'ils font : appris,

forcés, la musique n'est pas leur langue... Ils la

parlent comme le latin " (Lettres, 35-13). Céline

l'emmène quarante-huit heures à Amsterdam pour lui faire

visiter le Rijksmuseum, commentant les Bruegel et les

Rembrandt. On l'appelait "

la Sorcière douce ", " l'Ambassadrice ", " la Fée aux

doigts de soie et d'acier ". Elle donna un millier de

récitals. Elle fut membre du jury du Conservatoire de

Versailles et de l'Ecole normale de Musique de Paris,

membre de la Société des gens de Lettres de France,

vice-présidente de l'Association des écrivains sportifs

français, vice-présidente fondatrice des Amis de Francis

Casadesus et des Amis de Juliette Drouet, membre du

comité d'honneur et de patronage du Centenaire de

Vincent d'Indy.

Elle publia Témoignages, aux Editions de l'Elan ; La vie

amoureuse de Victor Hugo et de Juliette Drouet,

Edition de Tanger ; Vincent d'Indy, le rénovateur de

la musique française, édition Olivier Lesourd.

Elle joua en Allemagne (la Sonate de Paul Dukas), en Angleterre, en

Autriche (où on la consacra " Fille de Protée "), en

Belgique (César Franck), au Canada, au Danemark (deux

années de suite), aux Etats-Unis, au Town Hall (elle

interpréta Le Tombeau de Couperin " comme une fée

aux sortilèges enchanteurs "), en Finlande, en Hollande

(Hett Volk : " L.D. n'est pas une virtuose, mais la

virtuose "), en Hongrie (les Jeux d'eau de

Liszt), en Italie, en Norvège (où on lui attribua "

finesse, intelligence, pureté, beauté, souplesse,

délicatesse, jeu subtil, nuances "), en Suède ("

puissance et modestie "), en Suisse, en Tchécoslovaquie

(" puissance et sensibilité ").

A 21 ans, à Paris, elle avait épousé Robert Louis Stern,

né en 1898 à New York, de nationalité américaine, "

bachelor of arts ". Engagé dans l'armée américaine pour

la durée de la guerre en 1918. Il débute comme

journaliste au New York Tribune, puis collabore

au quotidien Daily Garment News et au mensuel

économique Industrial Digest.

Il se marie une première fois avec Hélène Ruth Simon, dont il a une

fille, Marjorie, née à New York en 1920. Après divorce,

il arrive en France en 1926 et vit à Paris jusqu'en

1928. Il s'installe à Dinan pendant deux ans, puis en

octobre 1930 revient à Paris : il est alors secrétaire

de rédaction au service parisien du Chicago Tribune,

membre de l'Association de la Presse anglo-américaine de

Paris, et adhérent à l'American Legion.

En juillet 1932, avec son mari, Lucienne fait sa première ascension du

Mont-Blanc grâce au Congrès international d'alpinisme de

Chamonix. Marjorie Stern décède au cours d'une opération

des amygdales.

En 1933, naissance d'Alain Stern, fils de Robert et de Lucienne. Ils sont

domiciliés 3 rue de Navarin, Paris 9e, à deux pas de la

place Pigalle. Début 1935, Lucienne donne naissance à

une fille qui mourra pendant sa liaison avec Céline

(confidence à Erika Ostrowsky et à Marie Alchamolac).

Mais à la mairie du 9e, ni acte de naissance ni acte de

décès au nom de Stern. Il

est difficile d'imaginer que Lucienne Delforge

n'ait pas évoqué auprès de Céline ses origines juives

alors que tous les membres de sa famille se présentaient

comme juifs : grands-parents maternels, mère, sœur,

mari, belle-fille. On ne sait ni pourquoi ni à quelle

date elle se convertit au catholicisme. Après lecture de

Léon Bloy, sous l'influence de Vincent d'Indy ? Avec les

conseils du poète Jean Soulairol ? En 1939 ou avant ?

Dans son introduction aux Lettres de Céline à N... (Cillie Ambor),

Colin Nettelbeck ne trouvait pas d'explication au fait

que Céline pouvait à la fois avoir fréquenté Cillie

Ambor et avoir écrit Bagatelles pour un massacre.

Faut-il tenter des interprétations psychanalytiques ?

Peut-être vaut-il mieux donner dans la chronologie,

intime et historique, pour éviter toute explication

hasardeuse.

(Eric Mazet, Céline en son temps, Spécial Céline n°25,

juillet-août-sept. 2017).

***

Lucienne DELFORGE, la pianiste.

Le 4

avril 1935, dans une salle de concert parisienne,

Céline, passionné de musique, tombe sous le charme de la

jeune interprète et future vedette internationale

Lucienne Delforge. Un deuxième concert achève de le

séduire. Il aborde la jeune femme à l’entracte et lui

confie que son jeu l’a inspiré pour la scène centrale de

Mort à crédit. Rendez-vous est pris pour après le

concert. Le couple est né, rassemblant deux

personnalités très fortes. Céline et Lucienne Delforge

voyagent ensemble au Danemark, en Suède et en Autriche,

avant de se séparer en avril 1936.

Leur correspondance retrace cette liaison, partant

d’une première déclaration datée de mai 1935, dans

laquelle, Céline, déjà célèbre pour son Voyage au bout

de la nuit, offre à la pianiste une recommandation pour

sa publicité : « Lucienne Delforge est née dans la

musique. Son lyrisme est réel, naturel. Cette grâce ne

survient guère qu’une ou deux fois par génération, et

presque jamais chez une femme. »

Mais surtout l’auteur avoue déjà sa flamme,

soulignant sur une feuille séparée que son

« témoignage est sincère et

demeure en deçà de son

sentiment personnel. « Mais je sais qu’en ce domaine

trop d’assurance peut paraître impertinente »,

ajoute-t-il. demeure en deçà de son

sentiment personnel. « Mais je sais qu’en ce domaine

trop d’assurance peut paraître impertinente »,

ajoute-t-il.

Cette modestie n’est plus de mise dans la lettre

de neuf pages du 26 août 1936, où culmine la passion.

Lucienne est devenue « mon petit chéri ». « Comme

je t’aime bien. Comme j’ai besoin de toi. Tu sais que je

ne mens jamais, que je ne ruse jamais. Que je ne fais

jamais de sentiment », assure Céline, « Je t’aime

bien Lucienne, à un point que tu ne peux pas savoir »,

« Je t’embrasse bien fort Lucienne, comme je t’aime bien

fort et pour la vie, forcément. »

La rupture consommée, à l’été 1936, il l’appelle

encore « mon petit » et lui prodigue de tendres

conseils : « Préserve-toi. Garde-toi bien. Méfie-toi

de tes impulsions trop aventureuses. Ne tente pas le

diable. Il détruit. Détruire n’est pas ton destin. Au

revoir mon petit. Je t’embrasse bien fort ».

Lucienne Delforge est évoquée par François

Gibault à Sigmaringen

Elle était au centre de

toutes les manifestations mondaines. Pianiste, mais

aussi nageuse, escrimeuse, ancien capitaine d’une équipe

de basket-ball, critique musicale, conférencière,

écrivain, cette femme avait toujours été d’une activité

prodigieuse. Elle avait rédigé pour le maréchal Pétain

un rapport sur le rôle de la musique française dans

l’Europe de demain et elle écrivit des critiques

musicales dans le journal La France. Elle était

demeurée très sportive et faisait de grandes excursions

en montagne, mais Louis n’autorisa jamais Lucette à la

suivre par crainte qu’elle ne soit jetée dans un

précipice par Lucienne qu’il soupçonnait de jalousie

morbide…

(…) Lucette et Louis assistèrent au concert donné par

Lucienne Delforge dans la Galerie portugaise, de même

qu’ils étaient présents le 31 décembre 1944 à la soirée

de variétés donnée au profit d’œuvres de bienfaisance

dans la salle du Deutsches Haus. (Céline,

cavalier de l’Apocalypse, Mercure de France, 1981)

Erika Ostrovsky

dans son Céline, voyeur voyant trace un parallèle

entre Lucienne et la Nora de Mort à crédit.

Même Lucienne, aux

mains magiques, aussi douée sur le clavier que sur les

pics montagneux, qui apparaissait et disparaissait de

façon aussi spasmodique que lui, combinant la présence

et l’absence, la musique et le silence des glaciers, la

perfection de l’art et la grâce du corps et dont le

portrait (bien que prénommée Nora) illuminerait le

sombre manuscrit qu’il écrivait alors : « Ils étaient

terribles ces doigts… c’étaient comme des raies de

lumière… » Il l’observait, avec l’extase du voyeur,

tandis qu’elle faisait jouer son instrument : « Nora,

elle jouait toujours son piano en nous attendant… Elle

laissait la fenêtre ouverte… On l’entendait bien de

notre cachette… Elle chantait même un petit peu… à

mi-voix… Elle s’accompagnait… Elle chantait pas fort du

tout… C’était en somme un murmure… une petite

romance…(…) On attendait qu’elle interrompe, qu’elle

chante plus du tout, qu’elle ferme le clavier… »

Il n’attendit pas. La Nora de la vie réelle devint

un jour trop réelle et trop vivante. Elle ne voulait

pas, comme sa contrepartie sur le papier, disparaître en

flottant dans le non-être, ni que les eaux se referment

sur son visage tranquille. Leur séparation devait être

plus douloureuse, plus brutale même que la disparition

de Nora dans ses écrits. Seule l’ombre de la femme

(décida-t-il) était assez lointaine pour être conservée,

pour luire comme un reflet dans les pages de son

livre. »

(Céline, voyeur voyant, Buchet-Chastel,

1973, dans BC n°249).

--------------------------

Karen Marie JENSEN

Le 9, [fin hiver] 1935,

Karen Chérie,

Je ne

sais plus comment m'y prendre avec vous... J'ai

l'impression toujours que je vous embête beaucoup avec

mes histoires de sentiment, que vous voulez qu'à cet

égard je vous laisse tranquille, que je reste à ma

place, que votre esprit et vos goûts sont ailleurs...

Vous savez bien que je suis assez discret par nature

Karen, et pas très sentimental non plus ou très

rarement, qu'il me faut peu de chose pour que je

retourne définitivement en moi-même et que j'y reste. Je

ne m'impose jamais, au contraire. Et puis le temps passe

Karen, surtout à mon âge. Ceci vous le devez bien

comprendre...

Je sais bien aussi que vous devez tout votre temps et votre esprit

à votre danse, et que vous retournerez en Amérique

fatalement bientôt et sans doute pour toujours (ou à peu

près). Que puis-je dire ou faire dans tout ceci ? Rien.

Votre carrière prime tout le reste et c'est naturel et normal. Vous

ne pourriez vivre autrement. Vous avez ce vice comme

j'en ai tant d'autres ! - mystérieuse Karen.

Si je viens à Copenhague, au bout de 24 heures vous ne

sauriez plus où me cacher... Je vais y penser mais je ne

crois pas que ce soit raisonnable. Peut-être en juillet

serez-vous encore au Danemark ? Je vais prendre à ce

moment deux mois de vacances. Enfin je vais vous écrire

à ces sujets. (...).

L.D.

(Lettres, Pléiade, p. 449).

(...) Pour

Karen Marie aussi, 1948 fut une année décisive,

puisqu'elle résolut de renoncer à partager la vie de

Juan Serrat.

Céline comprend en un éclair que pour garder ce nouvel amour en une jeune

Nordique indépendante, qui en sait autant que lui en art

et en littérature, il doit jouer le rôle d'un père qui

conçoit le bien-fondé de ses aspirations artistiques en

matière de danse, une compréhension qu'elle n'a jamais

rencontrée chez son propre père. Il suffit de lire la

première lettre des Cahiers Céline 5, pour se

rendre compte que c'est l'HOMME et même l'homme jaloux

qui parle. Peut-être faut-il chercher là aussi

l'explication de la haine de Céline à l'égard de Juan

Serrat.

Karen Marie était d'une beauté éclatante, et avec ses lignes

élégantes et déliées, elle était le prototype même de la

danseuse moderne vu par les yeux de Balanchine. Mais

elle était également une femme du monde qui, depuis son

enfance, avait fréquenté les cercles artistiques,

diplomatiques et nobles.

Malgré son opposition, son père, Anders Jensen, avait tenu à lui assurer

la meilleure formation de danseuse à la fois en Europe

et en Amérique, où Fokine conçut, comme il l'avait fait

pour la Pavlova, une danse spécialement dédiée à Karen

Marie.

En 1935, Karen Marie se produisit au Tivoli de Copenhague. Elle

avait maintenant 30 ans. Quoi de plus naturel pour son

père que de souhaiter la voir se fixer en acceptant une

des propositions de mariage qu'on lui faisait au

Danemark et en exauçant peut-être ainsi le vœu paternel

d'avoir des petits-enfants ?

Au lieu de cela, Anders Jensen dut, bien malgré lui, offrir

l'hospitalité à Céline, qui lui déplaisait beaucoup.

Bente Karild.

(BC n°232, juin 2002).

------------------------ 1934

- Eliane TAYAR. *

Née en 1904, actrice de cinéma et cinéaste, de mère

bretonne et de père libyen, veuve depuis le suicide

d'Henri Fraisse-Tzarnisky.

(E. Mazet, Spécial Céline, hiver 2015).

* D'origine libyenne et nantaise, Eliane Tayar

(1904-1986), mariée à 17 ans et veuve à 19 ans, fut

actrice de cinéma dès 1928, assistante de Karl Dreyer

dans Vampyr en 1931, puis réalisatrice de

courts-métrages.

Amie d'Aimée Barancy, elle rencontre Céline en 1929. Il lui propose de

tourner avec Jacques Deval dans Secrets dans l'Ile

en 1935, projet non abouti, puis ils se perdent de

vue en 1937.

(Joseph Vebret, Céline L'Infréquentable, Jean Picollec, mai 2011,

p.136).

------------------------

Louise NEVELSON.

Sur le bateau de

retour en France, le Liberty, Céline rencontre

une femme sculpteur américaine qui voyage seule. Il

l'aborde. Quelques jours après, toujours à bord, il lui

propose de l'épouser (elle vient de divorcer).

Elle décline, mais quelques jours après, de Bretagne, il lui envoie ces

deux billets pour tenter de la revoir. Elle précise

qu'elle n'a jamais eu avec lui de relation intime.

Carte postale à Louise NEVELSON

[15 août 1934. (Carteret-Carentan]

[15 août 1934. (Carteret-Carentan]

Chère miss Nevelson,

J'espère que vous gagnez beaucoup d'argent, et

qu'ainsi je pourrai vous regarder sans dégoût quand je

rentrerai à Paris le 26 ou le 27.

98 rue Lepic Paris 18e

L.-F. Céline

Je n'ai pas le téléphone.

----------

A louise NEVELSON

Saint-Malo, 21 août 1934.

Chère miss Nevelson

A l'heure qu'il est vous devez vous être mariée

plusieurs fois.

Qu'est-ce qu'il va rester pour moi comme passion ?

Je serai à Paris samedi soir. Déjeunez avec moi le jour que vous

choisirez, mais écrivez-moi la veille. 98 rue Lepic.

Où en est cet argent ?

Louis F. C.

(Lettres, Pléiade, 2009).

---------------------- Marie BELL.

Chère Marie,

Ne te désiste pas toi aussi ! Je compte plus sur ton cœur

que sur les paroles des hommes... Un coup d'avion ! un

coup d'aile ! et que je t'embrasse - !

Zoulou semble défaillir finalement... Depuis 3 ans on crève d'être

à sec des brises natales !...

Tu penses ! Tu ne verras pas des gens tristes ne redoute rien ! Plein

d'histoires marrantes au contraire et je t'assure bien

inédites !

Et puis aucun risque je t'affirme - Il y a des touristes français plein

les rues de Copenhague. Je te cèderai mon lit s'il le

faut j'irai recoucher en prison pour te faciliter les

choses... au pire !

Mais l'hôtel d'Angleterre et sa réputation mondiale sont là pour un

coup j'imagine ! N'attends pas les froids... Bien

entendu je ne dirai rien de ta venue, et tu sais que je

peux me taire - autant que je t'aime.

Ce n'est pas peu dire -

Ton fidèle et bien affectueux.

Ferdinand.

(Lettres 2009, à Marie Bell, le 8 juillet 1947).

----------------------

La parution de Voyage au bout de la nuit

dédié à Elizabeth Craig est à l’origine de la rencontre

de Céline avec Evelyne POLLET.

« Je vivais à Anvers. Un jour, un ami, un avocat juif,

est venu à ma rencontre, dans la rue, en agitant un

livre : « Il faut absolument que tu lises ce livre,

Evelyne » C’était

Voyage au bout de

la nuit. Une bombe dans le milieu littéraire. J’ai

aimé Céline, déjà en le lisant. Je l’ai admiré mais,

surtout, j’ai ressenti pour lui de la pitié et de la

tendresse car je le sentais très solitaire. »

Elle ose lui écrire. Il lui répond en février

1933 : « Chère Madame – Vous possédez un bien joli

prénom – je l’avais retenu pour une légende (La

Naissance d’une fée) mais j’avais ajouté un y pour le

ton médiéval – Laissez-moi l’y ! » Bientôt, il lui

promet une visite à Anvers. Il signe ses lettres L.-F.

Céline ou L.-F. Destouches. Le 24 mai, il l’attend à

l’hôtel Carlton, place Teniers.

- On voyait tout de suite qu’il avait souffert. Il

était aussi bel homme. Grand, massif, avec une tête

puissante, les cheveux bruns rejetés en désordre. Il

parlait vite et impérieusement. Pour cette première

rencontre, il avait mis son plus beau costume (le

seul !) et surveillait son langage. Il avait une langue

bien à lui, une sorte d’argot. Je crois que, lui aussi,

attendait ce moment…

Céline refuse le dîner familial dans le faubourg

de Deurne (Avenue Te Boelaar) et l’emmène au restaurant.

Il veut tout savoir d’elle. « Sa grande simplicité et

son pouvoir de compréhension appelaient la confidence ».

Elle lui parle de sa vie de mère, comblée par deux

petits garçons, mais de femme déçue par un mari peu

démonstratif dans le quotidien et par un ancien

amoureux, assidu depuis quatre ans. Du courage

nécessaire pour assumer ses tâches et de ses joies

d’écrivain. A 19 ans, on a publié son premier roman,

elle en prépare un autre. Il conclut : « Tu es encore

une petite jeune fille. »

De retour à l’hôtel, il devient son amant. « Un

amant magnifique. » Allongé près d’elle, il lui

parle de son passé (de la boutique de ses parents, à

Paris, passage Choiseul, de son adolescence occupée de

métiers plutôt que d’études, des horreurs du Front, en

14, de la beauté des femmes à New York, du manque

d’argent). Il reste étonnamment discret sur ses amours.

Elle lui découvre des cicatrices qui l’intriguent, à la

tempe, à la bouche, au menton.

(…) Pendant cinq mois, il lui écrit

régulièrement. En termes discrets et en la vouvoyant,

par prudence…

Entier et protecteur, il entame des démarches pour

elle auprès de son éditeur, Denoël, pour la publication

du roman La maison carrée, et lui donne des

conseils : « Vous êtes douée de haute malice, de fine

observation, de sentimentalité délicate, de grande

ferveur. Mais tout ceci n’est pas grand-chose sans

beaucoup d’anarchie ». Il la met en garde contre un

langage de salon : « Le beau français est mort. Il a

commencé de mourir au XVIIIe siècle, et précisément dans

les salons. On assassine beaucoup dans les endroits

nobles. » Il l’encourage à se servir, sans

scrupules, de sa propre vie : « Toute la littérature

n’est qu’un immense aveu ». Et il émet incidemment

des doutes sur le pouvoir des femmes écrivains. « Il

faut être bien membré pour produire quelque chose. Bien

membré ». un

langage de salon : « Le beau français est mort. Il a

commencé de mourir au XVIIIe siècle, et précisément dans

les salons. On assassine beaucoup dans les endroits

nobles. » Il l’encourage à se servir, sans

scrupules, de sa propre vie : « Toute la littérature

n’est qu’un immense aveu ». Et il émet incidemment

des doutes sur le pouvoir des femmes écrivains. « Il

faut être bien membré pour produire quelque chose. Bien

membré ».

Et puis c’est la cassure. Plus aucune nouvelle

pendant dix mois. Jusqu’au 30 août 1934. « Il faut me

pardonner tout ce silence et cet abandon – j’ai vécu

depuis un an une aventure atroce à plusieurs titres – en

plusieurs lieux – jusqu’en Amérique d’où je reviens ».

Céline ne lui parlera pas de sa rupture

définitive avec la danseuse américaine Elizabeth Craig ;

mais, désormais, le ton des lettres changera. Et c’est

un homme différent qu’elle reverra en novembre. « Il

était jeune, truculent, avide, à l’affût de la vie ».

A présent. « c’est un homme épaissi par une lassitude

immense, le visage ravagé et l’œil gauche voilé, avec

dans l’attitude quelque chose d’offensant et de

contraint » qu’elle retrouve et reçoit en visite,

dans son nouveau logement au 21 rue Saint-Vincent.

(…) A 14 heures, gelés, ils se restaurent au 1er

étage du Queen’s, sur le quai Van Eyck.

Louis-Ferdinand ne parle pas beaucoup. Il rêve de ne

plus parler jamais, de ne plus répondre à aucun message,

de partir seul sur une île.

- Je lui ai rétorqué : « Pas seul sur une île,

Céline. Vous aurez toujours besoin d’une femme

près de vous. Même si elle ne dit pas un mot ». « Il n’a

rien répondu ».

A l’hôtel, une trêve. Ils bavardent. Font l’amour.

Lui, tout habillé. Et, bien qu’il ait le sommeil rare,

il se repose puis s’endort tout près d’elle, dans la

tiédeur de la chambre étroite. Elle rêve d’une autre

vie, impossible.

Désormais, le courrier sera parfois interrompu « par

le travail, un voyage ou une autre conquête » (comme

la pianiste Lucienne Delforge).

Elle n’en connaîtra pas l’identité, sauf si la presse

en fait écho. Elle le revoit en mars à l’hôtel Century,

avenue De Keyser. Les deux séjours suivants sont

écourtés.

Evelyne inquiète et

se fiant à ses nombreuses invitations à aller le voir à

Paris, décide, impulsivement, de se rendre à la

capitale, en octobre.

Elle découvre l’antre de l’écrivain près du Moulin de

la Galette, au 98 rue Lepic. Louis-Ferdinand accorde

quelques minutes cordiales à sa visiteuse et lui

recommande d’aller au Café anglais « pour y récolter

une aventure, comme beaucoup de belles étrangères ».

Il n’est pas libre le soir, car il a un rendez-vous avec

son ami peintre Gen Paul. Il n’est pas davantage

disponible le lendemain et, déçue, elle décide de ne

plus le revoir. Mais la perte de son porte-billets la

met à la rue, et elle cherche refuge à Montmartre.

En rentrant à 22 heures, il la trouve sur le palier,

et, cette fois, l’accueille dans la chambre d’amies

(celle d’Elizabeth Craig et, en 1932, d’Erika Irrgang,

la Berlinoise nazie, puis celle de Cillie Pam, la juive

autrichienne).

Lorsqu’ils se

revoient, en 1936, dans un « hôtel vieillot » de la

ville de Rubens, Céline a maigri à la suite d’une grave

maladie (« Oui, j’ai fait un petit tour dans la mort »),

mais il donne encore une impression de « virilité

sauvage », il est « massif comme un mur

infranchissable ».

En mai 1937, Louis-Ferdinand trouve « tout à fait

bienvenu » l’article d’Evelyne, « Céline et

l’Escaut », paru dans l’hebdomadaire bruxellois

Cassandre, et l’invite à venir chez lui.

Evelyne n’a pu partir pour Paris. Le rendez-vous

suivant sera sans cesse différé. Il a terminé et fait

publier Mort à crédit, mais il commence à vivre

avec la danseuse Lucette Almanzor.

En 1938, il demande à Evelyne de lui montrer Anvers

comme elle l’a fait pour lui. Elle déchire la lettre et

ne répond pas. Lorsque Céline vient au domicile conjugal

avec Lucette, elle est « heureusement » malade. Louis

laisse « Lili » dans le salon, près du mari, et monte

dans la chambre de l’alitée. Ses belles épaules attirent

les caresses…

En janvier, la jeune belge voit son ami critiqué lors

de la parution de Bagatelles pour un massacre (qui se

vend très bien en France). Elle veut écrire un article

pour le défendre. Il le lui interdit : « Je ne veux

pas que vous vous compromettiez dans cette histoire –

avec votre famille et vos enfants – Ce (sic) pourrait

finir tragiquement – Je vous détesterai et ne vous

reverrai jamais si je vous prends à risquer quoi que ce

soit pour mon salut »

En décembre, Evelyne est opérée. Très affaiblie, elle

part ensuite à Cannes, plusieurs mois, pour se rétablir.

Elle craint la passion d’un homme très attentionné.

Contrairement à son attente, Céline l’encourage.

« Que rien ne vous retienne ! J’exècre la fidélité, la

stagnation, les vertus bourgeoises, tout ce qui fige la

vie et l’emprisonne. Jouissez ! Voici votre lyrisme

revenu, bien innocent et tout animal. »

A la fin de ce séjour, en juillet

1939, il lui propose de venir à Saint-Malo. Elle réussit

à le rejoindre, sans inquiéter sa famille et sans

épuiser ses finances. A l’arrivée, elle le trouve une

mine superbe, le teint hâlé, l’œil vif. Sa chemise de

toile bleue est large ouverte, son veston déchiré, son

pantalon de marin rapiécé aux genoux… Son sourire,

insolent et embarrassé, lui paraît bizarre. Il lui

présente une « petite copine », la jeune danseuse

qu’elle avait réussi à éviter chez elle, Lucette

Almanzor, qu’il épousera en 1943.

Après le déjeuner, ils s’en vont à Dinard. Après

s’être aperçue que Céline partage la même chambre que

Lucette, Evelyne, seule dans la sienne, est prise d’une

épouvantable crise de nerfs. Alerté par ses cris, il

croit qu’elle a essayé de se suicider. « Il était

livide et il avait les larmes aux yeux ».

Lorsqu’elle s’est un peu remise, il la ramène dans un

hôtel à Saint-Malo. Et il la quitte tout de suite pour

rejoindre Dinard et travailler. C’est la rupture.

En 1941, il lui écrit cependant « comme si de rien

n’était », et la revoit une dernière fois au Tourist

Hôtel. Il est particulièrement gentil pour son « ardente

parleuse ».

De 41 à 42, celle-ci rédige Escaliers, une

version à peine romancée de ses rencontres avec Céline.

Dans le livre, il est peintre et se nomme Jean-Jacques

Charbier. L’héroïne, très sentimentale et un rien

narcissique, s’appelle Corinne.

En 1942, Denoël publie Primevères et Les

auteurs associés, Un homme bien… parmi d’autres

personnages (une nouvelle qui concerne

Louis-Ferdinand).

Désormais, malgré

quelques tentatives, les amants ne se reverront plus,

mais ils continueront à correspondre. En 1943, il

s’inquiète de son sort à la suite d’un bombardement. En

juillet 1947, il apprend la mort de son mari, forme des

vœux pour son fils Ivan, qui triomphera, à 24 ans, aux

« Spectacles de Beersel » et parle de ses 17 mois de

réclusion au Danemark, au quartier des condamnés à mort

(à la suite de ses trois pamphlets antisémites et de ses

lettres à des journaux de la Collaboration).

En 1948, il

lui demande deux fois de venir le voir à Copenhague,

sans trop y croire. La lettre suivante, la dernière,

elle la jugera « inintéressante » et ne la

gardera pas. Elle ne conservera pas non plus son propre

« journal inédit » communiqué à François Gibault, venu,

comme Erika Ostrovsky, auteur de Céline, le voyeur

voyant et Henri Thyssens, à Boitsfort, pour y

recueillir des souvenirs.

En 1950, Evelyne enverra une lettre pour défendre

Céline lors de son procès. Cette fois, il ne lui

reprochera pas de l’avoir défendu. Mais, l’année

suivante, lorsque Albert Paraz lui parlera d’Evelyne, il

lui répondra « à la Bardamu », en taxant notamment la

jeune femme de « damnée hystérique, folle de

jalousie, cavaleuse, femme de lettres 1000 pour 100 ».

Escaliers sera publié en 1956. D’après

Céline, la plupart des dialogues étaient fidèlement

restitués et la chronologie respectée.

Evelyne Pollet nous a demandé de lui apporter le

livre de Lucette Almanzor, Céline secret, paru

récemment. « C’est vrai, ce qu’elle a écrit. Je ne

l’aimais pas. Les femmes sentent cela. Mais je ne la

détestais pas. »

Jeanne Augier.

(Le Soir Magazine,

Bruxelles, 19-25 janvier 2002, dans BC n°229).

--------------------

Jeanne FEYS –

VUYLSTECKE se confie à la fin de sa vie à un écrivain

flamand, Willy Spillebeen. Elle aurait eu une liaison

avec Céline après la parution du Voyage au bout de la

nuit.

L’auteur prend des notes, et quelques années

plus tard publie un roman tiré de cette confession :

De varkensput qu’on pourrait traduire par Le trou

à rats, paru en 1985 aux éditions Manteau, à Anvers.

(Une autre explication serait que c’est sa

sœur, Claire Vuylstecke, qui aurait connu Céline et qui

se serait confiée à Jeanne, laquelle se serait

« appropriée » cette histoire.

« Madame Morbecq

lisait Céline et affirmait avec plaisir en être devenue

« frigide ». Elle scrutait alors mon visage pour y

déceler l’effet provoqué par un tel langage. Pour la

première fois de ma vie, Céline me fit littéralement

prendre conscience de mon existence. A la lecture de ce

livre, je me sentis être biologiquement un lapin

apprivoisé par un serpent (je n’ai jamais été un lapin

sauvage ; j’étais trop calculatrice pour cela, même avec

Céline).

Je lisais, haletante, les sens en feu, frisant la

nausée, ce qui m’excitait. (…) Il devint mon modèle. Je

ne comprenais pas sa vulgarité mais elle m’attirait ;

nue qu’elle était et tellement plus honnête que le monde

frelaté de Madame Morbecq. Je lus et relus son livre. La

seconde fois je le relus surtout au lit. Et chaque fois

que je le posais pour m’endormir, cet univers

particulier dont Bardamu voulait s’évader sans jamais y

parvenir m’envahissait à nouveau. A cette époque, je

découvrais au hasard des journaux que recevait Madame

Morbecq à quel point Céline est un grand écrivain. Mais

je sais qu’il n’écrivait pas le français qu’appréciait

Elsschot.

Voilà la raison qui me fit hésiter à lui écrire, par

l’entremise de son éditeur Denoël. Manifestement

Elsschot ne m’en avait nullement guérie. Je joignis à ma

lettre les deux récits qu’il avait traités si

dédaigneusement. J’exprimai mon admiration dithyrambique

pour le Voyage.

Vint une réponse courte, officielle, amicale, mais

évasive en ce qui concerne mes écrits. Ceci dépassait

l’entendement de l’écrivain Céline, écrivit-il. Chacun

avait « sa petite musique à soi. » La mienne était bien

différente de la sienne. La courte missive était signée

par « L.F. Destouches ».

(…) J’estime maintenant que je ne noircissais des

feuilles que pour pouvoir grandir dans l’estime de

Céline. Et le style utilisé faisait penser à du Céline.

Je me trouvais moi-même grossière. J’avais entre temps

écrit à Céline que je finirais par monter à Paris, ce

qui s’est avéré exact. Mais je n’avais même pas suggéré

de le rencontrer.

Une réponse brève me parvint rapidement. Il voulait me

voir. Je lui adressai une réponse accompagnée d’une

photographie flatteuse pour lui permettre de me

reconnaître lorsqu’il aurait à m’attendre Gare du Nord.

(…) C’est donc mon

physique que je devais remercier pour

l’intérêt que me portait Céline. Déjà, lors de cette

première rencontre, il déclara qu’il n’existait pas de

filles laides, « pourvu qu’elles soient jeunes et

sachent baiser ! » physique que je devais remercier pour

l’intérêt que me portait Céline. Déjà, lors de cette

première rencontre, il déclara qu’il n’existait pas de

filles laides, « pourvu qu’elles soient jeunes et

sachent baiser ! »

(…) Dès cette première rencontre, je fus tout de suite

prête à renoncer à une vie sans danger et de

partager mon existence avec cet homme que je ne

connaissais qu’au travers du Voyage, de quelques

lettres et d’une première rencontre. Un homme qui, je le

sais maintenant, vivait une vie pleine en premier lieu

d’un altruisme absolu rempli de désillusions et en

second lieu d’un cynisme blessant tant pour lui-même que

pour les autres ; poussé qu’il était par un besoin de

seulement faire place nette pour toujours recommencer à

zéro, ne respectant rien ni personne, ni certainement

lui-même, et plus tard du fait de sa méfiance

irraisonnée qui ne lui faisait voir partout que des

ennemis.

(…) Je lui rendis visite rue Lepic. Il vint me voir

deux ou trois fois à Anvers. Il y prit une chambre

d’hôtel pour nous deux. Chaque fois, il venait du

Danemark ou de Suède, du moins pour autant qu’il m’en

souvienne. Finalement, j’éprouvais pour lui un besoin

dément qui me faisait mal lorsque j’y pensais. Une sorte

de manque fébrile et physique que je ressentais dans mes

seins et dans mon ventre. A en avoir le souffle coupé.

Vertige. Il s’agissait évidemment de désir sexuel.

(…) Il ne m’a jamais donné son avis sur mon travail.

Mais par contre, il me fit de nombreux commentaires sur

mon popotin, mes nichons, mes cuisses, mes longs cheveux

que je laissais flous et qui, Dieu merci, avaient le don

de le rendre lyrique, d’un lyrisme noir. Du Baudelaire.

Je fonçais. Avec les yeux grands ouverts et la bouche

gloutonne. Avec un corps gourmand.

Finalement c’est sans cesse que je me jugeais trop

banale pour lui. Après tout, je n’étais guère plus

qu’une gamine s’offrant à lui et dont il abusa car il

usait de tout et de chacun ainsi d’ailleurs que de

lui-même.

Il finit par me faire comprendre que la vie que je

menais ne me poussera jamais à écrire. Lettre après

lettre, je laissais donc tourbillonner notre

correspondance dans l’âtre, tout en sifflotant comme un

refrain « Adieu Louis, adieu Louis. » Avec

l’impression d’être dure comme de la pierre… jusqu’à ce

que les larmes jaillissent… sans aucun effort de ma part

pour les retenir. Je pleurais, baignant dans un silence

de mort. Et le feu ne crépitait même plus lorsque cet

homme de papier sortit de ma vie…

J’espérais que je n’aurais plus jamais à pleurer de la

sorte et réalisais que je me trouvais là, devenue riche,

et que, c’était justement cet état de richesse qui avait

produit la femme que j’étais devenue, là dans cette

chambre. Ce fut alors que pour la première fois je me

nommai moi-même « Soledad ».

Quelqu’un était mort pour moi. Quelqu’un que j’avais

été capable d’aimer pour de bon. Et j’étais là,

irrévocablement seule. Par la suite, je n’ai jamais

vraiment compris pour quelle raison j’avais rompu avec

Céline. Peut-être bien à cause d’une autre conscience de

moi-même née de cette notion de richesse. Par la suite,

j’ai encore reçu un mot de rupture de Céline qui me

congratulait pour mon héritage. J’ai également brûlé ce

mot. Je n’ai plus pleuré. J’ai bien entendu conscience

de la valeur que peut avoir actuellement cette

correspondance et que je n’aurais pas dû la brûler. Mais

une valeur ne signifie que de l’argent. En définitive,

je n’éprouve aucun regret d’avoir tout détruit.

Déjà la seule pensée qu’aujourd’hui quelqu’un aurait

pu lire mes misérables écrits et ces mots de Céline qui

représentent pour moi une telle charge de sentiment

(ah ! je n’ai pas à conter ce que je faisais chaque fois

que je recevais une lettre de lui, folie des sens,

érotisme, tout cela est si lointain…) ; cette pensée

m’est décidément insupportable ? »

Willy Spillebeen (De Varkensput, éd. Manteau,

1985). (BC n°193, décembre 1998).

***

A Charles Deshayes

Le 30 septembre 1948

Mon cher Deshayes

Je suis au courant de ce Gala des vaches. Paraz fait

argent de tout. Il est malade. Il publie mes lettres -

son livre autrement ne trouverait pas d'éditeur ! Le

coup est banal. Il ne m'a pas demandé d'autorisation.

Il ne m'écrit plus. Je l'ai traité de putain

(1). Amen.

L'histoire belge ! Je n'y comprends rien. Mme

Feys Vuylsteke m'est connue - de Geluwe - du

genre bienfaitrice et cul bénit. Je n'ai rien accepté

d'elle, sinon le prêt de livres, ponctuellement

renvoyés. Quel jeu joue-t-elle ? JE M'EN FOUS. Je suis

bien décidé à déclarer apocryphe tout ce qui se publiera

hors de moi. C'est simple - pures inventions,

falsifications - 1 000 précédents hélas ! Mais

faites l'âne pour avoir du son. Faites venir cet article

ou cet opuscule Céline démasqué ! etc. J'avais

donné votre adresse et votre nom à cette ratichonne

(comme ami). Donc aucune surprise. Mais ce qu'elle veut

au fond ? Je n'en sais rien. Son mari était " résistant

belge " en Angleterre !!! Elle est riche.

Brasseries, imprimeries. Que ce soit aussi une bourrique

cela me ferait bien plaisir. Le contraire me gênerait

presque. Le principal est d'obtenir ce Céline

démasqué. Dussiez-vous l'imprimer à votre tour ! Le

tout est de bien rigoler. Cette femme se pique de

littérature, elle a publié divers opuscules "

moralisants ", dilutions de sacristie... Tout est donc

possible !

En chasse mon ami ! Du tact !

A vous

LFC

(1) " Tu vas aller faire le chienlit,

le " cher maître " à Paris, dédicacer, trouducuter - Tu

vas te faire abattre un de ces jours par un vengeur

photogénique. 45 Vernes c'est 45. C'est pas des phrases.

Si tu ne crèves pas sous les balles tu crèveras des

trous de BK. Mais putain tu es, tu veux être - écrivain

- c'est tout dire ". (lettre du 10 septembre 1948, qui

répond à une lettre de Paraz du 3 septembre : " Je

compte aller à Paris à la fin du mois au moment de la

parution du Gala des vaches ).

(Lettres,

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, p.1080, 2009).

------------------------

Annie REICH et Anny ANGEL

Sa maîtresse juive, Cillie PAM l'introduisit dans

les milieux freudiens de Vienne.

En cette ville brillante, cet antisémite goûtait le milieu intellectuel

juif et en recommandait la fréquentation à une de ses

maîtresses de Montmartre, Erika, elle-même juive

allemande.

Cette Europe habsbourgeoise l'enchanta toujours...

Grâce à Cillie Pam, qu'il essaie d'aider de son mieux

depuis sa rencontre en septembre 1932, il rencontre

Annie REICH et Anny ANGEL, également d'origine juive,

inscrites au Parti communiste, psychanalystes

spécialisées en traumatisme et perversité infantile,

avec lesquelles il discute de politique et de

psychanalyse...

Anny ANGEL : Avant qu'Anny ANGEL émigre en Hollande en

1936 pour fuir les nazis autrichiens, Céline lui propose

son appartement à Paris.

En 1936, elle s'installe en Hollande où elle exerce la médecine pendant

l'Occupation sous une fausse identité, puis

gagnera les U.S.A. où elle dirigera des cours de

thérapies.

Annie REICH : en 1938, quitte Vienne pour New York où

elle deviendra présidente de la Société de psychanalyse.

(Le Petit Célinien, E. Mazet, interview, 2012)

[Premiers jours de juillet 1933.]

Chère Cillie

Je

vous suis bien reconnaissant de m'avoir fait connaître

Annie Reich elle est aussi gentille que mes autres amies

d'Europe centrale et c'est beaucoup dire. Elle m'a dit

mille choses tout à fait utiles et m'a rendu en quelques

jours presque intelligent.

Faites mes bonnes amitiés à Annie Angel. Dites-lui que vraiment je pense à

son affaire et que plus j'y pense plus j'ai peur de

l'avenir - (ou ne le lui dites pas). Ici j'ai retrouvé

tous mes petits soucis (en comparaison avec les vôtres).

J'ai rencontré à Prague des littérateurs bien excités et bien

ennuyeux. Je ne voyagerai plus jamais publiquement. Mon

narcissisme est ailleurs...

Affectueusement et encore bien merci -

Louis.

Qu'est devenue la petite fille de Hambourg ?

(Lettres, Pléiade, Gallimard 2009).

***

Anny REICH (1903-1971), née Pink : psychanalyste qui a

épousé en 1921 Wilhelm Reich (1897-1957). En 1933, Reich

ayant une liaison avec la danseuse Elsa Lindenberg,

militante communiste de Berlin, Anny divorce et vit avec

le Dr Thomas Rubinstein.

Anny ANGEL-KATAN (1898-1992) : psychanalyste, membre du

parti communiste, fille du Dr Ludwig Rosenberg, amie

d'enfance d'Anna Freud, épouse en 1924 d'Otto Angel puis

de Mauritz Katan en 1937.

(E. Mazet, Spécial Céline n°25, 2017).

------------------------

1932. Cillie PAM (AMBOR)

Professeur de gymnastique

rencontrée au Café de la Paix le 4 septembre 1932.

Cillie est autrichienne et d'origine juive.

Ils se lient et quand elle tombe malade, le Docteur Destouches l'installe

dans la chambre d'Elizabeth Craig au 98 rue Lepic

où

il la soigne avec dévouement. où

il la soigne avec dévouement.

Deux semaines commencent ensemble après quoi PAM retournera à sa vie et à

son travail à Vienne.

Aux cours des 7 années qui vont suivre, ils se verront rarement mais leur

correspondance fut régulière.

En 1939, Cillie AMBOR quitte Vienne pour l'Australie après que son mari

Max Pam, mort à Dachau le 16 déc. 1938 ait été enterré à

Vienne le 19 janvier 1939.

A Cillie AMBOR

Dimanche [25 septembre 1932]

Chère Cillie

Vous voici à

Vienne au milieu des popos. Mon rêve. J'ai bien reçu

votre lettre du train. Vous avez été tout à fait

délicieuse avec moi et je suis bien content que vous

vous soyez un peu amusée en ma compagnie.

Vous possédez mille charmes et qualités en plus d'un superbe et

inoubliable " Popo ". Seulement il faut devenir plus

positive et ambitieuse. Songer à l'avenir. En un mot

refaire votre vie, sur des principes bien utilitaires.

Ce n'est pas gai je le sais bien. Mais c'est encore plus

triste de ne plus avoir de jeunesse, ni de popo, ni

d'argent. Et tout cela est vite arrivé. Je songe à vos

parents de Munich qui doivent connaître des gens

riches...

Je vous aime bien et j'ai peur de l'avenir pour vous. Ce romantisme

de la médiocrité et des petites économies ne prend du

charme qu'avec une grande passion...

Vous n'avez plus, vous n'aurez plus de grande passion. Il faut

s'organiser pour la paresse et le confort. Il pleut

enfin aujourd'hui mais le Soleil menace de traîtres

retours...

Je ne serai complètement tranquille qu'à la Toussaint, fête des

Morts, alors il pleut vraiment...

Je vous embrasse chère mignonne Cillie, écrivez-moi et pensez

à moi dans le présent et dans l'avenir.

Louis

(Lettres Pléiade, Gallimard

2009).

***

A Cillie AMBOR

[octobre 1936]

Chère Cillie

Te voici donc parvenue

presque au terme de ton voyage !

(1) Enfin tu

vas être heureuse - du moins je l'espère ! Toi si

gentille, si profondément bonne, toi que j'aime tant.

J'aurais bien voulu t'épouser aussi Cillie si j'avais

été riche. Hélas ! tu sais que ce n'est pas le cas.

Je suis revenu de Russie, quelle horreur ! quel bluff

ignoble ! quelle sale stupide histoire ! Comme tout cela

est grotesque, théorique, et criminel ! Enfin !

Mais si Cillie, on veut ma mort. Je n'invente rien ! Lis encore ce

journal. (2)

J'en reçois comme cela chaque semaine. Cela n'a pas

beaucoup d'importance. Quelle importance ? Aucune en

vérité - aucune. Allons porte-toi bien Cillie et

écris-moi aussitôt délivrée !

Affectueusement à toi

Louis

(1) Sous la plume de Céline, on

ne peut qu'être frappé par l'emploi du mot pour désigner

le terme d'une grossesse.

(2) Sans doute Céline avait-il fait état de ces menaces

dans une lettre précédente. L'article qu'il envoie à

Cillie est probablement le numéro du Merle blanc du 3

octobre.

(Lettres,

La Pléiade, Gallimard 2009, p. 513).

-------------------------

Erika IRRGANG

Un soir, au début de la

Débâcle économique de 1932, il recueillit chez lui, 98

rue Lepic, une " étudiante " famélique. A bout de

ressources, Erika IRRGANG vaguait, allemande, dans les

rues de Montmartre.

(...) Dans le lit où Céline repose avec cette israélite, ramassée au

ruisseau, il suscite une Féerie médiévale. (...) Son

labeur au Dispensaire de la rue Fanny terminé, ce

Docteur-Chevalier la retrouvait, le soir, au " Pigalle's

Tabac ", rue de Clichy. (...) Nous flânions, écrit-elle, à travers la

nuit nocturne d'un quartier mal famé. Il parlait avec de

vieux ivrognes et de pâles prostituées. Il donnait à un

pauvre diable, aux poumons rongés, une entrée pour un

des refuges municipaux, haussait violemment les épaules

lorsque le malade déchirait le papier devant nos yeux.

(...) Pour m'égayer, il me proposa une fois, après une

telle ballade dans la nuit, de regarder le lever du "

soleil " au Bois de Boulogne. C'était un matin

magnifique. Nous parlions peu et nous ne rencontrâmes

personne jusqu'au moment du petit déjeuner dans un café

du Parc.

Clichy. (...) Nous flânions, écrit-elle, à travers la

nuit nocturne d'un quartier mal famé. Il parlait avec de

vieux ivrognes et de pâles prostituées. Il donnait à un

pauvre diable, aux poumons rongés, une entrée pour un

des refuges municipaux, haussait violemment les épaules

lorsque le malade déchirait le papier devant nos yeux.

(...) Pour m'égayer, il me proposa une fois, après une

telle ballade dans la nuit, de regarder le lever du "

soleil " au Bois de Boulogne. C'était un matin

magnifique. Nous parlions peu et nous ne rencontrâmes

personne jusqu'au moment du petit déjeuner dans un café

du Parc.