|

LES

BATEAUX

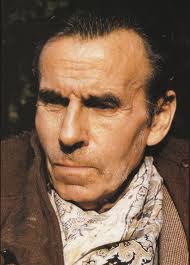

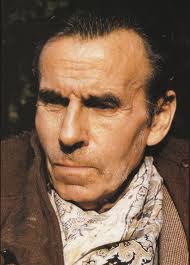

LE MEKNES

En 1936, Céline décide de faire un voyage en Russie

soviétique, pour dit-il, y dépenser ses droits d'auteur.

Il y découvrira les beautés de Leningrad, son musée de

l'Ermitage, le théâtre Marinski. De ce voyage naîtra

Mea culpa, son premier texte politique, qu'il

publiera la même année chez Denoël et Steele. C'est

durant le trajet de retour en France à destination du

Havre que cette photo a été prise, à bord du Meknès,

paquebot de la Compagnie générale transatlantique.

(Le Petit Célinien, jeudi 3 mai 2012).

Louis-Ferdinand Céline à bord du

Meknès (1936)

***

Louis-Ferdinand CÉLINE : «

avec vergues, voiles, nuages, tempêtes ! »

Alors faut l'avouer quelque chose ! les navires à

travers les âges... vraiment du grisant comme choix...

de tous les siècles et pavillons... des draggars

jusqu'aux longs-courriers, clippers, paquebots mixtes et

frégates, galions et corvettes... tous les bourreurs de

l'océan par tous les temps et parages... plats bleu

d'azur, mers de plomb, ouragans d'écumes !... C'était

tentant comme emplette, autre chose que les courses

étoupe... le réassortiment des fontes... Ah ! j'en

aurais pris des navires, une

collection,

un vrai choix, j'en aurais mis plein les murs, plein

l'escalier du colonel, plein notre chambre avec

Sosthène, un caprice une rage tout d'un coup, deux trois

beaux trois-mâts par exemple, et puis cinq six mixtes à

vapeur ?... collection,

un vrai choix, j'en aurais mis plein les murs, plein

l'escalier du colonel, plein notre chambre avec

Sosthène, un caprice une rage tout d'un coup, deux trois

beaux trois-mâts par exemple, et puis cinq six mixtes à

vapeur ?...

« Chiche ! qu'elle me défie la gosse.

- Chiche alors ! go ! la douzaine ! »

Et les plus beaux en couleurs, et puis encore douze !

avec vergues, voiles, nuages, tempêtes ! perroquets

tendus ! les vents d'ouragan plein les drisses ! je

lésine en rien. Je m'en colle pour quarante-sept livres

! Lorgnon il en louche quand même quand je lui allonge

quarante-sept fafs... Il m'avait jamais rien vendu... Ça

me faisait un très fort rouleau en plus de ma quincaille

mes fontes... Et que c'était moi le colletineur !...

enfin je m'étais passé l'envie... Il était plus temps de

se dédire... Bien sûr c'était peu raisonnable... encore

sur le pèze au colon ! Y avait plus de limites !... j'y

ai fait bien remarquer à la petite... qu'elle était

fautive comme moi... qu'elle m'avait dit chiche... ça y

était égal inconsciente... c'est des histoires qu'elle

voulait... que je commente encore les batailles, les

autres tableaux du magasin. J'ai dit où c'était :

Wardour Street... deux pas après le Palladium...

Il en avait bien d'autres Binocle, des cartes anciennes

de toute beauté... les batailles célèbres, Lépante, les

galères tonnantes... en plus des monstres marins !...

baleines poustouflantes des naseaux... furieuses à la

lame... en pleine charge contre les frégates ! les

caravelles d'Armada en pleine bourrasque atlantique

debout à crever l'océan, éclatantes de mousse et

poudre... des sujets formidables !... et puis tout un

rayon d'atlas, tous les grands tracés du long cours...

les distances d'émeraude : Pernambouc 3 000 milles...

Yokohama 10 100... Tahiti 14... et puis d'autres semis

au vent... tout au bout du monde... aux antipodes, plus

loin encore... l'embarras du choix...

(Guignol's band II, Pléiade, p.453. In Le Petit

Célinien, jeudi 18 septembre 2014).

***

LE CHELLA

" Après la déclaration de guerre de 1939,

Louis-Ferdinand Céline « va vivre un épisode bouffon,

très célinien. En septembre, il devient médecin maritime

pour la compagnie Paquet. Il embarque donc sur le Chella,

qui assure la ligne vers le Maroc. Mais dans la nuit du

5 au 6 janvier 1940 devant Gibraltar, le navire éperonne

par mégarde un aviso britannique. Il y a vingt-sept morts du

côté anglais et le docteur Destouches (vrai nom de

Céline) soigne les victimes. Le Chella rallie tant bien

que mal Marseille.» (François Gibault, dans Lire

hors-série n°7).

mégarde un aviso britannique. Il y a vingt-sept morts du

côté anglais et le docteur Destouches (vrai nom de

Céline) soigne les victimes. Le Chella rallie tant bien

que mal Marseille.» (François Gibault, dans Lire

hors-série n°7).

Céline est en fait volontaire mais trop vieux pour

aller au front et invalide à 75% depuis la Première

Guerre mondiale après des faits d’arme qui lui valurent

des médailles et la quatrième de couverture en couleur

de L’Illustré national. Il devient donc médecin

de bord sur le Chella, réquisitionné pour des

transports d’armes : « Militaire comme tu me connais,

tu ne seras pas surpris de me voir devenu médecin de la

marine de guerre et embarqué à bord d’un paquebot armé

» écrit-il à un de ses amis, le docteur Camus.

Il écrit aussi à René Arnold : « Gibraltar 11

janvier [1940] À peine venais-je de vous écrire que nous

faisions naufrage devant ce port. Heureusement (si l’on

peut dire) sauf, mais ayant expédié au fond 24 vaillants

anglais. Collision de détroit ! avec explosion - et

blessés partout. Quelle nuit ! Quelle longue nuit ! Nous

rejoindrons Marseille plus tard et puis je rechercherai

un embarquement. Comme la vie est aléatoire ! ».

Enfin il précise, toujours professionnel : « Les

médicaments font merveille ! après cette nuit dans l’eau

que de bronchites guéries, prévenues ! ».

(Extrait de

Chella, Lyautey et Céline,

article du site

Maîtres du vent,

Le Petit Célinien, 28 juillet 2011).

Photo: Le paquebot Chella de la compagnie

de navigation Paquet dans un bassin du port de la

Joliette. (Collection

des Archives du musée d’histoire de Marseille).

Paquebot en acier de 130 mètres de long, construit aux

Forges et chantiers de la Méditerranée à La Seyne en

1933.

*********

LE RMS TARQUAH

Le 1er mai

1917, le RMS Tarquah de l'Affican Steamship Company

entre dans le port de Liverpool, en provenance

d'Afrique, avec à son bord Louis Destouches dans un très

piètre état. Il a vingt-deux ans et vient de passer un

an au Cameroun, protectorat allemand occupé par les

Anglais et les Français, au service de la Compagnie

forestière Shanga-Oubangui. Après quelques mois au

consulat de Londres où il avait découvert les bas-fonds

et s'était même marié, le jeune réformé avait quitté

l'Europe

pour

un poste en Afrique de " surveillant de plantations ". pour

un poste en Afrique de " surveillant de plantations ".

Avant même de débarquer à Douala, Louis avait écrit à

ses amis pour leur faire part de sa désillusion. Ainsi,

le 1er juin 1916, de Lagos, à Simone Saintu : " Votre

vieil ami a bien changé, il est devenu encore plus

vilain qu'avant, couleur rieur citron, secoué par une

fièvre qui paraît m'affectionner, légèrement rendu myope

par les doses exorbitantes de quinine absorbées,

transpirant ou grelottant, suivant les heures. " Et,

le lendemain, à Albert Milon : " Rien n'est plus

triste que les visages des colons d'ici jaunes,

languissants, l'air miné par toutes les fièvres

possibles. Tristes épaves dont la vie semble s'échapper

peu à peu, comme absorbée par un soleil qui noie tout et

tue infailliblement ce qui lui résiste. "

Dès son arrivée à

Douala, il est envoyé à Bikobimbo, village de la tribu

des Pahouins, plus ou moins anthropophage, à vingt-sept

jours de marche de Douala, à onze jours du premier

Européen. En ce lieu perdu d'une terre étrangère, Louis

Destouches souffre de solitude. Une des constantes de sa

vie. Il s'organise du mieux qu'il peut, avec les moyens

du bord : " du matin au soir je me promène entouré

d'épais voiles contre les moustiques. Je fais ma cuisine

moi-même de peur d'être empoisonné. Je m'intoxique à la

quinine et à pas mal d'autres

drogues pour me protéger des fièvres " (28 juin

1916, à Simone Saintu).

Il est armé en permanence et craint d'être mangé par ses clients ou par

ses employés. Et en plus, il n'aime pas les Noires : "

Jamais je n'ai été aussi sage, j'ai horreur des Noires

j'ai trop aimé les Blanches. " (14 septembre 1916, à

ses parents).

(François Gibault, Figaro Hors-Série 2011, 1er mai

1917, Retour d'Afrique, in Le Petit Célinien, 21 avril

2012).

*********

Le ciel en bateau.

" L'amour de Céline

pour les bateaux est bien connu. Le train, le ballon, le

métro feraient même figure de second violon à côté des

transports maritimes. : " Je connaissais un peu la

marine, plus que la technique ferroviaire... J'ai même

fait naufrage à Gibraltar... vous dire ! "

(Rigodon p. 201). La marine à voile est au plus haut

niveau dans la hiérarchie des transports. Les beautés

féminines sont, pour Céline, des " trois-mâts " :

Elle possédait Sophie cette démarche ailée, souple et précise qu'on

trouve, si fréquente, presque habituelle chez les femmes

d'Amérique, la démarche des grands êtres d'avenir que la

vie porte ambitieuse et légère encore vers de nouvelles

façons d'aventures... Trois-mâts d'allégresse tendre, en

route pour l'Infini... (Voyage p. 473).

Cette passion ne

s'exprime nulle part avec autant d'intensité que dans

Guignol's band 2. Devant un bateau, le narrateur

bascule dans le rêve : " Il [le trois-mâts] me

secouait. Je voyais plus très bien, sous le charme, le

lieu, la situation... l'embarquement pour la berlue ! "

(GB 2, p. 673). Le bateau est un transport magique,

féerique. Son élément n'est pas tant la mer que le ciel

:

Le plus tragique

c'est les filins qui retiennent le navire par les bouts,

gros comme il est, énorme en panse, il est léger, il

s'envolerait, c'es un oiseau, malgré les myrions de

camelotes dans son ventre en bois, comble à en crever,

le vent qui lui chante dans les hunes l'emporterait par

la ramure, même ainsi tout sec, sans toile, il

partirait, si les hommes s'acharnaient pas, le

retenaient pas par cent mille cordes, souquées à rougir,

il sortirait tout nu des docks, par les hauteurs, il

irait se promener dans les nuages, il s'élèverait au

plus haut du ciel, vive harpe aux océans d'azur, ça

serait comme ça le coup d'essor, ça serait l'esprit du

voyage, tout indécent, y aurait qu'à fermer les yeux, on

serait emporté pour longtemps, on serait parti dans les

espaces de la magie du sans-souci, passager des rêves du

monde ! (GB 2, p. 672).

C'est en bateau,

que Céline voudrait s'envoler. Le Haut, le Nord, la

Beauté, l'Idéal : nous sommes tout près de la légende :

" On a été lire les noms, en or jaune et rouge aux

écus... Le Draggar, le Norodosky... Ah ! le Kong Hamsün

!... " (GB 2, p. 671). La rêverie de ces noms est

clairement " orientée " : le Draggar, autant dire le

Drakar, le transport des hommes du Nord ; dans le

Norodosky, on reconnaîtra le Nord, l'or et le ciel ;

enfin avec le Kong Hamsün, nom jumeau d'un

jumeau, le prix Nobel collaborateur Knut Hamsün, Céline

indique clairement de quel rêve il s'agit.

La féerie, la

légende, versant " positif " des pamphlets (tout aussi

compromis idéologiquement) n'arrive cependant pas à

terme dans les romans. Pour embarquer sur le Kong

Hamsün, Ferdinand doit abandonner Sosthène et

Virginie. L'embarquement rate comme tous les

embarquements de l'œuvre.

Le bateau n'a pas sa place dans les romans : pensons à

la traversée périlleuse de Bardamu sur

l'Amiral-Bragueton, au retour en galère, aux minables

mensonges de la péniche toulousaine, au grand voyage de

renvoyage en Angleterre...

(David Décarie, Métro-tout-nerfs-rails-magiques,

Editions 8, mars 2018).

*********

Le Kong Hamsuns.

Ah ! je veux ! Ah ! les

superbes ! Quelles étraves ! Quels flancs ! Quel prestige ! Ah ! les admirables

navires ! Ils sont à quai là deux, trois, quatre, bien sages, géants bord à bord

!

Ils tiennent presque toute la nappe, tout Canion Dock de foc en proue, d'amples

carrures, à vergues planantes ! de ciel en poupe, d'un bord à l'autre, à

profiler, tremblantes au miroir du bassin, d'immenses ramures, beauprés lancés,

flèches d'aventure, à raser les toits, loin par-dessus les hangars.

Nous passons au long faufilons d'une amarre à l'autre... A l'ombre de proue

tout incline, fouit en laideur, ratatiné rien ne supporte, racorni, rat d'eau,

rat d'homme, rien ne rivale piteux étonne, faible, disparaît raton.

L'admirable

envol des étraves... Pitié pour nous ! Nous rôdons encore un peu à toucher les

filins, les ancres, pendeloques, breloques de géants, tampons colosses,

dentelles d'algues, vertes, bleues, rouges, à bout de chaîne, parure d'abysses,

dieux de terreur, perruques. L'admirable

envol des étraves... Pitié pour nous ! Nous rôdons encore un peu à toucher les

filins, les ancres, pendeloques, breloques de géants, tampons colosses,

dentelles d'algues, vertes, bleues, rouges, à bout de chaîne, parure d'abysses,

dieux de terreur, perruques.

On a été lire les noms en or jaune et rouge aux écus... Le Draggar,

le Horodosky... Ah ! le Kong Hamsuns !... Ah ! je l'admire

d'emblée. J'extase ! Quel meuble ! Je le touche ! L'ampleur, la force de ce gros

flanc ! Rapeux ! Brun crasse, bois et sel !... Mousses d'embrun !... le flanc

s'élève... s'élève encore... exaltant ! Courons en proue ! Quel défi ! la proue

! Quelle majesté ! Creusée au motif ! L'énorme barbu couronné domine l'étrave !

Cuirassé ! Tout ! Glaive au poing ! Il ordonne, commande ! aux flots !

C'est lui ! le Kong Hamsuns ! frisé ! bouclé !

barbu ! les yeux verts ! repeint tout frais ! Navire superbe prêt à l'élan !

Larguez ! Larguez ! Pas encore ? Quelle multitude ! Quel labeur ! Plein les

passerelles ! et tous les échelons ! grimpent, déboulinent cent... mille...

suants... Ça se précipite... grouille de partout...

l'afflux docker... à surcharger postes et cuisines... à colporter barils et fûts

! cotons, énormes bobines, par trois, par six !... bonder les soutes...

whisky... brandy pour les tropiques... fil de fer pour les antipodes !...

J'accroche un quinteux sur une borne... Il me regarde vague... Je le secoue...

- Jovil ? Jovil le Skip !... ?

[...] Le plus tragique c'est les filins qui retiennent le navire

par les bouts, gros comme il est, énorme en panse, il est léger, il

s'envolerait, c'est un oiseau. Malgré les myrions de camelotes dans son ventre

en bois, comble à en crever, le vent qui lui chante dans les hunes l'emporterait

par la ramure, même ainsi tout sec... sans toile, il partirait, si les hommes

s'acharnaient pas, le retenaient pas par cent mille cordes souquées à rougir, il

sortirait tout nu des docks par les hauteurs, il irait se promener dans les

nuages, il s'élèverait au plus haut du ciel, vive harpe aux océans d'azur, ça

serait comme ça le coup d'essor, ça serait l'esprit du voyage, tout indécent, y

aurait plus qu'à fermer les yeux, on serait emporté pour longtemps, on serait

parti dans les espaces de la magie, du sans-souci, passager des rêves du monde !

C'est les filins, c'est les câbles qui le ligotent, le retiennent de partout,

qui gênent à quai tout le trafic, qui font que tout le monde se casse la gueule

et que Jovil le Skip hurle si fort. On largue qu'au dernier instant, il prend le

vent s'en va tous deux !...

C'est pas autre chose les miracles ! Ah ! je suis heureux que près des

bateaux, c'est ma nature, j'en veux pas d'autre !

(Le pont de Londres, Folio, 1978, P.392).

*********

Goélettes et Virginia.

C’est dans

Guignol’s Band encore que Céline a le mieux exprimé

cette nostalgie des ports, le charme de ces paysages entre ciel et eau, avec

leurs docks et leurs bateaux qui entraînent, et les brouillards qui pèsent sur

les gens et les lieux, qui les confondent, les oublient et les enchantent.

Tout dépend du genre que l’on aime !... Je

vous le dis sans prétention !... Le ciel… l’eau grise… les rives mauves… et l’un

dans l’autre, ne se commande… doucement entraînés à ronde, à lentes voltes et

tourbillons, vous vous charmez toujours plus loin vers d’autres songes… tout à

périr à beaux secrets, vers d’autres mondes qui s’apprêtent en voiles et brumes

à grands dessins pâles et flous, parmi les mousses et la chuchote… Me

suivez-vous ?

Céline trouve là des accents lyriques assez bouleversants. Son

écriture ne pèse plus. Elle se répète musicalement, en infimes variations

nostalgiques. Le passé et la mort viennent battre comme un ressac. Et il ne

reste plus sur sa page que l’écume de ses visions et de ses regrets.

O bien trop poignants souvenirs ! grandeurs,

misères, charges du large ! Dundee Goélette Côtres à l’embrun ! Mort les

Aliges ! Mort le Charme ! Evaporée cavalerie mousse ! Hauts flots grondants à

recouvert ! Adieu Cardiff gras et de poisse, pelles à charbon bourrant d’écume !

Adieu focs fous et brigantines ! Adieu ! vagues libres et de vent…

Les bateaux, les bateaux

à voiles lui paraissent affranchis de la pesanteur.

Comme les danseuses. Mieux que les danseuses. Comme les

animaux, comme les chats. Mieux que les chats… Dans leur

perfection, ils atteignent à l’inhumain, si tant est que

le propre de l’humain, c’est la lourdeur, la terrible

pesanteur…

« L’homme est lourd », ne cessera de répéter

Céline. Il se pourrait que tout son art poétique ne

consistât en dernière analyse qu’à échapper à cette

pesanteur, qu’à faire voltiger les phrases – en musique,

en ondes…

Et de même que l’homme n’a de cesse de tout rabattre à sa commune

mesure, au poids accablant de ses digestions, de ses

intérêts et de ses rancœurs, de même les bateaux se

voient-ils ligotés à leur tour, maintenus à quai comme

par l’effet d’une jalousie ou d’une vengeance médiocre.

Le plus tragique c’est les filins qui

retiennent le navire par les bouts, gros comme il est,

énorme en panse, il est léger, il s’envolerait, c’est un

oiseau. Malgré les myrions de camelotes dans son ventre

en bois, comble à en crever, le vent qui lui chante dans

les humes l’emporterait par la ramure, même ainsi tout

sec… sans toile, il partirait, si les hommes

s’acharnaient pas, le retenaient pas par cent mille

cordes souqués à rougir, il sortirait tout nu des docks

par les hauteurs, il irait se promener dans les nuages,

il s’élèverait au plus haut du ciel, vive harpe aux

océans d’azur, ça serait comme ça le coup d’essor, ça

serait l’esprit du voyage, tout indécent, y aurait plus

qu’à fermer les yeux, on serait emporté pour longtemps,

on serait parti dans les espaces de la magie, du

sans-souci, passager des rêves du monde ! (…) C’est pas

autre chose les miracles ! Ah ! je suis heureux que près

des bateaux, c’est ma nature, j’en veux pas d’autres !

Lorsque Céline comparait autrefois les femmes à des

navires, ses images n’étaient pas seulement piquantes.

On mesure désormais leur nécessité. Tout vient ici les

recouper, les approfondir. Il parle de Virginia

exactement comme il parlait des goélettes…

C’est Virginia la plus gracieuse, sans

aucun doute… une enchanteresse… Elle pèse rien dans la

musique… Tout le monde l’admire… elle est exquise …

c’est l’esprit du tourbillon… l’essor l’emporte c’est un

rêve… aux flonflons… vire, glisse, câline… s’envole un

deux trois la valse… poupée…

(Frédéric Vitoux, Céline, Les dossiers Belfond, 1987).

*********

L'Amiral Bragueton.

" En Afrique ! que j'ai dit

moi. Plus que ça sera loin, mieux ça vaudra ! " C'était

un bateau comme les autres de la Compagnie des Corsaires

Réunis qui m'a embarqué. Il s'en allait vers les

tropiques, avec son fret de cotonnades, d'officiers et

de fonctionnaires.

Il était si vieux ce bateau qu'on lui avait enlevé jusqu'à sa plaque de

cuivre, sur le pont supérieur, où se trouvait autrefois

inscrite l'année de sa naissance ; elle remontait si

loin sa naissance qu'elle aurait incité les passagers à

la crainte et aussi à la rigolade.

On m'avait donc embarqué là-dessus, pour que j'essaie de me refaire aux

colonies. (...) Tant que nous restâmes dans les eaux

d'Europe, ça ne s'annonçait pas mal. Les passagers

croupissaient, répartis dans l'ombre des entreponts,

dans les W.C., au fumoir, par petits groupes soupçonneux

et nasillards. Tout ça bien imbibés de picons et

cancans, du matin au soir et semblait-il sans jamais

regretter rien de l'Europe.

Notre navire avait nom : l'Amiral

Bragueton. Il ne devait tenir sur ces eaux tièdes

que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par

pelures avaient fini par lui constituer une sorte de

seconde coque à

l'Amiral Bragueton à la manière d'un oignon. Nous

voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande ; celle des

insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes

inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux

croisements de fleuves qui n'en finissent plus. Pour un

paquet de lames " Pilett " j'allais trafiqer avec eux

des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des

esclaves mineures. C'était promis. La vie quoi ! Rien de

commun avec cette Afrique décortiquée des agences et des

monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah ! non.

Nous allions nous la voir dans son jus, la vraie Afrique

! Nous les passagers buissonnants de l'Amiral

Bragueton. miasmes délétères, des solitudes

inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux

croisements de fleuves qui n'en finissent plus. Pour un

paquet de lames " Pilett " j'allais trafiqer avec eux

des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des

esclaves mineures. C'était promis. La vie quoi ! Rien de

commun avec cette Afrique décortiquée des agences et des

monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah ! non.

Nous allions nous la voir dans son jus, la vraie Afrique

! Nous les passagers buissonnants de l'Amiral

Bragueton.

(...) Ça n'a pas traîné. Dans cette stabilité

désespérante de chaleur, tout le contenu humain du

navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se

mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au

fond d'une baignoire d'eau fadasse. C'est depuis ce

moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler

l'angoissante nature des blancs, provoquée, libérée,

bien débraillée enfin, leur vraie nature, tout comme à

la guerre. Etuve tropicale pour instincts tels crapauds

et vipères qui viennent enfin s'épanouir au mois d'août,

sur les flancs fissurés des prisons.

(...) Ainsi, le Portugal passé, tout le monde se mit, sur le navire, à se

libérer les instincts avec rage, l'alcool aidant, et

aussi ce sentiment d'agrément intime que procure une

gratuité absolue de voyage, surtout aux militaires et

fonctionnaires en activité. Se sentir nourri, couché,

abreuvé pour rien pendant quatre semaines consécutives,

qu'on y songe, c'est assez, n'est-ce pas, en soi, pour

délirer d'économie ? Moi, seul payant du voyage, je fus

trouvé par conséquent, dès que cette particularité fut

connue, singulièrement effronté, nettement

insupportable.

(...) Et voici comment les choses

se passèrent. Quelques temps après les îles Canaries,

j'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me

trouver poseur, voire insolent ?... Qu'on me soupçonnait

de maquereautage en même temps que de pédérastie...

D'être même un peu cocaïnomane... Mais cela à titre

accessoire... Puis l'Idée fit son chemin que je devais

fuir la France devant les conséquences de certains

forfaits parmi les plus graves. Je n'étais cependant

qu'aux débuts de mes épreuves. C'est alors que j'appris

l'usage imposé sur cette ligne, de n'accepter qu'avec

une extrême circonspection, d'ailleurs accompagnée de

brimades, les passagers payants ; c'est-à-dire ceux qui

ne jouissaient ni de la gratuité militaire, ni des

arrangements bureaucratiques, les colonies françaises

appartenant en propre, on le sait, à la noblesse des "

Annuaires ".

Je tenais, sans le vouloir, le rôle de l'indispensable " infâme et

répugnant saligaud " honte du genre humain qu'on signale

partout au long des siècles, dont tout le monde a

entendu parler, ainsi que du Diable et du Bon Dieu, mais

qui demeure toujours si divers, si fuyant, quand à terre

et dans la vie, insaisissable en somme. Il avait fallu

pour l'isoler enfin " le saligaud ", l'identifier, le

tenir, les circonstances exceptionnelles qu'on ne

rencontrait que sur ce bord étroit.

Une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à bord de

l'Amiral Bragueton. " L'immonde " n'échapperait pas à

son sort. C'était moi.

(Voyage au bout de la nuit, Livre de poche, 1956,

p.114).

*********

Le Papaoutah.

Enfin, le petit cargo sur lequel

je devais longer la côte, jusqu'à proximité de mon

poste, mouilla en vue de Fort-Gono. Le Papaoutah

qu'il s'intitulait. Une petite coque bien plate, bâtie

pour les estuaires. On le chauffait au bois le

Papaoutah. Seul blanc à bord, un coin me fut concédé

entre la cuisine et les cabinets. Nous allions si

lentement sur les mers que je crus tout d'abord qu'il

s'agissait d'une précaution pour sortir de la rade. Mais

nous n'allâmes jamais plus vite. Ce Papatouah

manquait incroyablement de force.

Nous cheminâmes ainsi en vue de la côte, infinie bande

grise et touffue de menus arbres dans la chaleur aux

buées dansantes. Quelle promenade ! Papatouah

fendait l'eau comme s'il l'avait suée toute lui-même,

douloureusement. Il défaisait une vaguelette après

l'autre avec des précautions de pansements. Le pilote,

me semblait-il de loin, devait être un mulâtre ; je dis

" semblait ", car je ne trouvai jamais l'entrain qu'il

aurait fallu pour monter là-haut sur la passerelle me

rendre compte par moi-même. Je restai confiné avec les

nègres, seuls passagers, dans l'ombre de la coursive,

tant que le soleil tenait le pont, jusque sur les cinq

heures.

[...] Enfin, nous approchâmes du port de

ma destination. On m'en rappela le nom : " Topo. " A

force de tousser, de crachoter, trembloter, pendant

trois fois le temps de quatre repas de conserves, sur

ces eaux de vaisselle huileuses, le Papaoutah

finit donc par aller accoster.

Sur la berge pileuse, trois énormes cases coiffées de

chaume se détachaient. De loin, cela vous prenait au

premier coup d'œil un petit

air assez engageant. L'embouchure d'un grand fleuve

sablonneux, le mien, m'expliqua-t-on, par où je devrais

remonter pour atteindre, en barque, le beau milieu de ma

forêt. A Topo, ce poste au bord de la mer, je ne devais

rester que quelques jours, c'était convenu, le temps de

prendre mes suprêmes résolutions coloniales.

Nous fîmes cap sur un léger embarcadère et le

Papaoutah, de son gros ventre, avant de l'atteindre,

rafla la barre. En bambou qu'il était l'embarcadère, je

m'en souviens bien. Il avait son histoire, on le

refaisait chaque mois, je l'appris, à cause des

mollusques agiles et prestes qui venaient par milliers

le bouffer au fur et à mesure. C'était même, cette

infinie construction, une des occupations désespérantes

dont souffrait le lieutenant Grappa commandant du poste

de Topo et des régions avoisinantes.

Le Papaoutah ne trafiquait qu'une fois par mois mais les

mollusques ne mettaient pas plus d'un mois à bouffer son

débarcadère.

[...] Le lieutenant Grappa préparait sa justice. Nous y

reviendrons. Il surveillait aussi de loin toujours et de

l'ombre de sa case, la construction fuyante de son

embarcadère maudit. A chaque arrivée du Papaoutah

il allait attendre optimiste et sceptique des

équipements complets pour ses effectifs.

(Voyage au bout de la nuit, Poche, 1956, p.151).

*********

L'Infanta Combitta.

Il est bien rare que la vie revienne à votre chevet,

où que vous soyez, autrement que sous la forme d'un

sacré tour de cochon. Celui que m'avaient joué ces gens

de San Tapeta pouvait compter. N'avaient-ils pas profité

de mon état pour me vendre gâteux, tel quel, à

l'armement d'une galère ? Une belle galère, ma foi, je

l'avoue, haute de bords, bien ramée, couronnée de jolies

voiles pourpres, un gaillard tout doré, un bateau tout

ce qu'il y avait de capitonné aux endroits pour les

officiers, avec en proue, un superbe tableau à l'huile

de foie de morue représentant l'Infanta Combitta

en costume de polo. Elle patronnait, m'expliqua-t-on par

la suite, cette Royauté, de son nom, de ses nichons, et

de son honneur royal le navire qui nous emportait.

C'était flatteur.

(...) Ce capitaine de l'Infanta

Combitta avait eu quelque audace en m'achetant, même

à vil prix, à mon curé au moment de lever l'ancre. Il

risquait tout son argent dans cette transaction le

capitaine. Il aurait pu tout perdre. Il avait spéculé

sur l'action bénéfique de l'air de la mer pour me

ravigoter. Il méritait sa récompense. Il allait gagner

puisque j'allais mieux déjà et je l'en trouvais bien

content. (...) Il s'amusait bien à me voir essayer de me

soulever sur ma paillasse malgré la fièvre qui me

tenait. Je vomissais. " Bientôt, allons, merdailleux,

vous pourrez ramer avec les autres ! " me prédit-il.

(...) On se fatiguait assez peu pendant cette traversée parce qu'on

voguait la plupart du temps sous voiles. Notre condition

dans l'entrepont n'était guère plus nauséeuse que celle

des ordinaires voyageurs des basses classes dans un

wagon du dimanche et moins périlleuse que celle que

j'avais endurée à bord de l'Amiral Bragueton pour

venir. Nous fûmes toujours largement éventés pendant ce

passage de l'est à l'ouest de l'Atlantique. La

température baissa. On ne s'en plaignait guère dans les

entreponts. On trouvait seulement que c'était un peu

long. Pour moi, j'en avais assez pris des spectacles de

la mer et de la forêt pour une éternité.

(...) L'Infanta Combitta roula

encore pendant des semaines et des semaines à travers

les houles atlantiques de mal de mer en accès et puis un

beau soir tout s'est calmé autour de nous. Je n'avais

plus de délire. Nous mijotions autour de l'ancre. Le

lendemain au réveil, nous comprîmes en ouvrant les

hublots que nous venions d'arriver à destination.

C'était un sacré spectacle !

(Voyage au bout de la nuit, Poche, 1956, p.183).

*********

Le remorqueur.

De loin, le

remorqueur a sifflé ; son appel a passé le pont, encore

une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin,

plus loin... Il appelait vers lui toutes les péniches du

fleuve toutes, et la ville entière, et le ciel et la

campagne et nous, tout qu'il emmenait, la Seine aussi,

tout, qu'on n'en parle plus.

(Dernières phrases du Voyage).

*********

Le trois-mâts russe et le

charbonnier.

Il a proposé lui-même qu'on aille faire un tour vers

le port... Il s'y connaissait en navires. Il se

souvenait de toute sa jeunesse. Il était expert en manœuvres.

On a laissé maman avec ses bardas, on a piqué vers les

bassins. Je me souviens bien du trois-mâts russe, le

tout blanc. Il a fait cap sur le goulet à la marée de

tantôt. Depuis trois jours il bourlinguait au large de

Villiers, il labourait dur la houle... il avait de la

mousse plein ses focs... Il tenait un cargo terrible en

madriers vadrouilleurs, des monticules en pleine pagaye

sur tous ses ponts, dans les soutes rien que de la

glace, des énormes cubes éblouissants, le dessus d'une

rivière qu'il apportait d'Arkangel exprès pour revendre

dans les cafés...

Il avait pris dans le mauvais temps une bande énorme et

de la misère sur son bord... On est allés le cueillir

nous autres avec papa, du petit phare jusqu'à son

bassin. L'embrun l'avait tellement drossé que sa grande

vergue taillait dans l'eau... Le capitaine, je le vois

encore, un énorme poussah, hurler dans son entonnoir,

dix fois fort encore comme mon père ! Ses lapins, ils

escaladaient les haubans, ils ont grimpé rouler là-haut

tous les trémats, la toile, toutes les cornes, les

drisses jusque dessous le grand pavillon de

Saint-André... On avait cru pendant la nuit qu'il irait

s'ouvrir sur les roches. Les sauveteurs voulaient plus

sortir, y avait plus de Bon Dieu possible... Six bateaux

de pêche étaient perdus. Le " corps marin " même, sur le

récif du Trotot il avait rué un coup trop dur, il était

barré dans ses chaînes... Ça

donnait une idée du temps.

Il avait pris dans le mauvais temps une bande énorme et

de la misère sur son bord... On est allés le cueillir

nous autres avec papa, du petit phare jusqu'à son

bassin. L'embrun l'avait tellement drossé que sa grande

vergue taillait dans l'eau... Le capitaine, je le vois

encore, un énorme poussah, hurler dans son entonnoir,

dix fois fort encore comme mon père ! Ses lapins, ils

escaladaient les haubans, ils ont grimpé rouler là-haut

tous les trémats, la toile, toutes les cornes, les

drisses jusque dessous le grand pavillon de

Saint-André... On avait cru pendant la nuit qu'il irait

s'ouvrir sur les roches. Les sauveteurs voulaient plus

sortir, y avait plus de Bon Dieu possible... Six bateaux

de pêche étaient perdus. Le " corps marin " même, sur le

récif du Trotot il avait rué un coup trop dur, il était

barré dans ses chaînes... Ça

donnait une idée du temps.

Devant le café " La Mutine " y a eu la

manœuvre aux écoutes... sur

bouée d'amarres avec une dérive pas dangereuse... Mais

la clique était si saoule, celle du hale, qu'elle savait

plus rien... Ils ont souqué par le travers... L'étrave

est venue buter en face dans le môle des douaniers... La

" dame " de la proue, la sculpture superbe s'est embouti

les deux nichons... Ce fut une capilotade...

Ça en faisait des étincelles... Le beaupré a

crevé la vitre... Il s'est engagé dans le bistrot... Le

foc a raclé la boutique. Ça

piaillait autour en émeute... Ça

radinait de tous les côtés. Il a déferlé des jurons...

Enfin tout doux... Le beau navire s'est accosté... Il a

bordé contre la cale, criblé de filins... Au bout de

tous les efforts, la dernière voilure lui est retombée

de la misaine... étalée comme un goéland.

L'amarre en poupe a encore un grand coup gémi... La terre embrasse le

navire. Le cuistot sort de sa cambuse, il lance à

bouffer aux oiseaux râleurs une énorme écuelle. Les

géants du bord gesticulent le long de la rambarde, les

ivrognes du débarquement sont pas d'accord pour

escalader la passerelle... les écoutilles pendent... Le

commis des écritures monte le premier en redingote... La

poulie voyage au-dessus avec un bout de madrier... On

recommence à se provoquer... C'est le bastringue qui

continue... Les débardeurs grouillent sur les drisses...

Les panneaux sautent... Voici l'iceberg au détail !...

Après la forêt !... Fouette cocher !... Le charroi

s'amène... Nous n'avons plus rien à gagner, les émotions

sont ailleurs.

Nous retournons au sémaphore,

c'est un charbonnier qu'on signale. Par le travers du "

Roche Guignol " il arrive en berne. Le pilote autour

danse et gicle avec son canot d'une vague sur l'autre. Il se

démène... Il est rejeté... enfin il croche dans

l'échelle... il escalade... il grimpe au flanc. Depuis

Cardiff le rafiot peine, bourre la houle... Il est

tabassé bord sur bord dans un mont d'écume et

d'embrun... Il rage au courant... Il est déporté vers la

digue... Enfin la marée glisse un peu, le requinque, le

refoule dans l'estuaire... Il tremble en rentrant,

furieux, de toute sa carcasse, les paquets le

pourchassent encore. Il grogne, il en râle de toute sa

vapeur. Ses agrès piaulent dans la rafale. Sa fumée

rabat dans les crêtes, le jusant force contre les

jetées.

gicle avec son canot d'une vague sur l'autre. Il se

démène... Il est rejeté... enfin il croche dans

l'échelle... il escalade... il grimpe au flanc. Depuis

Cardiff le rafiot peine, bourre la houle... Il est

tabassé bord sur bord dans un mont d'écume et

d'embrun... Il rage au courant... Il est déporté vers la

digue... Enfin la marée glisse un peu, le requinque, le

refoule dans l'estuaire... Il tremble en rentrant,

furieux, de toute sa carcasse, les paquets le

pourchassent encore. Il grogne, il en râle de toute sa

vapeur. Ses agrès piaulent dans la rafale. Sa fumée

rabat dans les crêtes, le jusant force contre les

jetées.

Les " casquets " au ras d'Emblemeuse on les discerne, c'est le moment...

Les petites roches découvrent déjà sur la marée basse...

Deux cotres en perte tâtent un passage... La tragédie

est imminente ; il faut pas en perdre une bouchée...

Tous les passionnés s'agglomèrent à la pointe de la

digue, contre la cloche de détresse... On scrute les

choses à la jumelle... Un des voisins nous prête les

siennes. Les bourrasques deviennent si denses qu'elle

bâillonnent. On étouffe dessous... Le vent grossit la

mer encore... elle gicle en gerbes haut sur le phare...

elle s'emporte au ciel.

Mon père enfonce sa casquette... Nous ne rentrerons

qu'à la nuit... Trois pêcheurs rallient démâtés... Au

fond du chenal leurs voix résonnent... Ils

s'interpellent... Ils s'empêtrent dans les avirons...

Maman, là-bas est inquiète, elle nous attend à la "

Petite Souris ", le caboulot des mareyeurs... Elle a pas

vendu grand-chose... On ne s'intéresse plus nous autres

que dans les voyages au long cours.

(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.135).

*********

Le cargo des Indes.

Un

terrible râle de chaudière m'a réveillé en sursaut !...

Un bateau longeait la rive... Il forçait contre

courant... Les " Salvations " de tout à l'heure ils

étaient barrés... Les nègres sautaient sur l'estrade...

Ils cabriolaient en jaquette... Ils rebondissaient sur

la chaussée... Les pans mauves frétillaient derrière,

dans la boue et l'acétylène. Les " Ministrels " c'était

inscrit sur leur tambour... Ils arrêtaient pas...

Roulements... Dégagements... Pirouettes !... Une grande

énorme sirène a déchiré tous les échos... Alors la foule

s'est figée... On s'est rapprochés du bord, pour voir la

manœuvre d'abordage... Je me

suis calé dans l'escalier, juste tout près des vagues...

La marmaille des petits canots s'émoustillait dans les

remous à la recherche du filin... La chaloupe, la grosse

avec au milieu sa bouillotte, l'énorme tout en cuivre,

elle roulait comme une toupie... Elle apportait les

papiers. Il résistait dur au courant le " cargo " des

Indes... Il tenait toujours la rivière dans le milieu du

noir... Il voulait pas rapprocher... Avec son

œil vert et son rouge...

Enfin, il s'est buté quand même, le gros sournois,

contre un énorme fagot qui retombait du quai... Et ça

craquait comme un tas d'os... Il avait le nez dans le

courant, il mugissait dans l'eau dure... Il ravinait

dans sa bouée... C'était un monstre à l'attache... Il a

hurlé un petit coup... Il était battu, il est resté là

tout seul dans les lourds remous luisants... On est

retournés vers le manège, celui des orgues et des

montagnes...

(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.245).

**********

Tous les modèles.

Un

soir je l'ai aperçu mon père... Il longeait les grilles.

Il s'en allait aux commissions... Alors pour pas courir

le risque, je restais plutôt dans le Carrousel... Je me

planquait entre les statues... Je suis entré une fois au

Musée... C'était gratuit à l'époque. Les tableaux, moi

je comprenais pas, mais en montant au troisième, j'ai

trouvé celui de la Marine. Alors je l'ai plus quitté.

J'y allais très régulièrement. J'ai passé là, des

semaines entières... Je les connaissais tous les

modèles... Je restais seul devant les vitrines...

J'oubliais tous les malheurs, les places, les patrons,

la tambouille... Je pensais plus qu'aux bateaux... Moi,

les voiliers, même en modèles, ça me faisait franchement

déconner...

J'aurais bien voulu être marin... Papa aussi

autrefois... C'était mal tourné pour nous deux !... Je

me rendais à peu près compte...

En rentrant à l'heure de la soupe, il me demandait ce que j'avais fait

?... Pourquoi j'arrivais en retard... - J'ai cherché !

que je répondais... Maman avait pris son parti. Papa, il

grognait dans l'assiette... Il insistait pas davantage.

(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.351).

*********

|