|

MONNIER TEMOIGNAGES

Habitant

Nice durant de nombreuses années, tu as eu la chance de

bien connaître Pierre Monnier qui y a pris sa retraite.

Voudrais-tu évoquer cette rencontre et dire ce qu'elle

t'a apporté ?

Je n'ai pas rencontré Pierre à Nice, mais à Paris, lors

d'une " Journée Céline " que le Bulletin

célinien organisait alors chaque année depuis 1991.

Ma bibliothèque célinienne s'était étoffée depuis des

années passées dans les Pyrénées, à Carcassonne, en

Lozère et, à cette époque, à Nice où je venais d'être

muté.

Montant à Paris pour accompagner mon épouse, " Salon

dentaire ", je joignais l'utile à l'agréable en écumant

les bouquinistes des quais (bonjour André Bernot et

Jacques Giraudo !...) Saint-Michel, Saint-Germain et

tout le quartier Saint-Sulpice.

Abonné au Bulletin célinien, je connaissais

l'existence de Pierre Monnier et son rôle éminent joué

auprès de Céline, tant au Danemark qu'après son retour

avec Gaston Gallimard, mais je l'ai rencontré pour la

première fois en 1995 pour la " Journée Céline "

où le professeur Juilland était l'invité vedette.

Intimidé, j'avais osé, lors d'une pause où je venais

d'acheter Ferdinand furieux, lui demander de le

dédicacer en lui disant quelques mots de respect et de

sympathie.

Il me dit alors qu'il se partageait entre Paris et

Nice, où il se promettait de prendre sa retraite et nous

sommes vite tombés d'accord pour se retrouver soit place

Cigalusa, tout en bas de chez lui ou bien à mon bureau

de poste sur les quais du Port Lympia où j'exerçais

depuis trois ans maintenant.

Débuta là une merveilleuse et si attachante amitié,

forte d'histoires, d'histoires de notre France, remplie

d'anecdotes vécues, de faits historiques, politiques,

narrés dans leur contexte avec la précision d'un

historien paternel. Comme tout cela me permit enfin de

comprendre pourquoi et comment les chapes de plomb se

referment inexorablement sur tel auteur et pourquoi et

comment les portes de la renommée sont offertes à tel

autre !...

Que de soirées passées ensemble avec sa charmante

épouse Renée... Que de magrets au feu de bois dégustés

au " Vieux Four " !... Il avait été surnommé, je

ne sais plus par qui " le James Stewart dégingandé ".

Lumineux, enjoué, merveilleux conteur, il rayonnait,

pétillait de finesse et d'intelligence. Il connaissait

tout, avait tout vécu : la guerre, le Front populaire,

le 6 février 34, l'Action française, le journalisme avec

Thierry Maulnier et L'Insurgé, Vichy, puis le

dessin de presse chez Paul Lévy, directeur de Aux

Ecoutes, avant de terminer brillamment sa carrière

chez Loréal.

Imaginez un seul instant mon état d'esprit lorsqu'il

évoquait celui qu'il appelait Ferdinand...

- " Pierre, comment était-il dans la vie, réellement ?

- Tu sais, c'est difficile de décrire un tel génie. Il

avait connu tellement d'évènements, de bouleversements

des mœurs avec le désarroi des petits commerçants devant

la révolution technologique, la guerre surtout (clef de

son œuvre...), la S.D.N. où il avait démasqué " les

tireurs de ficelles ", l'Afrique, l'Amérique, sa

médecine, la Fondation Rockefeller, la montée du Front

populaire, les dessous de la 2ième Guerre Mondiale, la

gloire en 32, l'URSS et ses horreurs, la trouille pour

sa vie, Sigmaringen, la prison, tant d'années...

C'était surtout un homme de contradictions et il

connaissait l'existence de son talent. Imaginer les

champs de bataille se remplir à nouveau de milliers de

cadavres français lui était insupportable... Il lui

fallait réagir... "

(Entretien avec Michel Mouls, BC n°345, octobre

2012).

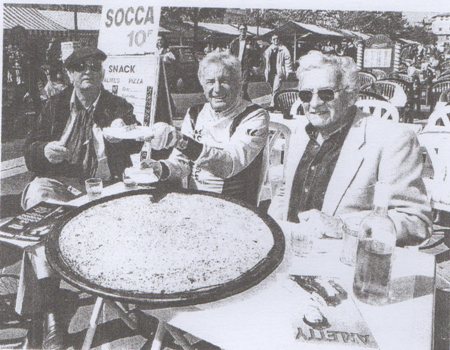

Cours

Saleya à Nice

Alphonse

Boudard, Louis Nucéra et Pierre Monnier dégustent la

socca

***

Pierre MONNIER

Un homme d’amitié et de fidélité

Nous l’avons annoncé dans

Présent du 30 mars 2006 : Pierre Monnier est décédé le

mardi 28 mars, à Nice, où il passait, depuis la fin des

années soixante-dix, une retraite heureuse (et

laborieuse), auprès de sa famille et de ses amis.

D’origine nantaise, né en 1911, Pierre Monnier a quatre

ans quand son père, officier de carrière, est tué à « la

Main de Massiges », durant les combats de l’année 1916.

Orphelin de guerre… Voilà sans doute qui contribuera à

orienter son engagement à la fois nationaliste et

pacifiste… Souvent aux risques de l’histoire !

Réfugié

avec sa mère à Bordeaux, le jeune Pierre révèle très tôt

un tempérament d’esthète, épris de peinture et de

littérature. C’est à l’Ecole des Beaux-Arts qu’à l’âge

de dix-sept ans il se liera avec un autre bordelais, le

futur dessinateur Chaval, auquel il consacrera plus tard

un ouvrage, Avant Chaval (éditions de La Butte

aux cailles).

Etudiant, Pierre Monnier milite à l’Action

française. C’est dans les rangs royalistes qu’il

rencontrera Thierry Maulnier et Jean-Pierre Maxence,

avec lesquels il participera à la fondation, en 1936, de L’Insurgé,

hebdomadaire vigoureusement opposé à la coalition du

Front populaire.

Cette période d’engagement à la pointe du combat

politique, dans une époque de troubles et de passions

exacerbées, Pierre Monnier l’a racontée avec brio dans A

l’ombre des têtes molles paru en 1987 (1) aux

éditions de La Table ronde.

Dans ce livre, l’auteur nous relate son passage à l’Action

française, sa participation à la Cagoule et

l’aventure de presse mouvementée que fut L’Insurgé.

Tout cela sur fond de deux idéologies en train de

s’affronter : communisme et fascisme.

Au passage l’auteur portraiture de façon très vivante

et très colorée des hommes qu’il a, durant cette période

de grande agitation, croisés, approchés ou avec lesquels

il s’était lié d’amitié : Charles Maurras, Thierry

Maulnier, Maurice Blanchot, Kléber Haedens, Claude Roy,

Pierre Boutang, Robert Brasillach, et quelques autres…

Mobilisé en 1939, Pierre Monnier participe durant

l’Occupation à la création et au développement des

« centres d’apprentissage de jeunes Français », créés

par le gouvernement de Vichy en zone occupée.

Après-guerre, Pierre Monnier se consacre, sous le

pseudonyme de Chambri, au dessin de presse. Il collabore

notamment à l’hebdomadaire de Paul Lévy, Aux Ecoutes.

Puis il crée les éditions Frédéric Chambriand dont le

principal objectif était de publier les écrits de

Louis-Ferdinand Céline, proscrit parmi les proscrits,

alors en exil au Danemark.

Céline autre grande affaire dans la vie de Pierre

Monnier. « Je suis de ceux qui ont lu Le Voyage au

bout de la nuit à l’appel de Léon Daudet dans l’Action

française du 22 décembre 1932. » Depuis, son

admiration pour l’écrivain Céline et son affection pour

le docteur Destouches ne se sont jamais démenties.

La conspiration de la haine judéo-stalinienne contre

l’auteur de Mort à crédit et de Bagatelles

pour un massacre durera onze années : de 1944 à

1955. Onze années

durant lesquelles, raconte Pierre Monnier dans son Ferdinand

furieux, « nous avons formé une équipe minuscule de

fidèles, connus ou inconnus, attachés, avec bien du mal

à la sauver de l’oubli : Albert Paraz, Daragnès, Marcel

Aymé, André Pulicani, Arletty… » De cette dernière, il

deviendra également l’ami, le confident et le

biographe : Arletty (chez Stock).

C’est d’ailleurs la grande comédienne qui le poussera

à publier Ferdinand furieux (1979, à L’Age

d’Homme), livre-culte parmi les céliniens. Il contient

les 313 lettres (commentées par l’auteur) que, de son

exil danois, Céline a envoyées à Pierre Monnier. Des

lettres qui nous dépeignent « dans sa crudité et

quotidienneté le Céline de l’exil en proie à l’amertume,

au délaissement et à ses ruminations dont sa vie durant

il tira la littérature de génie que l’on sait ». Une

époque où, à gauche comme à droite, qu’on le déplore ou

non « l’invective avait force de loi ».

Les années « Frédéric Chambriand » sont aussi celles

de sa rencontre avec un autre monstre sacré de la

littérature : Marcel Jouhandeau. Pierre Monnier édita

Marcel Jouhandeau et ses personnages. Et lui-même

consacra à l’auteur des Journaliers une plaquette

intimiste : En écoutant Godeau (Editions du

Lérot).

Au début des années cinquante, notre dilettante

impénitent eut brusquement charge de famille. Le dessin

et l’édition ne suffisant plus pour subvenir

pécuniairement à sa nouvelle situation, Pierre entra, à

42 ans, comme cadre commercial chez l’Oréal, où il

demeura vingt-cinq ans. Une expérience professionnelle

qu’il a racontée avec beaucoup de verve dans Irrévérence

gardée (1999).

Toujours jovial, courtois et chaleureux, d’une

originalité désinvolte, la curiosité sans cesse en

éveil, Pierre était avant tout un homme de fidélité.

Fidélité à ses admirations, à la France et à son passé,

à ses amis – l’amitié, ce vin de la vie qui réchauffe

les cœurs -, mais aussi à ses détestations : « Je suis

antigaulliste depuis juin 40 » aimait-il à répéter… Le

« lobby qui n’existe pas » lui inspirait le même

ressentiment.

J’avais fait la connaissance de Pierre Monnier en

1980, sous les auspices de Philippe Colombani (Aramis).

Pierre se partageait alors entre Paris et Nice. Puis, au

fil des ans, ses séjours dans la capitale se firent plus

rares et plus brefs. Passant généralement mes vacances

dans les Alpes-Maritimes, je continuais néanmoins à le

rencontrer, toujours avec la même joie et le même

plaisir, au moins une fois ou deux par an.

A Nice, Pierre avait instauré une sorte de rite :

chaque matin, il faisait sa revue de presse en prenant

son café dans un petit bistrot de la place Barel, Présent toujours

largement déployé. C’est là que souvent des amis le

rejoignaient, comme l’écrivain Raoul Mille ou le

libraire Jean-Pierre Rudin. Et bien sûr, lorsqu’ils

séjournaient à Nice, Louis Nucéra et Alphonse

Boudard. Alphonse surtout, l’ami intime, le « pote

inoxydable » qui avait trouvé chez Pierre et Renée

Monnier comme un second port d’attache.

Alphonse (mon voisin de Paris) que Pierre admirait

sans réserve, tous deux unis par une fraternité

d’esprit, faite de compréhension, d’indulgence, d’humour

et d’ironie frondeuse. « L’homme dont le caractère se

confond avec le nôtre vaut mieux que mille parents ».

Point central de cette géographie de l’amitié (tous ou

à peu près habitaient le vieux Nice), le petit bistrot

de la place Barel était aussi le passage obligé des amis

venus de Paris (n’est-ce pas Roger Granjean, Philippe

Colombani, Serge de Beketch) ou d’ailleurs. Je me

souviens tout particulièrement d’une matinée solennelle,

du mois de juin 1993 avec, autour de la même table,

Pierre Monnier, Alphonse Boudard, Louis Nucéra, et,

rentrant tous deux de Nouvelle-Calédonie, bronzés comme

des statues de vielle or, A.D.G. et Pierre Durand.

De cette assemblée cordiale et rieuse je suis

aujourd’hui le seul survivant. A un certain âge, disait

Céline, votre carnet d’adresses commence à ressembler à

un cimetière. Le mien sans doute plus que d’autres. Une

nécropole où mes souvenirs dansent, certains soirs,

comme des feux follets. Dans ce cimetière où nul cyprès

ne frissonne, je commence à me sentir bien seul.

Comme nous l’enseigne la Bible, « les jours de l’homme

sont plus rapides que la navette du tisserand » (Job

VII, 6). Et le temps humain fuit sans retour, emportant

ceux que l’on aime…

Adieu, Pierre !

A ton épouse Renée, à tes enfants Frédéric et

Sophie, j’envoie, de tout cœur, toute ma tendresse.

Jean

COCHET

(Présent,

samedi 8 avril 2006).

***

Dès que la triste nouvelle se répandit, nombreux

furent ceux qui manifestèrent leur émotion, amis connus

ou inconnus. Nous voudrions les associer à cet hommage

en les citant tout simplement ici : le romancier Raoul

Mille qui prononça, le 3 avril, une émouvante allocution

lors de la messe funèbre à l'église Notre-Dame du Port ;

François Gibault qui adressa aussitôt ses condoléances à

Renée Monnier et qui fit part du décès à Lucette

Destouches ; Michel Mouls, l'ami niçois qui déposa une

couronne mortuaire au nom du Bulletin célinien ; Gérard

Silmo, autre fidèle célinien qui informa les amis du

décès via internet ; Florient et Yvonne Morési, de

Reims, très affectés par la nouvelle de la disparition

de leur ami ; Serge de Beketch, P.-L. Moudenc et Jean

Cochet, les seuls journalistes qui rendirent hommage à

Pierre dans leur journal respectif ; et ces lecteurs du

BC qui nous firent part de leur émotion, tel Eric Petit.

Notre compatriote Christopher Gérard, animateur de la

revue Antaios, a diffusé le communiqué suivant : "

Pierre Monnier est mort : il était le dernier survivant

des milieux non conformistes des années 30, lui qui

avait côtoyé Maulnier, Blanchot (le premier !),

Brasillach, Drieu et bien entendu Céline, qu'il défendit

bec et ongles. C'était un vieux civilisé, ironique, un

homme épatant à l'esprit éveillé, comme j'ai pu m'en

rendre compte lors d'une rencontre parisienne (chez

d'autres non conformistes). Relisons A l'ombre des

grandes têtes molles, son chef-d'œuvre (La Table

ronde) : sans doute l'un des tableaux les plus justes

des années 30 et 40, que je comparerais à Sol

Invictus d'Abello. Sit tibi terra levis. "

Quand à Philippe Colombani, auteur du beau portrait de

couverture, il nous écrit que " dans sa fixité, ce

dessin est bien incapable de traduire l'incroyable

vitalité qui habitait cet éternel jeune homme. On

appartient, dit-on, d'abord à sa génération : celle de

Pierre, pour étrange que cela paraisse, courait sur un

siècle. Le même regard bleu, le même sourire, le même

enthousiasme pour Maurras, Maxence, Maulnier, Céline,

Chaval, Arletty, Boudard et Nucéra.

La même exigence du regard qui lui faisait aimer la

peinture de Matisse ou de Nicolas de Staël. Pierre fut

en fait une sorte de passe-muraille imperméable à la

bêtise, la bassesse, la vulgarité et sur lequel on avait

fini par croire que le temps lui-même glissait. "

M.L.

***

Quand l’ami Pierre Monnier remonte

la rue du temps passé

Des souvenirs aussi sympathiques

qu’irrévérencieux

Comme c’est beau la jeunesse ! Agé aujourd’hui de

quatre-vingt-huit printemps, ou quelque chose

d’approchant, Pierre Monnier n’a certes rien perdu de

l’enthousiasme d’un éternel adolescent.

Il reste à jamais l’étudiant des Beaux-Arts de

Bordeaux qui posait un regard curieux sur le monde et

avait décidé une fois pour toutes que l’ironie et le

sérieux pouvaient

faire bon ménage, pourvu que brûle la flamme de

l’enthousiasme.

On sent qu’il a aimé les farces estudiantines, les

copinages festifs et aussi le sain désir d’épater le

bourgeois.

Pourtant, en 1936, l’année du Front populaire

triomphant, il devait fonder avec ses amis Thierry

Maulnier et Jean-Pierre Maxence, un curieux brûlot :

L’Insurgé.

Il faut dire qu’il s’était trouvé un maître, Charles

Maurras. Il ne cache pas d’être resté fidèle à son

enseignement politique, à ses maximes comme à ses

phobies, à cette perpétuelle recherche d’un parfait

système qui résoudrait tous nos problèmes de la vie en

société dans cette France qu’il fallut quarante rois

pour bâtir.

Et il y tient, Pierre Monnier, à cette France « de

quinze siècles », qu’il lui plaît d’imaginer

intangible au milieu d’un monde assez hostile, comme la

petite « Ile » originelle des premiers Capétiens.

Appliquant la vieille « grille » maurassienne à toute

analyse de la planète telle qu’elle évolue sous nos

yeux, l’auteur de ce petit livre, qui tient des Mémoires

et du pamphlet, exhale la lumineuse certitude des

croyants.

N’allez pas croire pour autant que son ouvrage soit

rébarbatif, car Pierre Monnier possède un incontestable

talent de mémorialiste, plus convaincant parfois que sa

rigueur de polémiste.

Il continue donc à nous donner à voir, car Irrévérence

gardée est le troisième tome d’une alerte trilogie

qui fut commencée par A l’ombre des grandes têtes

molles, aux éditions de La Table Ronde, et Les

pendules à l’heure chez Flammarion (avant d’être

repris par Le Flambeau).

Ce dernier avatar d’une longue promenade s’inscrit

donc dans une perspective plus vaste, qui devait

s’appeler Rue du temps passé.

On y découvre vite que Pierre Monnier est un

personnage plus complexe que ne le fait croire son

ancien engagement militant dans les « Camelots du roi ».

Il est en effet grand amateur de jazz, de rugby, de

cinoche, de peinture…

Ce charmant vieux monsieur d’une étonnante jeunesse ne

ressemble en rien au nervi fascisant des caricatures. On

le découvre sympathique, affable, indulgent (même avec

ses adversaires), séduisant en un mot.

Ce petit livre qui commence sous une IVe République,

devenue bien préhistorique pour les jeunes générations,

se poursuit jusqu’à nos jours, où l’on constate qu’un

certain Breton a remplacé le défunt Provençal dans le

panthéon politique de notre auteur. Il n’est pas besoin

d’avoir en poche une carte de militant pour se situer

aussi vigoureusement à contre-courant de l’idéologie

dominante et de la pensée unique. En témoigna, voici

peu, un curieux portrait intitulé Le Pen, le peuple

et la petite fille Espérance, qui avait le premier

mérite d’exprimer une admiration sans flagornerie. Ce

sont souvent les plus solides et les plus fidèles. Pas

de plan dans ce nouveau livre, qui n’est qu’une

promenade où l’on rencontre de nombreux amis, dont

quelques-uns inattendus dans ce qu’on nomme nos milieux.

Pierre Monnier, qui partage le goût populaire pour la

chanson, y clame, entre autres, son admiration pour

Georges Brassens. On le comprend.

Ce sera sans doute une révélation pour ceux qui

croyaient connaître Pierre Monnier de découvrir qu’il

fut, pendant vingt-deux ans, un des cadres commerciaux

de la société l’Oréal et qu’il visita en voyageur

insistant des centaines de salons de coiffure. Nous

abordons ainsi tout un monde où les VRP sont souvent

pittoresques et fort accortes les clientes.

La République, cinquième du nom, va beaucoup moins

plaire à notre ami que la précédente. Il y découvre vite

le visage de la haine et le spectre de la guerre civile.

A lui faire regretter Mendès France et surtout le bon

président Coty.

Pierre Monnier ne tarde pas à nous avouer une habitude

qui est devenue chez lui une seconde nature : celle de

noircir des petits carnets de notes qui ne le quittent

jamais. Il y en aurait ainsi quatre ou cinq mille

pages : « Des bribes, des babioles, des broutilles,

des souvenirs, des tendresses et des rencontres, et des

humeurs… »

Patriote, catholique, anglophobe et eurosceptique,

voici un homme qui n’a jamais mis son drapeau dans sa

poche. Même si je ne partage pas sa conception du

nationalisme, éloigné tout autant de la diversité des

patries charnelles que de l’unité d’un continent

réconcilié dans un commun espoir, je ne pense jamais à

Pierre Monnier sans beaucoup d’amitié. Quel bon copain !

Et drôle ! Et fidèle !

(Jean Mabire, National hebdo n°773, 13 au 19 mai

1999).

***

Un

souvenir

Je

n’ai rencontré Pierre Monnier que deux ou trois fois

mais je garde le souvenir de quelqu’un d’attachant et de

passionné. C’est en me rendant à Bruxelles (ville de mes

« ancêtres »), à ma première réunion du Bulletin,

que j’avais fait sa connaissance.

J’étais parti en oubliant de prendre l’adresse du

rendez-vous. En parcourant le train dans l’espoir de

rencontrer un autre célinien, je suis tombé sur deux

messieurs, un peu moins jeune que moi, qui discutaient

paisiblement. En les voyant, j’ai deviné qu’ils se

rendaient en Belgique pour les mêmes raisons que moi. Je

ne les avais pourtant jamais vus. Il s’agissait – je

l’ai compris assez vite – de Pierre Monnier et de Paul

Chambrillon. J’aurais pu tomber plus mal. Et quand je

leur demandai s’ils avaient l’adresse de la réunion, ils

s’aperçurent qu’ils n’en savaient pas plus que moi.

Arrivé à la gare, Monsieur Chambrillon passa un coup

de fil à Paris et on lui indiqua enfin le lieu de

rendez-vous. Nous prîmes un taxi ensemble. Et c’est

comme ça que je suis arrivé (en retard) à la réunion

bruxelloise du Bulletin célinien accompagné de la

plus belle et de la plus réjouissante des escortes.

Quand nous avons pénétré dans la salle, Marc Laudelout

est arrivé vers nous les bras ouverts. Bien sûr, c’était

pour accueillir ses deux invités prestigieux…

Je me suis assis discrètement et j’étais bien ravi

tout de même. Ceci est une minuscule anecdote sans

intérêt pour quiconque. En revanche c’est un souvenir

personnel auquel je tiens beaucoup. Je trouve que mon

entrée dans le monde célinien était plutôt réussie.

Pierre Monnier me fit, quelques temps après, une belle

dédicace de Ferdinand furieux. C’était le jour où

il avait disparu de l’estrade pendant qu’il nous

racontait ses souvenirs avec Céline. Nous avions eu peur

mais lui, ne s’était même pas arrêté de parler et était

réapparu illico.

Merci à Pierre Monnier de nous avoir fait partager son

émotion. Nous pensons très fort à lui. Et merci au Bulletin

célinien de nous l’avoir fait connaître et

rencontrer.

Eric PETIT.

Magnifiquement

Français

Pierre Monnier a été le parrain, l’âme, l’inspirateur

du Libre Journal qui est donc, très modestement

un enfant mal élevé de L’Insurgé qu’il anima aux

côtés de Maxence et Maulnier. Il m’a ouvert la porte de

la vraie culture populaire, m’a fait aimer Matisse,

Maillol, et découvrir la poésie. Il m’a légué la devise

du Connétable du Guesclin : « Puisque sommes vilains,

seront bien hardis ».

Lui aussi était un être fort, lumineux, patient,

délicat. Un pédagogue, un modeleur d’âme, de goût,

d’idées. Sans aucun argument d’autorité. Avec son seul

sourire, sa formidable culture non pas

formidable culture non pas acquise mais comme

co-naturelle à son être, son bon goût si profondément

français et cette délicatesse, cette discrétion qui,

jamais, n’imposait

rien, mais forçait l’attention et l’interrogation.

Je me souviens de son sourire indulgent et de son

mouvement de tête, cette belle tête aux yeux vifs et

couronnée de boucles blanches, lorsque je pérorais,

jeune crétin, sur Céline que j’avais décrété illisible

(pour ne pas dire comme ADG qui l’idolâtrait).

Il savait bien que ça ne pouvait pas durer.

Nous avions fondé un club ultra-secret et ultra-sélect

puisque nous en étions les deux seuls membres : le

Cercle Apollinaire où la seule condition d’adhésion se

résumait à être Français d’origine étrangère… ou pas.

Le « ou pas » était une concession imposée par

l’évidence que Pierre était totalement,

irrémédiablement, absolument, radicalement,

incurablement, magnifiquement Français.

Pierre était avant tout un homme d’une rigueur morale

absolue. Lorsque je préparais le numéro du Crapouillot sur

« Mitterrand très secret », je le taraudais, sachant

qu’il avait approché de très près la mystérieuse

Cagoule, pour qu’il me dise une bonne fois si oui ou non

le vieux satrape avait été, dans sa folle jeunesse,

membre du mouvement de Deloncle.

- Nous avons juré de ne jamais révéler l’appartenance

d’un membre, me répondait-il.

- Mais enfin, Pierre, ce serment a cinquante ans, c’est

de l’histoire ancienne !

- J’ai juré, tu sais.

Ce fut tout ce que j’obtins.

Serge de BEKETCH

(Le

Libre Journal, 5 avril 2006)

Un homme lucide et fervent

Si l’on veut avoir un éclairage original sur la période

qui va de 1938 à 1952, il faut lire Pierre Monnier. Les

Pendules à l’heure, second volet d’un récit

autobiographique entamé avec A l’ombre des grandes

têtes molles, offre un témoignage plein de verve,

résolument non-conformiste, que nombre de nos lecteurs

qui ont vécu ces temps difficiles pourraient corroborer.

Il appelle un chat un chat, et De Gaulle « le général

La Caution ». Son franc-parler donne à ses souvenirs une

saveur particulière. Il dénonce les impostures, prend à

rebrousse-poil les vérités consacrées. Bref, il ne

s’embarrasse ni de révérence, ni de circonlocutions. De

la version des évènements donnée a posteriori par les

vainqueurs, il ne subsiste rien, ou presque. Les mythes

colportés depuis un demi-siècle, mythes auxquels le

temps et les multiples complicités confèrent une manière

d’intangibilité confortée par le matraquage officiel,

s’écroulent comme châteaux de cartes.

Simplement parce qu’il raconte, sans idées préconçues,

sans en fausser la perspective par des réajustements

malhonnêtes, ce qu’il a vécu, à l’instar d’un grand nombre

de Français de bonne foi. Hérétique, certes, mais « par

rapport au mensonge institutionnalisé ». Son livre est

en quelque sorte, un contrepoison. Il s’adresse en

priorité aux jeunes gens d

priorité aux jeunes gens dont les yeux ont grand besoin

d’être dessillés. C’est une œuvre pédagogique, dans le

meilleur sens du terme.

Le rôle pernicieux de l’Angleterre, son écrasante

responsabilité dans la déclaration de guerre, le double

jeu des communistes, la lâcheté et les compromissions du

personnel politique, les profits illicites tirés tant de

l’Occupation que de la Résistance, les vengeances

sordides, la persécution des élites, tout cela, qui

demeure soigneusement occulté par les prébendiers de

tout poil et leurs successeurs, apparaît en pleine

lumière.

Sans doute Pierre Monnier n’est pas le premier à

révéler que le roi est nu. Mais son propos, animé d’un

bout à l’autre d’une allégresse frondeuse, jouant sur

tous les registres, de l’humour à l’ironie la plus

cinglante, acquiert une portée d’autant plus

dévastatrice qu’il se défie des grandes professions de

foi idéologiques. Plus parlantes, les anecdotes, les

rencontres, les réflexions notées au jour le jour.

Dans ces pages pleines de passion, on croise mille

personnages, de Brasillach à Albert Paraz, de Thierry

Maulnier au dessinateur Ben, de Chaval, son condisciple

aux Beaux-Arts, à François Sentein. Toutes figures plus

ou moins familières, croquées de main de maître – comme

ces caricatures dont Monnier, qui signait Chambri,

fournit quelque temps à Paul Lévy, le patron de

l’hebdomadaire Aux Ecoutes. Et Céline, bien sûr,

à qui il rendit visite dans son exil danois avant de

devenir son éditeur.

Le tableau qu’il brosse d’une des plus sombres époques

de notre histoire contredit, et fort éloquemment, le

manichéisme professé par les historiens. Il sera mal

reçu dans les salons de la gauche caviar. On lui

opposera le mur du silence. Une technique qui a fait ses

preuves. Mais les murs finissent toujours par céder, et

c’est à des gens tels que Pierre Monnier qu’on le doit.

P.-L. MOUDENC

(Rivarol, 12 avril 1993)

***

UNE BRASSEE D'HOMMAGES FERVENTS ET MERITES...

" Une

brassée d'hommages fervents et mérités ", écrit

l'hebdomadaire Rivarol (2 juin 2006) à propos de

notre numéro dédié à Pierre Monnier. Nous avons été

surtout touchés par la réaction de la fille et du fils

de notre ami disparu. Sophie Monnier nous a écrit

ceci :

" Je vous remercie infiniment pour le très bel

hommage que vous avez consacré à mon père. Il aurait

aimé cette amitié, cette tendresse, et surtout l'humour.

Je l'ai retrouvé au fil de vos pages, avec un sourire

empreint de mélancolie. Il restera quelque chose de lui

dans tous ces souvenirs, il était le dernier d'une

sacrée bande qui manquera à tous les amoureux de

l'ironie et du respect. "

Frédéric

Monnier a,

lui aussi, pris la plume : " J'ai lu le BC avec

l'émotion que tu imagines. Merci de tout cœur pour ce

bel hommage rendu à mon père. Les témoignages que tu as

rassemblés constituent un portrait très juste et très

émouvant. C'était en effet un homme d'une qualité peu

courante. Je croyais, étant enfant, que tout le monde

devait être comme ça. J'en suis revenu ! Ma mère se

joint à moi dans le grand " merci " que je t'adresse. "

Vera

Maurice (Paris)

: " Les propos de Pierre Monnier reproduits à la

page 10 du BC de mai - " Je connais peu de choses

plus difficiles que d'écrire une vingtaine de lignes sur

L.-F. Céline " - m'ont aidée à comprendre pourquoi

les hommes entiers et authentiques sont toujours une

leçon. Ces propos m'ont aussi apporté un éclairage

important sur mes prédilections pour certains auteurs

brésiliens sur lesquels je travaille toujours : presque

tous persécutés, exilés, emprisonnés, mais jamais

lâches. Ils ont en commun génie et authenticité. A

l'époque où j'enseignais le portugais au Brésil, ils

étaient proscrits, souvent pour des raisons opposées,

tel Céline à l'Alliance française.

Aucun doute, Pierre Monnier est une LEÇON d'intégrité

et d'honnêteté à tous les points de vue. "

Pierre Lainé (Rennes) : " Le décès de Pierre

Monnier m'a attristé. Je l'ai bien connu, à Nice, à

Paris, en Bretagne et au Maroc où Renée et lui étaient

venus me voir. "

Marcella Maltais (Paris) : " Dans mon Hôtel

crève-cœur, pp.76 à 86, ce promeneur du Canal

Saint-Martin qui a bien voulu me rapprocher de Céline et

d'Arletty, n'est nul autre que Pierre Monnier. Avec sa

générosité habituelle, il a su nourrir ce chapitre, sans

lequel mon livre n'aurait pas été ce qu'il est. Qu'il en

soit remercié (il l'a été) ainsi que de toutes les

rencontres fertiles avec son épouse Renée, où la

littérature, la peinture, l'histoire étaient vérifiées

par ses connaissances. J'ai eu beaucoup de chance

d'avoir un tel ami, que je n'ai pas fini de regretter. "

Odile Barckicke (Pavillons-sous-Bois) : " Je

garde un souvenir émerveillé de la réunion célinienne à

laquelle vous l'aviez convié à Bruxelles. J'ai pu ainsi

faire un peu la connaissance de Pierre. Au retour vers

Paris, j'ai eu la chance de partager son compartiment.

Jamais voyage ne m'a paru plus court ! J'étais

littéralement sous le charme. "

Robert Le Blanc (Paris) : " J'ai lu avec grand

plaisir votre numéro consacré à Pierre Monnier. Cela me

touche qu'il ait évoqué, en 1997, son professeur de

troisième de 1925 à Bordeaux, Paul Avisseau, citant dans

un discours de distribution des prix des vers que je

tiens à rectifier. La première citation vient des Complaintes (1885)

de Jules Laforgue, charmant poète que Charles Dantzig

(qui ne craint pas le ridicule) voudrait substituer à

Céline comme inventeur de la modernité littéraire : " Celle

qui doit me mettre au courant de la Femme ! / Nous lui

dirons d'abord, de mon air le moins froid : / La somme

des angles d'un triangle, chère âme, / Est égale à deux

droits. "

La seconde citation est le début d' " Outwards " dans Cartes

postales de H.J.M. Levet (1874-1906), - vers qui

n'étaient connus que depuis 1921 : " L'Armand-Béhic (des

Messageries Maritimes) / File quatorze noeuds sur

l'Océan Indien... "

(Marc Laudelout, BC n°275, mai 2006).

***

IRREVERENCE

GARDEE

Né

en 1911, fondateur avant la dernière guerre de L'Insurgé avec

Thierry Maulnier, sous la direction de Jean-Pierre

Maxence, dessinateur de presse sous le nom de Chambri,

éditeur de Céline, il est " entré en littérature " en

1988, avec Ferdinand furieux (L'Age d'Homme). Ont

suivi des ouvrages sur ses amis - Arletty, Chaval,

Jouhandeau - avant le récent Céline et les têtes

molles (Ed. Le Bulletin célinien). Sans compter deux

recueils de chroniques, A l'ombre des grandes têtes

molles (La Table ronde) et Les Pendules à

l'heure (Ed. Le Flambeau), qui constituent

d'irremplaçables témoignages sur la période d'après

1930.

C'est que Monnier est, avant tout, un homme libre.

D'une indépendance d'esprit et d'une honnêteté

sourcilleuses. Doté, ce qui ne gâte rien, du sens de

l'humour. Tout le contraire d'un idéologue à œillères.

Il pose sur les êtres et les choses un regard aigu, mais

dénué de méchanceté. Politiquement incorrect, dans la

mesure où la sottise et l'imposture le hérissent. Soyons

assurés qu'il n'en a cure.

Irrévérence gardée - joli titre ! - est le

troisième et dernier volet de son triptyque de

chroniques. Digne en tous points des précédents. Même

verve, même vagabondage (cette fois de la Quatrième à

nos jours) mêlant portraits, anecdotes, témoignages,

commentaires. Avec pour fil conducteur le récit d'une

vie qui lui a permis de côtoyer les gens les plus

divers, Pierre Monnier fait le point, sans amertume,

sans jouer les donneurs de leçons. Son propos est direct

et coloré, animé toujours d'une chaleur qui fait qu'une

connivence s'établit d'emblée avec son lecteur. Il

aborde avec la même simplicité tous les sujets, l'art ou

la littérature, la politique ou la philosophie. Sans

oublier sa vie professionnelle chez l'Oréal à laquelle

il consacre des chapitres savoureux. Des carnets qu'il a

remplis au jour le jour tout au long de son existence,

il tire la substance de son livre. C'était la méthode de

Montaigne.

Ses détestations, on les devine : une anglophobie

dûment étayée par des références à Jean-Louis Forain,

Hugo, Barbey, Béraud et Céline. Le communisme, mais

aussi le capitalisme apatride. Le résistantialisme et

son avatar, le moralisme démocratique. Bref, la Pensée

unique et son catéchisme. A l'inverse, dans son Panthéon

personnel, nombre de divinités au culte desquelles,

majeures ou secondaires, on s'associe volontiers. Au

sommet de l'Olympe, Ferdinand, ce qui ne saurait

surprendre. Mais aussi Brassens, Louis Armstrong et Fats

Waller, qu'il célèbre avec un enthousiasme juvénile. En

peinture, il admire Matisse et tient pour un faux La

Guerre du Douanier Rousseau. Parmi ses prédilections

littéraires, Anouilh, Vialatte et Jacques Perret. C'est

assez dire que nous nous trouvons en présence d'un

auteur de bonne compagnie.

On ne résume pas un tel livre. Sa diversité même

interdit une telle gageure. On s'y plonge avec le

plaisir de découvrir à chaque page le détail qui fait

réfléchir, la formule frappante dont on eût aimé être

l'auteur - voire des fable-express dont les meilleures

sont évidemment les plus approximatives... Le plaisir,

surtout de retrouver, un écrivain de la famille et de

partager, l'espace d'une lecture, son expérience et sa

culture.

P.-L.

MOUDENC

(Rivarol,

21 mai 1999)

|